さらなるノイズ低減を実現したSilent Switcher® 3

スイッチング・レギュレータの課題であるEMIノイズ

スイッチング・レギュレータは、ある直流電圧を別の直流電圧に変換する電源回路としてもっとも一般的に使われています。直列に接続した抵抗値を変化させることで出力電圧を制御するリニア・レギュレータに比べて、エネルギーの変換効率に優れる(発熱が少ない)、降圧だけではなく昇圧や昇降圧などの電源回路も構成できる、選択するスイッチング素子次第で大電流ニーズにも対応できる、などが特長として挙げられます。

ただし、スイッチング・レギュレータにはスイッチング動作に伴って原理的にノイズが発生しやすいという課題があり、増幅回路やPLLなど低ノイズ動作を求められるアナログ回路の駆動には一般に適しません。放射されるEMIノイズによって他の回路やシステムに影響を及ぼす可能性も指摘されます。

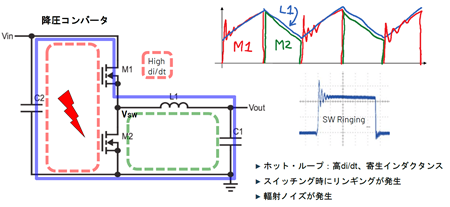

スイッチング電源でノイズが発生する仕組みを図1の同期整流式降圧(バック)コンバータの模式図を使って説明しましょう。

ハイサイド・スイッチM1がオンでローサイド・スイッチM2がオフのとき、青のループに沿って出力コンデンサC1に電流が流れます。次に、ハイサイド・スイッチM1がオフでローサイド・スイッチM2がオンになると、ローサイド・スイッチM2のグランドから出力コンデンサC1にかけて緑色の電流ループが形成されます。

このとき、スイッチ素子のオン・オフ動作に伴って赤のループの電流は大きく変化します。このdi/dtが大きいループを「ホット・ループ」と呼び、寄生インダクタンスが存在した場合、大きなノイズが発生します。

さらに、スイッチング・ノードVSWに寄生のLCR成分が存在すると、図2右の波形のようにスイッチ・ノードVSWを流れる電流にリンギングが発生し、やはりノイズ源になります。

スイッチング・ノイズを低減するには、スイッチ素子M1とM2のゲート・ドライブにダンピング抵抗を入れてスイッチング動作(ホットループのdi/dt)を緩やかにする方法や、RCで構成したスナバー回路をローサイド・スイッチM2に並列に接続してリンギングを熱として吸収するなどの方法が知られています。ただし、いずれの対策も損失の増大による変換効率の低下を招き、とくにスイッチング周波数が高くなると顕著になります。

一方で、アプリケーションの観点からはスイッチング周波数は高めに設定することが望ましいことが多く、とくに車載用途においてはAM放送の受信に影響を及ぼさないように、AM周波数帯(ITUリージョン2の場合で525kHz~1705kHz)よりも高い周波数に設定する必要があります。スイッチング周波数が高いほうが小型の出力インダクタや出力コンデンサが使えるため、電源回路の小型化にも有利です。

EMIノイズを大幅に低減するSilent Switcherアーキテクチャ

スイッチング・レギュレータが発するノイズを大幅に削減したソリューションがアナログ・デバイセズの「Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)」です。2013年10月に第一号製品となる同期整流式降圧レギュレータ「LT8614」が発売されました。

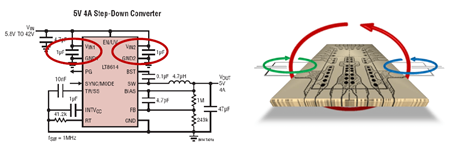

Silent Switcherの主な工夫と特長を図2に示します。

(1) フリップチップ・パッケージの採用:ボンディング・ワイヤーのないフリップチップ・パッケージを採用することで、各端子の寄生成分を大幅に削減しました。

(2) ノイズ源となるホット・ループ(図1の赤ループ)を二つに分割:ホット・ループ面積の小型化と分散によって、高調波エネルギーの抑制を図りました。

(3) 二つのホット・ループをパッケージ左右に対称に配置:ホット・ループから発生する磁界がパッケージ周囲で円を描いて閉じるように、両方のホット・ループの端子を左右対称に配置しました(特許取得済み)

(4) 高速でクリーンなスイッチング:ゲート・ドライバを改良し、高速スイッチングとクリーンなスイッチングを実現しました。

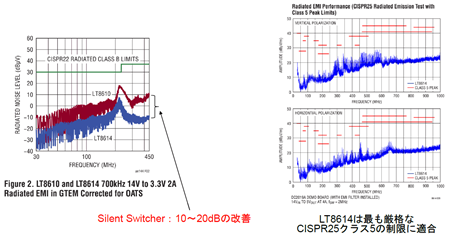

Silent SwitcherアーキテクチャによるEMIノイズの低減効果を比べてみます。「LT8610」はSilent Switcherではない同期整流式降圧レギュレータで、入力電圧は最高42V、出力電流は最大3.5Aです。「LT8614」はSilent Switcherの同期整流式降圧レギュレータで、入力電圧は最高42V、出力電流は最大5.0Aです。

スイッチング周波数750kHz、14V入力、3.3V/4A出力のときの放射EMIノイズの特性を図3左に示します。赤のLT8610でもCISPR22 Class Bを満たしていますが、Silent SwitcherであるLT8614はさらに10dBから20dB低い特性を示していることが分かります。

また、図3の右はLT8614の評価ボードである「DC2019A」のノイズ特性で、動作条件は車載アプリケーションを想定したスイッチング周波数2MHz、14V入力、5.0V/4A出力です(下段のグラフは入力段のEMIフィルタを有効にしたとき)。グラフから、赤線で記載した厳格なCISPR25 Class 5を十分に満たしていることが分かります。

2014年12月には新設計のパワートレインによって大電流での効率を改善した、42V入力、出力5Aまたはピーク7Aの「LT8640」が発売されました。Silent Switcherの特長はそのままに、ハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチの両方がオフになるデッド・タイムを1nsにまで短縮し、デッド・タイム中に順方向となるローサイド・スイッチのボディ・ダイオード(ソース=ドレイン間に存在する寄生ダイオード)で生じる損失の低減を図った点が特長です。

この損失は、ボディ・ダイオードの順方向電圧、流れる電流、デッド・タイム、およびスイッチング周波数の積によって決まります。つまりデッド・タイムが短ければ短いほど、スイッチング周波数を高く設定しても、あるいは、出力電流を大きく設定しても、優れた効率が得られることになります。実際にLT8640は、出力電流を大きくしても高い効率が維持されます。

また、デッド・タイムが短いく、スイッチング波形のリンギングも抑制されているため、スイッチング信号のミニマム・オンタイムも短くすることができて、結果として大きな降圧比を実現できます。

以上をまとめると、Silent Switcherは、スイッチング・レギュレータの課題であるEMIを大幅に低減するとともに、スイッチング周波数を高く設定した場合でも効率の低下が少なく、EMIと効率のトレードオフを解消するアーキテクチャと言えます。

ここで説明したSilent Switcherの基本的な構成や特長は、このあと説明する第二世代の「Silent Switcher 2」や、本稿の主役である第三世代の「Silent Switcher 3」にも当てはまります。なお、便宜的に最初の世代を「Silent Switcher 1」と呼ぶことがあります。

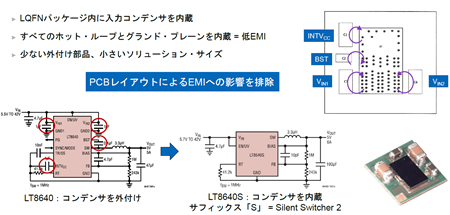

コンデンサ内蔵でEMIをさらに低減したSilent Switcher 2

Silent Switcher 1のアーキテクチャをベースに、パッケージング技術によってさらなるEMIの低減を実現したのが第二世代のSilent Switcher 2です(図4)。Silent Switcher 1で必要だった複数の外付けバイパス・コンデンサをパッケージに内蔵するとともに、パッケージのグランドを強化して、EMIノイズの低減と放熱性能の向上を図りました。

たとえばSilent Switcher 1のLT8640の場合、VIN1ピンおよびVIN2ピン(0.1μF)、BSTピン(0.22μF)、INTVCCピン(2.2μF)のそれぞれにバイパス・コンデンサが必要ですが、Silent Switcher 2の「LT8640S」の場合はIC直近のコンデンサ(0.1μF)がパッケージに内蔵されています。結果として、VIN1ピンとバイパス・コンデンサとグランドや、VIN2ピンとバイパス・コンデンサとグランドによって形成されるループは極小化され、EMIノイズのさらなる抑制が実現されています。

また、LQFNパッケージの下面にグランドの露出パッドを設けることで、グランドの安定性と放熱性を高めています。基板の設計要件も緩和されます。

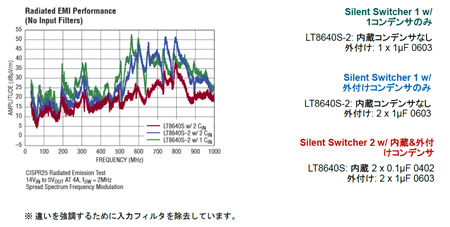

Silent Switcher 2によるEMIノイズの低減効果を図5に示します。緑はSilent Switcher の「LT8640S-2」の片方のVINピンにバイパス・コンデンサを実装したとき、青はLT8640S-2の両方のVINピンにバイパス・コンデンサを実装したとき、そして赤はコンデンサを内蔵したSilent Switcher 2の「LT8640S」を用いたときのEMIノイズです。動作仕様は、スイッチング周波数2MHz、入力14V、出力5V/4Aです。

グラフから、Silent Switcher 2の「LT8640S」は、EMIノイズの低減を図ったSilent Switcher の「LT8640S-2」に比べてさらに5dB程度から25dB程度も低いことが分かります。

なお、前述のLT8640はQFNパッケージのSilent Switcher 、比較に取り上げたLT8640S-2はLQFNパッケージのSilent Switcher 、そしてLT8640SはLQFNパッケージのSilent Switcher 2です。

このほかSilent Switcher 2ファミリーには、パッケージ上面にヒートシンク取り付け用の露出パッド(露出ダイ・バック)を設けた「SP」型番の品種もラインアップされています。たとえば4Aデュアル出力の「LT8650S」に対して、「LT8650SP」は同じパッケージ・サイズでありながら7Aデュアル出力が可能であり、オートモーティブなどの大電流アプリケーションに好適です。

第三世代に進化したSilent Switcherアーキテクチャ

アナログ・デバイセズは2021年11月に、第三世代となるSilent Switcher 3を発表しました。これまで説明してきた高周波領域のEMIノイズの低減、スイッチング動作が高い条件においても優れた効率の実現、および、Silent Switcher 2においてはEMI性能のさらなる向上とプリント基板の設計要件の緩和、といった特長を受け継ぎながら、図6に示すように、LF帯域(10Hz~100kHz)においてリニア・レギュレータに匹敵する低ノイズ性能と、高速な過渡応答を実現したのが特長です。

その結果、RFトランシーバ、測定器、イメージセンサー、高精度AD/DAコンバータなど、ノイズの少ないクリーンな電源を必要とするアプリケーションにおいても、リニア・レギュレータを使わずにSilent Switcher 3だけで電源回路を構成することが可能になりました。

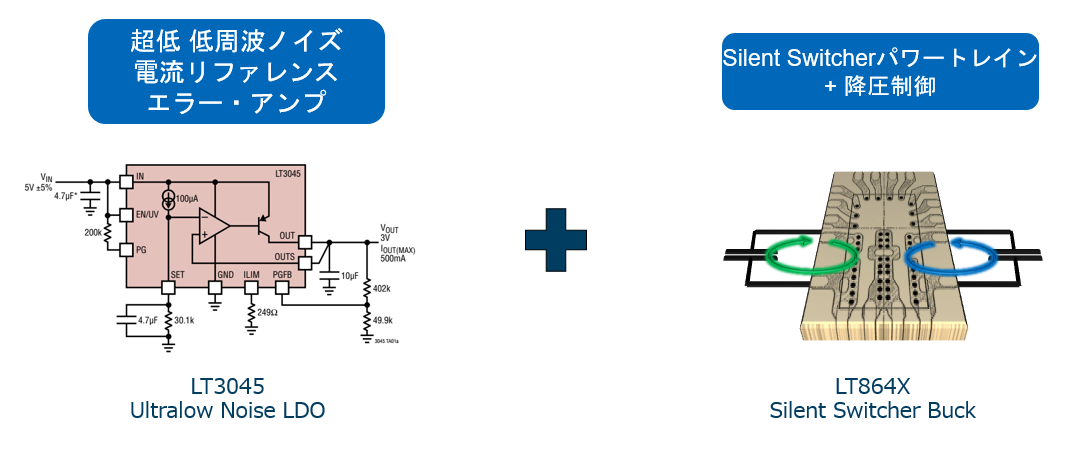

では、LF帯での超ローノイズ動作と、高速な過渡応答をどのように実現したのでしょうか。鍵は出力電圧を決定するリファレンスとエラーアンプ(誤差アンプ)にあります。

一般的なスイッチング・レギュレータでは、負荷電圧を抵抗で分圧した電圧と、レギュレータICに内蔵されたバンドギャップ等の基準電圧とをエラーアンプで比較して、出力電圧を制御する方法が用いられています。この場合、分割抵抗によるゲインが存在するため、基準電圧に重畳しているノイズや抵抗分圧回路で生じる熱雑音はゲイン倍だけ増幅され、結果として出力電圧にノイズとして現れてきます。

一方、Silent Switcher 3では、高精度電流源から出力電圧設定抵抗に電流を流し、その両端電圧と負荷電圧とをエラーアンプで比較して、出力電圧を制御する方法を新たに採用しました。

特長はエラーアンプをユニティゲイン・アンプ(増幅率1倍)として構成していることです。リファレンスに発生するノイズは増幅されることはなく、結果として出力にはノイズがほとんど現れません。また、エラーアンプは常にユニティゲインで動作するため、ノイズや周波数応答などの特性は出力電圧に依存しません。

なおSilent Switcher 3のこの方式は、超ローノイズを特長とするアナログ・デバイセズのリニア・レギュレータ「LT3045」の電流リファレンス回路を応用して開発されています(図7左)。

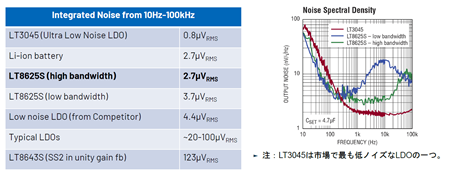

LF帯におけるノイズの比較を図8に示します。赤はリニア・レギュレータのLT3045で、いわば目標となるノイズ・レベルを表しています。青と緑はSilent Switcher 3の「LT8625S」で、帰還ループ帯域を広くした場合が緑、狭くした場合が青です。

図8右のグラフから分かるように、帰還ループ帯域を広くすると出力ノイズは3nV/√Hz程度にまで下がることが分かります。LT3045が2nV/√Hz程度ですから、ほぼリニア・レギュレータに匹敵するレベルと言えるでしょう。

図8左の表に示したように、一般的なリニア・レギュレータに比べれば十分に低い値であり、リチウムイオン・バッテリーのノイズ・レベルと同等であることが分かります。

PLLのVCO電源レールも駆動可能なSilent Switcher 3

次に、Silent Switcher 3を使ってアプリケーション回路を構成した例を紹介します。最初がPLL回路の電源として使用した場合です。クロックを生成するPLLでは位相ノイズ(ジッターノイズ)がきわめて重要な性能指標であり、電源に重畳しているノイズやリップルに対してきわめて敏感です。そのため、スイッチング・レギュレータの後段にローノイズのリニア・レギュレータ(ポスト・レギュレータ)を置いて、レギュレータからPLLに対して電源を供給する方法が一般的です。

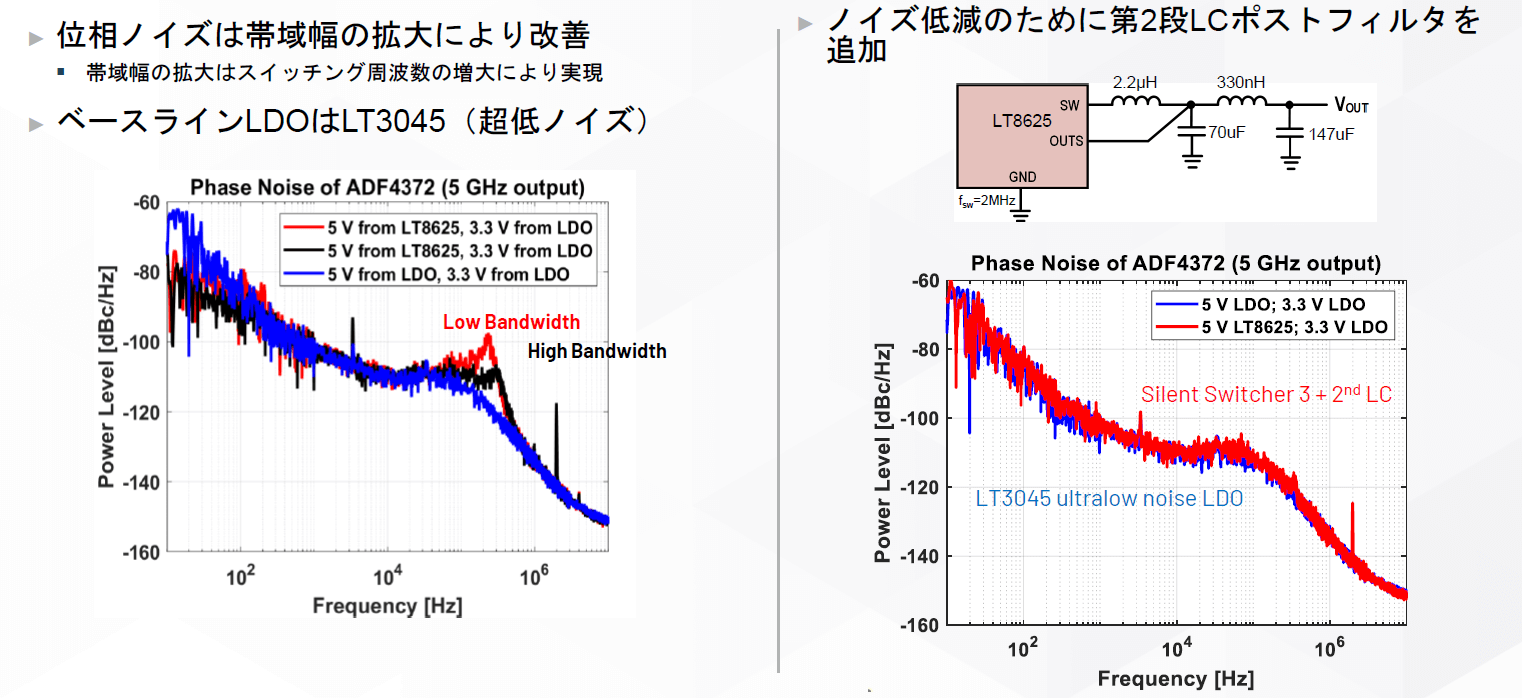

今回は、5Gのインフラにも採用されているアナログ・デバイセズの16GHz広帯域シンセサイザ「ADF4372」を用いて、もっとも敏感な5V VCO電源レール(VCC_VCO)を、超ローノイズ・リニア・レギュレータLT3045(スイッチング周波数2MHz)から供給した場合と、Silent Switcher 3である降圧レギュレータ「LT8625SP」から供給した場合を比較しました。なお、ADF4372のVCO電源以外の3.3V VCCレールは、すべてLT3045から供給しています。

ADF4372に5GHzクロックを生成させたときの位相ノイズを図9に示します。Silent Switcher 3のLT8625SPはリニア・レギュレータのLT3045(青)にほぼ匹敵する優れた性能を示していますが、帰還ループの帯域によらず(赤と黒)、200kHz~400kHzに若干の盛り上がりが生じています。

この山を抑えるために、図9右上のように2段のLCフィルタ(ローパス・フィルタ)をLT8625SPの後段に追加したところ、LT3045(右グラフの青)と同じ位相ノイズ特性が得られました。

以上の評価結果から、Silent Switcher 3は、PLLのVCO電源のようなノイズやリップルに敏感なアプリケーションにおいても、ローノイズのリニア・レギュレータの代わりに使用できるだけの優れた特性を備えていると言えるでしょう。

RFトランシーバの過渡応答要件とノイズ要件を満足

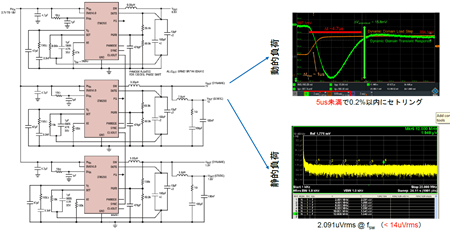

Silent Switcher 3はLFノイズ性能だけではなく過渡応答特性にも優れています。そのアプリケーション例として、LTEや5Gに使用されるRFトランシーバへの電源供給を考えてみます。ここでは、トランシーバの電源要件として、消費電流が動作によって変動するTx/Rx回路(ダイナミック回路)の電源については過渡応答回復が5μs未満、局部発振回路・VCO回路(スタティック回路)の電源については、TDD動作においてはリップル高調波55μVrms未満、FDD動作においては14μVrms未満と仮定します。

3個のLT8625Sを用いて、0.8Vレール、1.0Vレール(ダイナミック回路用レール、およびローバス・フィルターを経由したスタティック回路用レール)、1.8Vレール(同)を生成する電源回路を図10に示します。

同図右上の波形に示すように、ダイナミック回路用レールは、負荷電流の変動に対しておよそ4.7μsで0.2%以内にセトリングしていることが分かります。また、スタティック回路用レールのノイズはスイッチング周波数2MHzにおいて2.091μVrmsで、トランシーバの要件(TDDで55μVrms、FDDで14μVrms)を十分に満たしています。

スイッチング・レギュレータにポスト・レギュレータを組み合わせる従来の電源構成に比べて、Silent Switcher 3を使用した場合、ソリューション・サイズ75%削減、コスト30%削減、電力効率10%向上、セラミックコンデンサ50%削減、といった試算も得られています。

なお、Silent Switcher 3は大電流アプリケーションにも応用が可能で、たとえば最大16A出力の「LT8627SP」を4個並列接続して1V/60A出力の電源回路を構成することができます。リニア・レギュレータを並列に接続して大電流電源を構成する場合に比べて変換効率が高く、システムの放熱要件も緩和されます。

また、反転バックブースト構成で組めば負電圧電源として使うこともできますので、ノイズの少ない負電源レールを必要とするアンプ回路の電源としても最適です。ノイズの少ない負電源回路として知られるCuk/SEPIC構成のスイッチング・レギュレータよりもはるかに優れたノイズ性能を実現できます。

電源の小型化や高効率化を実現するSilent Switcherファミリー

アナログ・デバイセズのSilent Switcher 3は、Silent Switcherアーキテクチャをベースにさらなる進化を果たした最新の電源ソリューションです(図6右)。EMIノイズが少なく変換効率が高い、といったSilent Switcherの特長に加え、電流リファレンス・アーキテクチャの採用によって、LF帯(10Hz~100kHz)のノイズを大幅に低減するとともに、優れた過渡応答が新たな特長として追加されています。

これまで、スイッチング・レギュレータとポスト・レギュレータを組み合わせて構成していた電源回路をSilent Switcher 3だけで構成することも可能であり、ソリューション・サイズの小型化や消費電力の削減などさまざまなメリットをもたらしてくれます。

アプリケーションは幅広く、インダストリアル、計装、測定器、コミュニケーション、データセンター、オートモーティブ、メディカルおよびヘルスケア、インテリジェント・ビルマネジメント、航空宇宙、防衛など、クリーンで安定した電源レールが求められるあらゆるところに最適です。

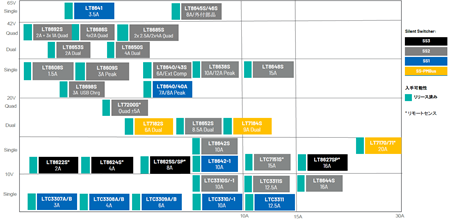

アナログ・デバイセズでは2023年3月時点で4品種のSilent Switcher 3製品を展開しています(図11)。入力電圧は各品種共通で最高18V、出力電流は最大2Aから最大16Aです。

電源のノイズ対策はハードウェア設計者にとって常に厄介な問題であり、その対策にはコストと時間を要します。その課題に対してアナログ・デバイセズでは、Silent Switcherという独自のアーキテクチャを提案しています。新たにSilent Switcher 3が加わったSilent Switcherファミリーが、お客様の課題解決の一助になれば幸いです。

※本稿は2023年3月時点の情報に基づいています。Silent Switcher 3ファミリーのデータシートやドキュメントの提供には機密保持契約(NDA)が必要です。