ループ・ゲインとそのアナログ制御システムに及ぼす影響

概要

本稿では、オープン・ループ・ゲイン、クローズド・ループ・ゲイン、ゲインおよび位相マージン、最小ゲイン安定性について概念をまとめ、これらのパラメータが帰還システムにおいてどのような相互関係にあるのかを示します。ループ・ゲインについては、理論上の制御システムとリニア電圧レギュレータなどの実際の電子回路を用いて検討します。

はじめに

Bob Dobkinによる2014年の記事New Linear Regulators Solve Old Problemsは、画期的な低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータLT3081について説明したもので、このデバイスのループ・ゲインが一定であるために、過渡応答性能と絶対出力電圧精度が他のLDOソリューションよりも優れたものになっていることを示唆しています。この説明は強い印象を与え、かつ、真実を述べたものですが、技術者がループ・ゲインについて理解しており、ループ・ゲインが一定であることとLT3081の優位性との間に明確な関係があることをわかっている、という重要な仮定に立っています。しかし、ループ・ゲインは、クローズド・ループ・ゲインやオープン・ループ・ゲインのように広く認識されているわけではありません。

ループ・ゲインと、それが電子回路に及ぼす影響を理解せずに、LT3081の優位性を正しく評価することはできません。本稿は電源技術者を対象にしたもので、ループ・ゲインがゲイン・マージンと位相マージンに与える影響を考察し、これらと理論上の制御システムおよび実際のアナログ帰還回路との関係を説明します。

基本的事項

標準的なアナログ・ビルディング・ブロックはオペアンプで、その動作特性はほとんどの帰還制御システムに適用できます。実際、多くのデバイスの性能は、それをオペアンプとしてモデル化することで簡略化できます。オペアンプ理論を、例えば低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ(LDO)やスイッチング・レギュレータに適用することで、そのデバイスの安定性を予測できます。図1にオペアンプの簡略化した回路図を示します。

図1.オペアンプの簡略化回路図

入力電圧は誤差アンプに印加され、誤差アンプは、出力電圧の一部(β)をVINから差し引いて誤差信号を生成します。したがって、誤差は次式のようになります。

この誤差信号は、アンプのオープン・ループ・ゲイン(A0)により次の出力電圧を生成します。

これを整理するとアンプのクローズド・ループ・ゲインが次のように求まります。

ほとんどのオペアンプ回路では、アンプのオープン・ループ・ゲインは非常に高く、分母の「1」よりはるかに大きくなるため、クローズド・ループ・ゲインは次式で近似できます。

図2に、予測可能な動作が上記のゲイン近似によって異なる、従来のオペアンプ回路を示します。

図2.従来のオペアンプ回路

所定の出力電圧に対し、オープン・ループ・ゲインが無限の場合、2つの入力ピンの電圧差(VDIFF)はゼロで、オペアンプはレギュレーションを行って、その両入力ピンを同じ電圧に維持します。ここで、出力は、帰還割合(β)が0.1(1k/10k)となるよう、抵抗分圧器R1-R2を介して入力に帰還されます。上式から、オープン・ループ・ゲインが高い場合、回路のクローズド・ループ・ゲインは帰還割合の逆数で近似でき、この回路のクローズド・ループ・ゲインは10になります。

この簡略化したオペアンプ理論は、様々な回路のモデル化に役に立つもので、低周波数入力の場合に当てはまります。ただし、高周波数入力の場合には有効ではありません。

ACでのループ・ゲインとオペアンプ

LT1012オペアンプは、図3に示すように、オープン・ループ・ゲインの標準的な周波数特性を備えています。

図3. LT1012のオープン・ループ・ゲインおよびクローズド・ループ・ゲインの周波数特性

図3から、オープン・ループ・ゲインは入力周波数0.3Hzまでは高く、その後は周波数が10倍になるごとに20dBの割合で減少していくことがわかります。入力周波数の広い範囲にわたりゲインは非常に高い値を維持していますが、ある時点で、オープン・ループ・ゲインを相対的に無限大とは見なすことができなくなります。すなわち、オープン・ループ・ゲインがクローズド・ループ・ゲインに近くなると、上述の理想的なオペアンプ・モデルとそれに対応して行った性能上の仮定は、信頼のよりどころを失い始めます。

図2に示す回路のクローズド・ループ・ゲインに対する有限のオープン・ループ・ゲインの影響を考えてみましょう。帰還割合(β)は1/10なので、理想的なオペアンプ・モデルでは、クローズド・ループ・ゲインはこの逆数、つまり10になります。このオペアンプのオープン・ループ・ゲインが100であれば、計算上のクローズド・ループ・ゲインは次のようになります。

計算上のクローズド・ループ・ゲイン

ゲインは約10を維持していますが、9%の誤差があります。

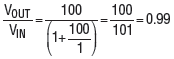

ここで、同じアンプにユニティ・ゲイン帰還を用いる場合を考えてみましょう。帰還割合(β)は1なので、理想的なアンプのクローズド・ループ・ゲインはこれの逆数、つまり1となるはずです。このオペアンプのオープン・ループ・ゲインが100であれば、クローズド・ループ・ゲインは次のようになります。

これら2つの回路のオープン・ループ・ゲインは同じですが、クローズド・ループ・ゲインを下げることでゲインの誤差は1%に減っています。

上記2つの式は、誤差が、分母のβA0が「1」の項に比べてどれだけ大きいかによることを示しています。オープン・ループ・ゲインだけでは必ずしも誤差の決定要因にはならず、重要なのはオープン・ループ・ゲイン(A0)と帰還割合(β)の積である点に注意してください。βA0が大きい場合、「1」の項は重要ではなくなります。これに対し、βA0が1に近い場合には「1」の項が重要となり、誤差が大きくなります。

βA0とは

では、βA0にはどのような意味があるのでしょうか。図3において、クローズド・ループのグラフ(概ね1/β)とオープン・ループのグラフ(A0)の対数スケールでの差は次のようになります。

したがって、オープン・ループ・ゲインのグラフとクローズド・ループ・ゲインのグラフの差は、βA0(DCでは約105dB)となります。図1を参照すると、A0 • βはアンプと帰還ループを経由した場合のゲインであることがわかります。したがって、βA0はループ・ゲインであり、システム内で使用可能な余剰ゲインを表したものです。オペアンプのゲインを正確なものとするためにはアンプのオープン・ループ・ゲインが高くなければならない、と多くの場合考えられていますが、高い必要があるのは必ずしもオープン・ループ・ゲインではなく、ループ・ゲインであることがわかります。言い換えると、回路のゲインを正確なものとするには、オープン・ループ・ゲインがクローズド・ループ・ゲインより高いことが必要です。

それでは、有限のオープン・ループ・ゲインはオペアンプ回路にどのように影響を与えるのでしょうか。基本的なオペアンプ理論によれば、2つの入力電圧は同じ電圧にレギュレーションされます。これはオープン・ループ・ゲインが非常に高い場合には適した仮定です。しかし、信号周波数の増加と共にオープン・ループ・ゲインが減少する場合にはどうなるでしょうか。

図2の回路について考えてみましょう。アンプのオープン・ループ・ゲインは入力周波数の増加と共に減少するため、オープン・ループ・ゲインで除した出力電圧に相当する2つの入力ピン間のAC電圧は増加することがわかります。これは入力オフセット電圧ではなく、アンプのオープン・ループ・ゲインで除した出力電圧に相当する小さなAC電圧(VDIFF)です。オープン・ループ・ゲインが百万で、出力が1Vの場合、2つの入力ピン間のVDIFFは1µVです。入力周波数が増加しオープン・ループ・ゲインが減少すると、VDIFFは増加します。極端な場合、オープン・ループ・ゲインが10まで低下すると、VDIFFは100mVという大きな値となります。

ここが、AC周波数が高くなった場合のオペアンプの動作について多くの人が誤解している点です。AC周波数が高くなると、2つの入力ピンはもはや同じ電圧にレギュレーションされません。2つの入力ピン間の電圧は、DC入力オフセット電圧(ここでは簡略化するため無視します)とVDIFFで構成されます。通常、VDIFFは無視できますが、周波数が高い場合は無視できません。

オープン・ループ・ゲインは、次式で表されることがわかります。

また、βは次式のようになります。

ここで、V–は反転入力の電圧です。したがって、ループ・ゲインは次のようになります。

ループ・ゲインは、V–(入力信号に相当)とVDIFFの比となります。

位相シフトの影響

VDIFFに関連して位相シフトも存在します。図3のオープン・ループ・ゲインのグラフは、ロー・パス・フィルタの応答と同じです。0.3Hzに遮断周波数があり、その後周波数1桁ごとに20dBの割合でゲインがロール・オフします。1MHzで次の遮断周波数があり、その後は1桁ごとに40dBでロール・オフします。図4にこれと同じ遮断周波数を持つロー・パス・フィルタを示します。

図4. 図2のオープン・ループ・ゲイン曲線に一致する周波数応答を持つロー・パス・フィルタ

1次のロー・パス・フィルタ(R1とC1で構成)の伝達関数は次式で与えられます。

基本的に、1次のロー・パス・フィルタの場合、遮断周波数の10分の1の周波数では位相シフトは概ねゼロです。遮断周波数ごとに位相が–45°シフトし(位相遅れ)、遮断周波数の10倍の周波数では、位相シフトはおよそ–90°です。その後はそのままです。2つめの遮断周波数が1MHzの場合、100kHzではフィルタの合計位相シフトは約 –90°です。1MHzで合計位相シフトは–135°となり、10MHzでは合計位相シフトは約–180°です。

図2の入力電圧と出力電圧は同位相ですが、アンプのオープン・ループ・ゲインの特性はフィルタの場合と同様なので、VDIFFとVOUTの間にはアンプのオープン・ループ・ゲインの位相シフトに関連した位相シフトがあります。繰返しになりますが、VDIFFは通常は小さいため無視できます。しかし、入力周波数が増加すると共に、入力電圧と位相のずれたVDIFFが大きくなり、これが安定性の問題を引き起こす可能性があります。図3のオープン・ループ・ゲインのグラフは、安定性の問題を示してはいませんが、2つめの遮断周波数が1MHzよりはるかに低い場合、この回路では、入力電圧と180°位相がずれる可能性のあるVDIFFが増大するであろうことは容易に想像できます。これが安定性の問題をはらんでいることは確かです。

LTspiceは、様々な周波数での位相シフトの影響を分析するのに有用なツールです。図5aは、1kHzにおいて出力電圧がVDIFFに対し90°遅れている様子を示したものです。

図5a.VDIFFに対し90°だけ位相が遅れているVOUT(1kHz)

入力周波数が1kHzから10kHzに増加すると、VDIFFは10倍になりますが、位相の遅れは90°のままです。このことは、オープン・ループ・ゲインの2番目の遮断周波数の近くではないことを示しています。これを図5bに示します。入力周波数が1MHzに近づくと、位相遅れが90°より大きくなり始め、それに対応してVDIFFが増加します。

図5b.VDIFFに対し90°だけ位相が遅れているVOUT(10kHz)

したがって、VDIFFはやがて、位相が180°遅れた入力電圧に相当する値に達することがわかります。回路が発振するためには、ループのゲインは1、ループの位相シフトは180°でなくてはなりません。VDIFFがアンプのオープン・ループ・ゲイン(A0)と帰還ネットワークの減衰(β)の影響を受ける場合、システムの安定性を決めるのはループ・ゲイン(βA0)とその位相シフトであることがわかります。

図2の回路を考えた場合、オペアンプはその入力間の電圧(VDIFF)を増幅しますが、これはゲインβA0の影響を受けてV–での電圧を生成します。ループ・ゲインが1の場合、これはV–の電圧がVDIFFに等しいことを意味します。したがって、VDIFFの振幅はループを通過しても変化しません。ループの位相シフトが180°でVDIFFの振幅が変化しなければ、その回路は発振します。純粋主義者であれば位相シフトは360°でなくてはならないと言うかもしれませんが、この追加の180°は反転入力ピンで供給されます。

ちなみに、図2の回路のゲインが高い場合、帰還抵抗によって出力電圧は大きく減衰します。位相シフトはほとんどアンプで発生します(帰還抵抗にはリアクタンス成分がなく位相シフトは生じないため)。そのため、ゲインが小さいほど「位相シフトした」出力電圧のより多くの部分が反転入力に現れ、不安定となる可能性が高くなります。一部のアンプのゲイン安定性が極めて低くなるのはこれが理由です。ゲインをある特定の値より下げた場合、位相シフトした出力電圧のより多くの部分が反転端子に現れ、回路はそれだけ発振しやすくなります。

様々なループ・ゲインおよび位相シフトに対して図2の回路の動作を検討するのは、意味のあることです。

アンプのループ・ゲインが大きい低周波数の場合は、VDIFFは小さく、反転入力(V–)の電圧を基準として–90°の位相シフトがあります。この状況では、反転入力の電圧がVDIFFを大きく上回るため、VDIFFは無視できます。ただし、VDIFFの位相シフトがV–を基準として–180°であり、かつループにゲインがある場合は、VDIFFの電圧がループを回る際に増幅と反転を繰り返し、回路が発振することがわかります。発振を持続するために回路が必要とするのは、ユニティ・ループ・ゲインだけです。回路がユニティ・ループ・ゲインを持つ場合にVDIFFが–180°にどれだけ近づくかが、この回路の位相マージンの尺度であり、回路の位相が不安定点にどれだけ近いかを示すものです。位相シフトが-120°の回路には、60°の位相マージンがあります。

また、VDIFFの位相シフトがV-を基準として-180°でありながらループを回る際に減衰が生じる場合は、V-に戻ってくる電圧は小さくなります。したがって、ループ・ゲインがないため電位の振動は停止します。ループを回る際に(位相シフトが-180°の場合)どの程度の減衰がVDIFFに生じるかが、回路のゲイン・マージンの尺度であり、位相シフトが-180°の場合に回路のループ・ゲインがユニティ・ゲインをどの程度下回っているかを示すものです。VDIFFが-180°の場合にループの減衰が10dBであるような回路のゲイン・マージンは、10dBです。

上記の説明は全て、制御理論と図1に示したブロック図に帰着できます。帰還システムのクローズド・ループ・ゲインは次式で表せることがわかっています。

ここで、βA0は、システムのループ・ゲインです。βA0の位相シフトが–180°でユニティ・ゲインの場合、分母はある特定の周波数でゼロになり、回路はその周波数で発振します。βA0が大きくても位相シフトが–180°でない場合は、分母がゼロにならず、回路は発振しません。この場合、妥当な位相マージンが生じます。また、βA0が1より小さくて位相シフトが-180°の場合も回路は発振せず、この場合は妥当なゲイン・マージンが生じます。

このように、オープン・ループ・ゲイン、クローズド・ループ・ゲイン、ループ・ゲイン、ゲイン・マージン、位相マージンを相互に関連づけることができ、また、これを制御理論の枠組みおよび回路理論の枠組みで説明することができます。

では、これはどのように電源回路と関連づけられるでしょうか。ほとんどの電源システムはオペアンプ回路としてモデル化できます。図6にLT1086リニア電圧レギュレータを示します。回路には2つの帰還抵抗があり、これらは出力電圧の一部をADJピン(内蔵オペアンプの反転入力)に供給します。非反転端子は、内部リファレンス電圧に接続されています。

図6.従来のリニア電圧レギュレータ(LT1086)

上述のように、アンプのゲインの精度はアンプのループ・ゲインで決まります。つまり、アンプのループ・ゲインが大きいほどゲイン精度は向上します。

LT1086の出力電圧を増加することは、オペアンプのクローズド・ループ・ゲインを増加するのと同じことです。図7に、クローズド・ループ・ゲインを20dBから80dBに増加した場合の影響を示します。ループ・ゲインがオープン・ループ・ゲインのグラフとクローズド・ループ・ゲインのグラフの差で表される場合、LT1086の出力電圧を増加するとループ・ゲインは減少し、出力電圧の絶対精度が低下します。出力電圧を増加することのもう1つの問題点は、回路の周波数応答が(この場合100kHzから100Hzへ)低下するため、負荷過渡応答性能が悪化することです。

図7.電圧ゲインの周波数特性

LT308xファミリのリニア電圧レギュレータは、従来のLDOアーキテクチャを図8に示す形に変更しています。

図8. 従来とは異なるアーキテクチャを採用し、精度と過渡応答性能を向上させるLT3080リニア電圧レギュレータ

LT3080は内蔵の電流源を使用して外部抵抗RSETに電圧を発生させます。この電圧がユニティ・ゲイン・バッファに印加され、出力電圧を生成します。これにはいくつかの意味が隠されています。

内蔵オペアンプは、クローズド・ループ・ゲインが1で安定して動作し、オペアンプの「入力」のRSETの抵抗値によって出力電圧が設定されます。

図7に示すLT3080と図6に示す従来のオペアンプ回路を比較してみます。図6のLT1086の出力電圧は、LT1086の帰還抵抗を変更することで(つまりクローズド・ループ・ゲインを変更することで)変わります。これと一定のクローズド・ループ・ゲインで動作するLT3080を比較してみます。LT3080ではアンプの「入力」電圧はRSETの電圧によって変更され、設定されます。クローズド・ループ・ゲインが変わらない場合は、ループ・ゲインは一定です。そのため、回路は高出力電圧の場合でも良好な絶対精度を示します。ちなみに、DC/DCコンバータのループ補償部品には必ず直列容量があるのは、これが理由です。エラー・アンプの出力は電流源であり、DCでの直列容量は高インピーダンスです。そのため、補償ループ内ではDCで高いループ・ゲインが発生します。

ループ・ゲインを一定に保つことによって生じるもう1つの結果は、周波数応答が不変で高出力電圧時も低下しないため、デバイスが負荷のトランジェントに高速で応答できることです。

更に、電源電圧が低下した場合を考えたときに特に興味深い利点があります。LT308xは最低で0Vの出力電圧を生成できることです。従来のLDOでは、出力電圧を内部リファレンス電圧より低くすることはできません。これに対し、LT308xではRSETを短絡することで出力電圧を0Vまで低下させることができます。

まとめ

LT308xファミリのLDOは、一定の高いループ・ゲインを持つため、従来のLDOに比べて、高出力電圧での精度と過渡応答性能が向上しています。また、出力を0Vにすることや並列接続して大電流動作をさせるなど、従来のLDOでは不可能な方法で使用することが可能です。