質問:

シングルエンドの計装アンプを使って、差動出力信号を生成したいと考えています。何か良い方法はありますか?

回答:

高い精度が求められるシステムでは、シグナル・チェーンを完全に差動化するということが行われます。信号の伝送中に加わるノイズを除去できるという大きなメリットが得られるからです。差動構成では、プラス側、マイナス側の差動出力の差をとることにより、両者に含まれる同相のノイズが相殺されます。そのため、シグナル・チェーン全体を差動構成とすれば、同相のノイズの影響を低減することが可能になります。また、差動構成では、逆相の信号の差をとることから、シングルエンド構成の場合と比較して2倍の信号振幅を得ることができます。そのため、完全な差動構成とすることにより、高いS/N比が得られます。一方、3個のオペアンプで構成される典型的な計装アンプ(in-amp、図1)を使用すれば、同相信号を除去できる、高い入力インピーダンスが得られる、高い精度(かつ調整が可能)のゲインが得られるといったメリットを享受できます。しかし、完全な差動構成を実現したい場合、シングルエンド出力の典型的な差動アンプでは対応できません。そこで、標準的な計装アンプを使って完全差動構成の計装アンプを実現すべく、いくつかの方法が考え出されてきました。しかし、そうした方法は、それぞれに何らかの欠点を抱えています。次のセクションでは、例として2つの方法について説明します。.

差動化を図るための1つの方法は、図2のように外付けのオペアンプを1つ使用するというものです。計装アンプの出力とリファレンス・ピンの間には、整合がとれた2つの抵抗が接続されています。外付けアンプの非反転入力ピンにはコモンモード電圧を与え、反転入力ピンは2つの抵抗の間のノードに接続しています。その上で、外付けアンプの出力もリファレンス・ピンに接続しています。この構成では、計装アンプの出力を差動信号のプラス出力として使用し、外付けアンプの出力をマイナス出力として使用します。しかし、2つの出力をそれぞれ異なるアンプから得ているため、両アンプの動的性能の不整合によって、回路全体の性能に大きな影響が及ぶ可能性があります。また、2つの外付け抵抗の不整合により、出力のコモンモード電圧が出力信号によってシフトし、性能が劣化してしまうおそれもあります。加えて、この回路では、安定性を考慮して外付けアンプを選定しなければなりません。場合によっては、帰還コンデンサが必要になることもあります。そうすると、回路全体の帯域幅に制限が加わることになります。更に、回路全体のゲインの範囲は計装アンプによって決まるので、ゲインを1未満に設定することはできません。.

もう1つの方法は、2つの計装アンプを並列に配置し、プラス入力とマイナス入力のそれぞれを、反転入力ピンと非反転入力ピンに互い違いに接続するというものです(図3)。この構成は、図2の方法と比べると、駆動回路の整合性と周波数応答の面では優れています。しかし、ゲインを2より小さい値に設定することはできません。また、完全な差動信号を得るためには、高い精度で整合したゲイン設定用の抵抗が必要になります。この抵抗の不整合は、図2のアーキテクチャと同様に、出力のコモンモード・レベルがシフトする原因になります。

まとめると、図2と図3の方法では、部品に高い整合性が求められることに加え、得られるゲインに制限があります。

新たなクロス・コネクション方式

本稿で提案するのは、図4のように2つの計装アンプを接続する回路です。これを「クロス・コネクション方式」と呼ぶことにします。このような接続でゲイン設定用の抵抗を使うことにより、高い精度でゲイン(または減衰量)が得られる完全差動構成を実現できます。2本のリファレンス・ピンを互いに接続することにより、必要に応じて出力のコモンモード電圧を調節することが可能です。

入力信号に対するゲインは以降に示す一連の式で求めることができます。入力電圧In_Aは、下側の計装アンプが備える入力バッファの非反転入力ピンに印加されます(図5)。抵抗R2とR3が接続されたもう一方の入力側の電圧は0Vであることから、これらのバッファのゲインは、非反転増幅回路の式と同じように求めることができます。同様に、上側の計装アンプが備える入力バッファでは、ゲインは反転増幅回路と同じように求められます。計装アンプが内蔵するすべての抵抗は整合がとれているので、バッファの出力はユニティ・ゲインになります。2つの出力は、以下に示す式で求められます。

一方、In_Aがグラウンドのレベルで、In_Bに電圧V2が印加された場合には、次式のような出力が得られます。

ここまでに示した式から、以下のように回路のゲインが求められます。

回路のゲインは抵抗R2とR3によって設定されますが、完全差動出力を得るために必要なのは一方だけです。出力のプラス/マイナスは、どちらの抵抗が接続されているのかによって決まります。R3が接続されていない場合、ゲインの式の第2項がゼロになります。つまり、ゲインは2×R1/R2になります。一方、R2が接続されていない場合には、ゲインの式の第1項がゼロになります。したがって、ゲインは-2×R1/R3となります。また、この構成では、ゲインが単純な抵抗比で決まるため、1未満のゲインも設定可能です。R2とR3はゲインに対して逆の効果(正と負)をもたらします。両方の抵抗を含める場合、1段目の方が出力側よりゲインが高くなることに注意してください。抵抗値を選択する際には、1段目のオペアンプによって、出力のオフセットが増加してしまわないよう注意する必要があります。

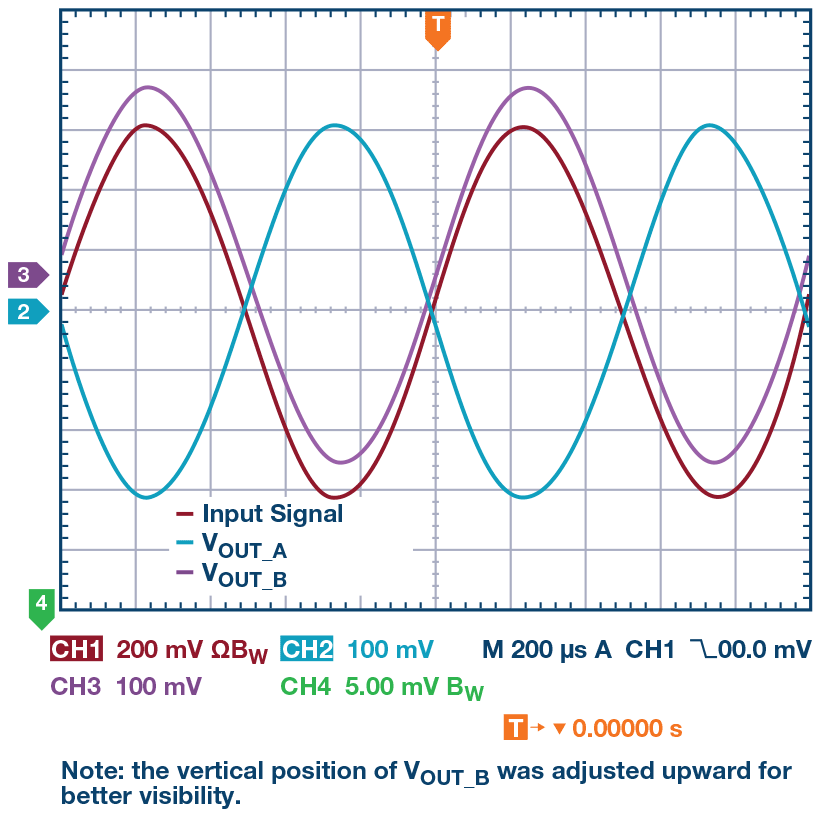

この回路の実力を確認するために、計装アンプ「AD8221」を2個使用して回路を構成しました。データシートを見ると、R1の値は24.7 kΩとなっているので、R2を49.4kΩとすると、ゲインは1になります。

図6が各信号をオシロスコープで観測した結果です。CH1は入力信号であるIn_A、CH2はVOUT_A、CH3はVOUT_Bです。両出力は整合していますが、入力信号とは位相が異なります。両出力の差をとると、入力信号の振幅と等しい信号が得られます。

次に、R2ではなくR3に49.4kΩのゲイン設定用抵抗を接続します。それにより、この回路のゲインは-1になります。両出力と入力の位相は異なり、両出力の差をとると、入力信号の振幅と等しい信号が得られます(図7)。

冒頭で紹介した2つの方法には、減衰を実現できないという欠点があります。それに対し、クロス・コネクション方式であれば減衰を実現できます。ゲインの算出式に従い、R2として98.8kΩの抵抗を使用すると、入力信号を1/2に減衰することが可能です(図8)。

最後に、高いゲインを設定した場合の結果を示します。R2を494Ωとし、ゲインを100に設定します(図9)。

以上のように、この回路は理論式のとおりに動作することがわかりました。この回路を使用するにあたっては、最適な性能を得るために、いくつかの点に注意する必要があります。この回路では、ゲイン設定用の抵抗の精度やドリフトによって、計装アンプのゲインに誤差が加わります。そのため、誤差の要件に基づいて、適切な許容誤差の抵抗を選択する必要があります。また、計装アンプのゲイン設定用のピン(RGピン)に付加される容量は、周波数性能が低下する原因になります。したがって、高い周波数性能が求められる場合には、ゲイン設定用ピンのノードに注意を払わなければなりません。加えて、2つの計装アンプの間に温度差があると、オフセット・ドリフトに起因して、システムにオフセットが生じることがあります。そのため、プリント回路基板のレイアウトや負荷の条件に注意しなければなりません。こうした問題については、「AD8222」のようなデュアルチャンネルの計装アンプを使用することで、解決が容易になります。

まとめ

クロス・コネクション方式を採用すれば、計装アンプに求められる特性を維持しながら、追加の機能も得ることができます。本稿で示したいずれの方法でも、差動出力を得ることができます。しかし、クロス・コネクション方式であれば、他の方法のように、抵抗ペアの不整合によって出力のコモンモード電圧に影響が及ぶことはありません。これは、常に真の差動出力が得られるということを意味します。また、ゲインの理論式が示すように、差動信号を減衰させることも可能です。したがって、他の方法では必要となる減衰用のアンプ回路は不要になります。出力の極性は、ゲイン設定用の抵抗としてR2とR3のうちどちらを選択するかによって決まります。つまり、より大きな柔軟性が提供されるということです。