概要

本稿では、タイプ2の電気自動車給電設備(EVSE:Electric Vehicle Supply Equipment)について解説します。EVSEとは、いわゆる充電ステーションのことです。EVSEを構築する際に遵守しなければならない事柄については、IEC 61851-1で規定されています。また、タイプ2のEVSEに特化した内容は、補足的な規格であるIEC 62752で定められています。本稿で示すガイドラインはこれらの規格に準拠しています。アナログ・デバイセズは、それに即したものとして新たなリファレンス設計「AD-ACEVSECRDSET-SL」を開発しました。充電セッションの最中には、電気自動車(EV)とEVSEの間でネゴシエーションが実施されます。同リファレンス設計では、コントロール・パイロット(CP:Control Pilot)信号の波形によってその状態が示されます。特に、規格で定義されている状態についてはハイライト表示されるようになっています。デバッグ用のメッセージと共に表示されるそれらの波形により、ガイドラインに即しているか否かを検証できます。また、それらによってEVの充電プロセスに関する理解が深まります。更に、設計プロセスをより容易に進められるようになります。

はじめに

EVの市場は、継続的かつ指数関数的に成長しています。2030年までには、約5億台ものEVが路上を走行することになると言われています。国際エネルギー機関(IEA:International Energy Agency)が発表したデータ1を見ると、この数字は妥当であるように思われます。例えば2022年と2023年を比較すると、バッテリ式のEV(BEV:Battery EV)とプラグイン・ハイブリッド式のEV(PHEV:Plug-in Hybrid EV)の合計販売台数は35%も増加(1020万台から1380万台へ)しています。また、IEAは、世界のEV販売台数は2030年には4070万台、2035年には5650万台に達すると予測しています。人口が密集する住宅地域では、気候変動と大気汚染がより大きな問題として顕在化しています。そのことが、効率が高くゼロ・エミッション(温室効果ガスなどの排出量が限りなくゼロに近い)の交通手段の普及を後押しする大きな要因になっています2、3。EVの販売台数の増加が確実視されることから、自動車業界はその需要に対応しなければなりません。それだけでなく、最も効率的な充電用のソリューションを提供する必要があります。そのソリューションは、価格が手ごろで、安全性が高く、環境への影響に配慮したものでなければなりません。

Solar on EV4が世界の様々な地域を対象として報告していますが、ほとんどのマイカー・ユーザは1日当たりの平均で約30マイル(48km)しか走行していません。そのため、EVの充電レベルは必ずしも高くなくても構わないと考えられています。米国のデータは、Statista5と連邦道路局(Federal Highway Administration)6のデータベースに基づいています。EVの家庭用充電ステーションについて言えば、新規に購入するEVに付属するケーブル内制御保護装置(IC-CPD:In-cable Control and Protection Device)が実効性のあるソリューションになります。それにより、高い電力レベルの装置の設置や保守に伴う高額な費用を回避できるからです。現在、充電ソリューションについては複雑な検討が必要とされる状況にあります。いずれにせよ、将来的にはEVの市場だけでなく、充電設備の市場も拡大していくと見込まれます。

EVSEとは何か、どこで使われるのか?

EVSEは、PHEVやBEVを安全に充電するための装置です。その分類は、充電時の電力レベルに基づいて行われます。EVにおけるバッテリの充電レベルは、配電方式、基準、最大電力といった要素によって決まります。それらの要素についてはSAE J1772で定義されており、IEC 62196-1に基づいて国際的に採用されています。

モード2の標準機能

AC電力の配電網に設けられた標準的なコンセントにEVを接続するための方法はいくつか存在します。その1つがモード2と呼ばれるものです。この方法では、CPの機能と、人を感電から保護するための仕組みを備えるAC対応のEVSEを、標準プラグとEVの間に配置して使用します(IEC 62752:2017 6.2.2)。

IC-CPDによって実現される最も重要な機能は、感電に対する保護です。この機能は、タイプA以上の残留電流遮断器(RCD:Residual Current Device)とDC電流を検出する補助回路を使用することで実装できます。あるいは、タイプBのRCDを使用することで実装することも可能です。充電器は、屋外や公共の場で使用されることがあります。そのため、水に触れるおそれや、人が誤って(あるいは故意に)触る可能性があります。そのため、感電に対する保護が非常に重要になるのです。例えば、IC-CPDは保護接地(PE:Protective Earth)に対応する必要があります。また、故障が発生した際には電源を遮断できるようにしなければなりません。

図1は、タイプ2のIC-CPDの一般的なブロック図です。これに基づく回路を構成することで、IEC 61851-1で求められるすべての機能を実装できることになります。ただ、実際には個々の条件によって、どのようなソリューションが好ましいのかは異なります。つまり、状況に応じて一般的なものとは異なる回路を使用することになるでしょう。いくつかのブロックを追加しなければならない場合や、いくつかのブロックを削除できる場合があるということです。例えば、電流トランスによって電流を検出する場合、マイクロコントローラ(MCU)のインターフェース部に絶縁ICを適用する必要はありません。同様に、溶着を検出する機能を備えるリレーを使用する場合には、溶着を検出するための回路を削除できます。

タイプ2のEVSEの実例

図2は、アナログ・デバイセズがリファレンス設計「ADACEVSECRDSET-SL」として構築したタイプ2のEVSEのブロック図です。この回路では、3チャンネルの絶縁型シグマ・デルタA/Dコンバータ(ΣΔ ADC)「ADE9113」を使用しています。このADCにより、単相電源入力における電圧/電流を測定します。また、接点の溶着を検出するためにリレーの電圧の測定も行います。

6mA DC/30mA rmsに対応するRCDは、安全な動作を実現するためのものです。これによって検出される事象としては、過電圧、低電圧、過電流、過熱が挙げられます。また、PEの検出、EV用ダイオードの有無の検出も行われます。RCDは絶縁機能を備えているので、MCUとの接続は簡単に実現できます。図中の「MAX32655」は、Arm® Cortex®-M4をベースとする超低消費電力のMCUです。このMCUには、システムの制御とCP用のインターフェースを介したEVとの通信を実現するためのロジックが実装されています。また、このリファレンス設計は、プログラミングとデバッグを実施するためのインターフェースを備えています。Bluetooth® 5.2に対応するインターフェースによって外部のデバイスに接続することも可能です。MCUとADE9113の間の通信にはSPI(Serial Peripheral Interface)を使用します。

EVSEとEVの間の通信を実現するためにはCP信号が必要です。これは、MAX32655と低ノイズのゼロドリフト・オペアンプ「ADA4523-1」を使用して生成します。

このシステムは、230Vの単相AC入力を電源として使用します。これを受け取った絶縁型のAC/DC電源(SMPS:Switch-mode Power Supply)によって、ボードに12Vの電圧を供給します。そして、車載アプリケーションに適した高効率の同期整流方式デュアル降圧コンバータ「MAX20457」を使用して、12Vから5V/3.3Vへの降圧を実行します。それらの電圧はボードの絶縁側に供給されます。また、DC/DCコンバータ「LT8330」を反転構成で使用することにより、CP信号のロー側に必要な-12Vの負電圧を生成します。

「ADT75」は、分解能が12ビットのデジタル温度センサーです。これによりデバイスの温度を監視します。その結果は、過熱保護を実現するためにMCUに送信されます。

このリファレンス設計には、オープンソースのソフトウェア・スタックとリファレンス・アプリケーションが付属しています。それらを活用すれば、規格に準拠していることが実証されたソフトウェアを出発点としてカスタムの開発を進められることになります。このリファレンス設計は、IEC 61851とIEC 62752に準拠しています。

絶縁型のADC

3チャンネルの絶縁型ΣΔ ADCであるADE9113は、シャント電流センサーを用いた多相エネルギーの測定に使用します。同ADC内におけるデータと電源の絶縁は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとして実現されています。ADE9113は、3つの内蔵ADCによって3つのチャンネルを提供します。それらのうち1つのチャンネルは、電流を検出するためのシャント抵抗の両端の電圧を測定するために使用します。残る2つのチャンネルは、必要に応じ、抵抗分圧器によって検出される電圧を測定するために使われます。図2の例では、これら2つの電圧チャンネルのうち1つを、リレーの接点が溶着していることを検出するために使用しています。

ADE9113は、isoPower®を利用して集積化された絶縁型のDC/DCコンバータを内蔵しています。同コンバータは、ADCの第1段にレギュレートされた電圧を供給します。この機能を内蔵していることから、外付けの絶縁型DC/DC回路が不要になります。また、ADCの第1段と第2段の間のロジック信号を絶縁するために、iCouplerのチップ・スケール・トランス技術が使用されています。これらの技術により、小さなフォームファクタで全体に絶縁が施されたソリューションが実現されています。加えて、MCUとのやり取りを容易化するために、ADCの出力、構成用のレジスタ、ステータス・レジスタにアクセスできるようになっています。クロック信号については水晶発振器で生成することもできますし、外部クロック入力を使用することも可能です。

ADE9113のピンの入力範囲は、適切に設定する必要があります。そのためには、分圧用の抵抗とシャント抵抗の値を適切に選択しなければなりません。この入力範囲は、IMピンとV1M/V2MピンをAGND(11番ピン)に接続した際、同ADCがフルスケールの応答を生成するために印加する必要があるピークtoピークの擬似差動電圧に相当します。IMピンとV1M/V2Mピンは、アンチエイリアシング(折り返しノイズ防止)フィルタを使用してAGNDに接続します。

リレーの接点の溶着を検出する

ADE9113の2つ目の電圧入力は、リレーの接点の溶着を検出するために使用されます。

図3は、「LTspice®」でシミュレーションを実施するための回路図を簡略化して示したものです。この回路は、ADE9113の3つの入力チャンネルに接続します。

V1P、V2P、V1M、V2M、IP、IMの各ピンがADE9113の各チャンネルの入力です。

R_contactはリレーの接点の抵抗値であり、シミュレーションの条件に応じて異なる値をとります。図4に示したのがリレーが開いているときのシミュレーション結果です。図5には、リレーが閉じているときのシミュレーション結果を示しました。

表1は、リレーの2つの状態に対応する値についてまとめたものです。入力電圧の振幅が230V、負荷が23Ωの場合の値を示してあります。

表1. ADCの電圧/電流チャンネルの値。リレーが開いている場合と閉じている場合の値を示しています。

| リレーの状態 | V1P | V2P | IP |

| 開 | 305 mV | 0 mV | 0 mV |

| 閉 | 305 mV | 305 mV | 10 mV |

配電網のPEの有無を検出する

続いて、図6の回路をご覧ください。これは、デバイスの電源がオフになっている際に、配電網のPEの有無と、相線と中性線の逆接続を検出するためのものです。PEが存在しない場合、デバイスはエラーが発生している状態になります。その結果、ステータス表示用のLEDによってエラーが生じていることが通知されます。相線と中性線の逆接続は、オプト・カプラの2つの出力とPE_ERR信号を使用することで検出します。

ソフトウェア・フレームワーク

アナログ・デバイセズは、「no-OS」というソフトウェア・フレームワークを提供しています。これは「ベア・メタル」とも呼ばれるOSを搭載しないシステム向けのものです。no-OSは、GPIO(General Purpose Input/Output)、SPI、I2C、RTC(Real Time Clock)、タイマー、割り込みコントローラなど、ベア・メタルの一般的なペリフェラルにアクセスするための共通インターフェースを定義します。この共通インターフェースは、API(Application Programming Interface)として提供されます。それらのAPIを使用することにより、複数のMCUプラットフォームにおいて、各ペリフェラルを共通の方法で初期化したり制御したりすることができます。現在、このフレームワークは、IntelとXilinx(AMDが買収)のマイクロプロセッサとSoC(System on Chip)、アナログ・デバイセズの高精度マイクロコントローラや「MAX32xx」など、STMicroelectronicsの「STM32」、「Raspberry Pi Pico」、Mbed OSをベースとするデバイスをサポートしています。

no-OSの共通ドライバAPIは、独自のコーディング・スタイルに従います。またno-OSは、基盤となる様々なハードウェア上で動作するアナログ・デバイセズの評価用ボード向けのリファレンス・プロジェクトを提供します。ユーザは、no-OSのビルド・システムを利用することで、スタンドアロンのリファレンス・プロジェクトを短時間で生成できます。そのプロジェクトは、開発の出発点として活用することが可能です。

no-OSはオープンソースのソフトウェアです。公式のリポジトリとしてはno-OS GitHubが用意されています。ライセンス規約を遵守したユーザは、no-OSを自由に使用/配布することができます。本稿で紹介したリファレンス設計のファームウェアでは、主にMAX32655(マイクロコントローラ)、ADE9113(3チャンネルの絶縁型ΣΔ ADC)、ADT75(温度センサー)に関連するno-OSのドライバが使用されています。

ステート・マシン

図7は、IC-CPDのリファレンス設計の機能を表したものです。実装されているステート・マシンは、IEC 61851-1のガイドラインに準拠しています。

このファームウェアのロジックの実装には、3つのenum(列挙型)が使用されています。1つ目のcharger_state_eは、とり得る状態を含むenumです。それらの状態はCPの値に基づいて変化します。2つ目のstate_ machine_events_eは、トリガされる可能性のあるすべてのイベントを含むenumです。それらのイベントは、状態に対応するロジックの実装に使用されます。3つ目のinterface_err_status_eはエラーの解釈に用いられます。

テストの結果

このリファレンス設計を使用して3種類のテストを実施しました。1つ目は、EV用の充電ステーションのテストに用いるアダプタ「Fluke FEV300」と様々な負荷を使用したテストです(図8)。2つ目のテストは、同じ負荷とタイプ2のケーブル・コネクタを使用して実施しました。3つ目はEVを使用したテストです。

正常に動作した場合とRCDのエラーが検出された場合の結果

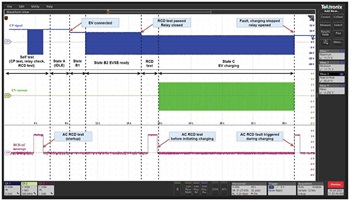

図9、図10は、図8のテスト環境を使用して行った2種類のテストの結果です。いずれも、観測された波形を表しています。

図9は、EV(ここでは抵抗性負荷)を接続していない状態で、電源の投入から充電までのステート・マシン全体を実行した様子を表しています。各時点の状態をCP信号の波形上に示してあります。

図9と図10の違いは、状態C(EVの充電中)の間にACのRCDの割り込みがトリガされている点にあります。これは、3つ目の波形に現れています。IC-CPDはリレーを開き、LEDによってエラーの発生を通知します。

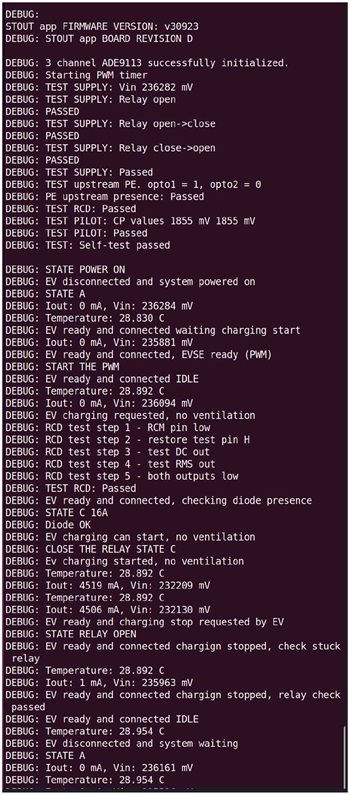

図11のデバッグ・メッセージは、図9のケースに対応したものです。電源が投入されてから充電を経てEVが切断されるまでの充電セッションの全体に対応しています。

デバッグ・メッセージには、入力電圧の値、電流の値、筐体内部の温度、特定の瞬間のアクティブな状態に関する情報が含まれています。

CPのエラー

CPのエラーが発生したら、IC-CPDはリレーを開きます。その結果、同エラーが生じたことがLEDによって通知されます。

PEのエラー

状態CでPEのエラー(EVSEとEVの間にPEが存在しない)が発生すると、リレーが開き、エラーが発生したことがLEDによって通知されます。状態Aまたは状態BでPEのエラーが発生した場合、IC-CPDはEVが切断されたと見なします。そして(エラーが発生したときのアクティブな状態に応じて)状態Aを維持するか、または状態Aに遷移します。この場合、CP信号のレベルは状態Cの値に達することができません。そのため、PEの接続が再確立されるまでリレーは開いたままになります。

まとめ

本稿では、IC-CPDの設計について説明しました。そのための具体的な例として、アナログ・デバイセズが構築したリファレンス設計(AD-ACEVSECRDSET-SL)を取り上げました。これは3.6kWに対応する完全なタイプ2のEVSEであり、充電ケーブルをベースとする優れたソリューションとなります。これを活用すれば、EV用の充電システムの評価やプロトタイプ開発を迅速に実施できます。このリファレンス設計では、絶縁型ADCのADE9113を使用しています。同ADCは、isoPower技術を適用することにより内部で絶縁を実現しています。そのため、コンポーネントの数を削減できます。また、MAX32655(MCU)はBluetooth Low Energy(BLE)に対応する機能やADCのチャンネルを内蔵しています。このことから、IEC 61851-1で規定されているステート・マシンを容易に実装できます。更に、このリファレンス設計は、オープンソースのアプローチとno-OSのフレームワークを採用しています。そのため、ソフトウェア開発が容易になります。加えて、本稿で言及したIECの規格のガイドラインに即したソフトウェア開発の優れた出発点になります。本稿で示したフローチャート、デバッグ用のメッセージ、Fluke FEV300を使用した検証方法は、設計全体についてより深く理解したり、評価を実施したりすることに役立ちます。

このリファレンス設計について詳しく知りたい方は、以下に示すリソースを参照してください。

- AD-ACEVSECRDSET-SLのユーザ・ガイド

- AD-ACEVSECRDSET-SLのハードウェア・ユーザ・ガイド

- AD-ACEVSECRDSET-SLのソフトウェア・ユーザ・ガイド

参考資料

1Global EV Data Explorer、International Energy Agency

2Fayez Alanazi「Electric Vehicles: Benefits, Challenges,and Potential Solutions for Widespread Adaptation(電気自動車 - 更なる普及に向けたメリット、課題、潜在的なソリューション)」Applied Sciences、Vol. 13、2023年

3Luis Sarmiento、Nicole Wägner、Aleksandar Zaklan「The Air Quality and Well-Being Effects of Low Emission Zones(低排出ゾーンが大気質と健全性に与える影響)」Journal of Public Economics、Vol. 227、2023年

4「Worldwide Daily Driving Distance is 25-50km? What about AU, US, UK, EU, and...(世界各地の1日当たりの車の走行距離は25~50km? 豪州、米国、英国、EUなどのデータはいかに)」Solar on EV、2021年10月

5「Daily Miles of Travel per Driver in the United States Between 2001 and 2017(2001年~2017年の米国において1人のドライバーが1日当たりに車で走行した距離)」Statista、2021年

6National Household Travel Survey(全国世帯交通調査)、U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration(米国運輸省 連邦道路局)

ADI Type2 EVSE(タイプ2 EVSE)、GitHub

no-OS API、Analog Devices

no-OS Build Guide(ビルド・ガイド)、GitHub

no-OS Code Style Guidelines(コード・スタイル・ガイドライン)、GitHub

no-OS GitHub Repository(GitHubリポジトリ)、GitHub

no-OS Licence(ライセンス)、GitHub

no-OS Overview(概要)、Analog Devices