デジタル・ビームフォーミング方式のフェーズド・アレイにおけるRF電子部品の物理的なサイズ割り当て

はじめに

フェーズド・アレイ・レーダーやアクティブ電子走査アレイ(AESA:Active Electronically Scanned Array)は、航空宇宙/防衛の市場で10年以上前から使用されています。当初は、主にアナログ・ビームフォーミングが使われていましたが、現在では、より高度なデジタル・ビームフォーミングへの移行が進んでいる状況にあります。システムの設計において、柔軟性とプログラマビリティを最大限に高めるためには、アンテナ素子のレベルで、デジタル・ビームフォーミングを実装することが求められます。

しかし、そのようなレベルでデジタル・ビームフォーミングを適用しようとすると、数多くの課題に直面することになります。具体的には、キャリブレーション、デジタル制御、クロックの分配、局部発振器(LO)、電力、大量のデータ処理、電子部品の物理的なサイズに関する制約など、課題の内容は多岐にわたります。ワイヤレス業界向けのRF ICが進化/普及したことから、RF設計では、より集積度の高いICを使用することが可能になりました。現在では、デジタル・ビームフォーミング・アレイの素子ごとに、実用的なレベルで実装を行える可能性が高まってきています。

本稿では、電子部品の物理的なサイズにはどのような制約があるのか説明します。動作周波数の関数としての要件について明らかにした上で、実用的な実装方法を紹介します。

アンテナ素子の間隔と周波数の関係

まず、アンテナ素子の間隔については、周波数の関数に基づいて検討する必要があります。グレーティング・ローブを回避するために、素子の間隔はλ/2以下であることが求められます。ここでλは、動作周波数の波長を表します。

偏波ダイバーシティも、システムの要件として求められるようになりつつあります。これは、水平偏波、垂直偏波、左旋および右旋の円偏波を含む、様々なアンテナ偏波をプログラムできるようにする機能です。この機能を実現するためのアンテナ素子は、2つのポートを備える放射素子として実装されます。そして、各ポートは直交する偏波を放射します。各ポートの相対的な位相と振幅を制御することにより、様々な偏波を形成できます。システムに大きなメリットをもたらす機能ですが、必要なポートの数が倍増することから、それらをサポートするためにシステムが複雑になるという問題があります。

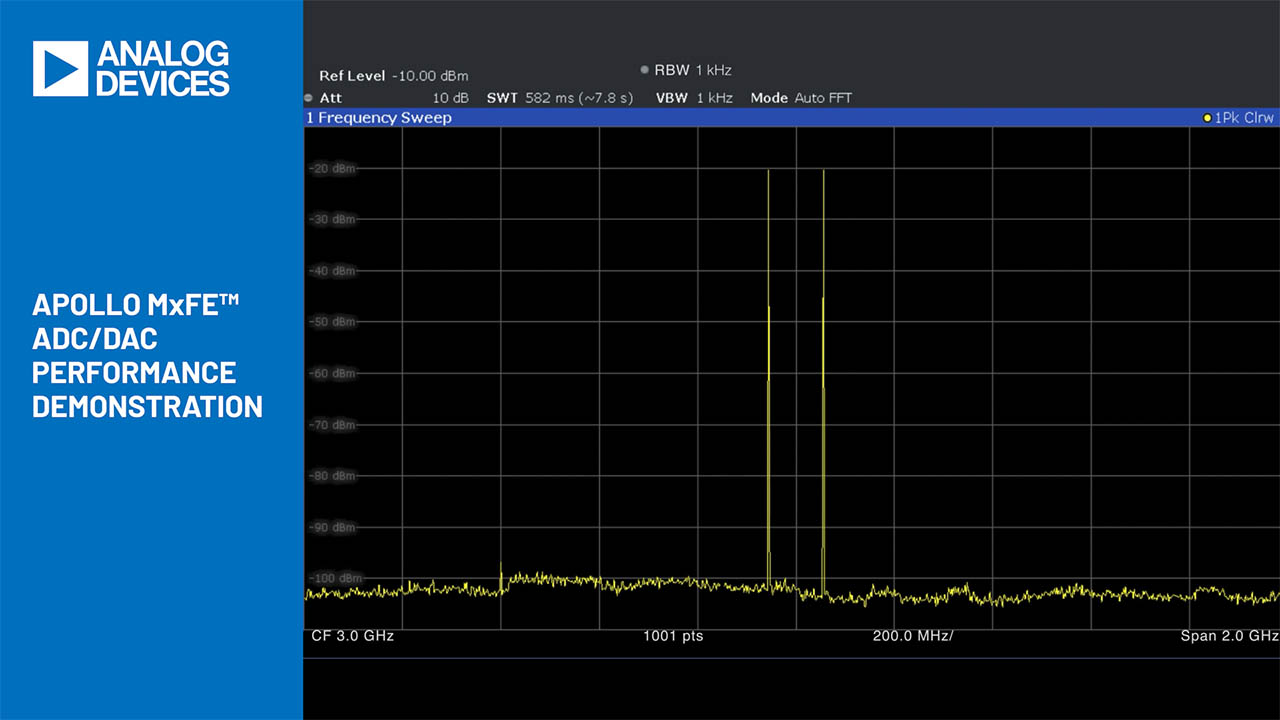

図1に示したのは、アンテナ素子がλ/2の間隔で実装される場合の素子の間隔と周波数の関係です。このようにして、物理的なサイズに関する大まかな制約を示すことにより、アンテナの背後にあるRFサブシステムを評価し、電子チャンネルの間隔と周波数の関係を満たすために必要な実装について検討することができます。

| 周波数 | 素子の間隔 | 2極のI/Oの間隔 |

| 3 GHz | 50mm(2インチ) | 25mm(1インチ) |

| 10 GHz | 15mm(600ミル) | 7.5mm(300ミル) |

| 30 GHz | 5mm(200ミル) | 2.5mm(100ミル) |

波形発生器およびレシーバーのチャンネルの間隔

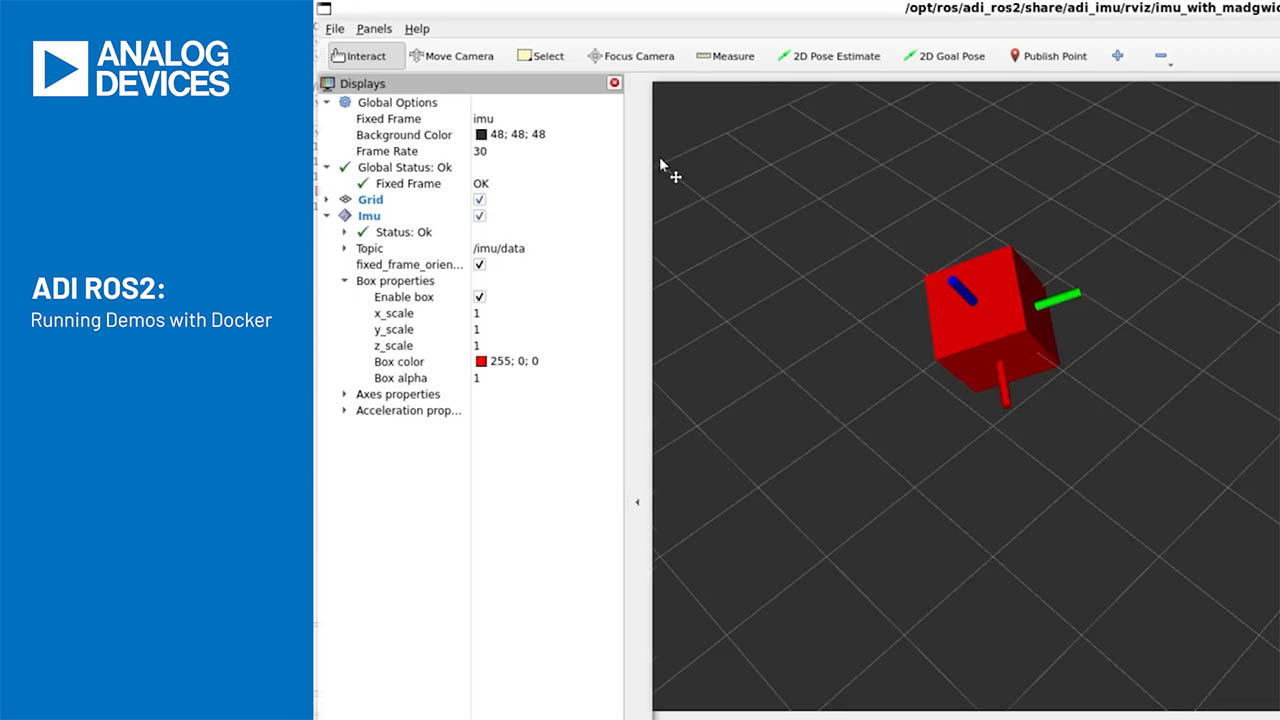

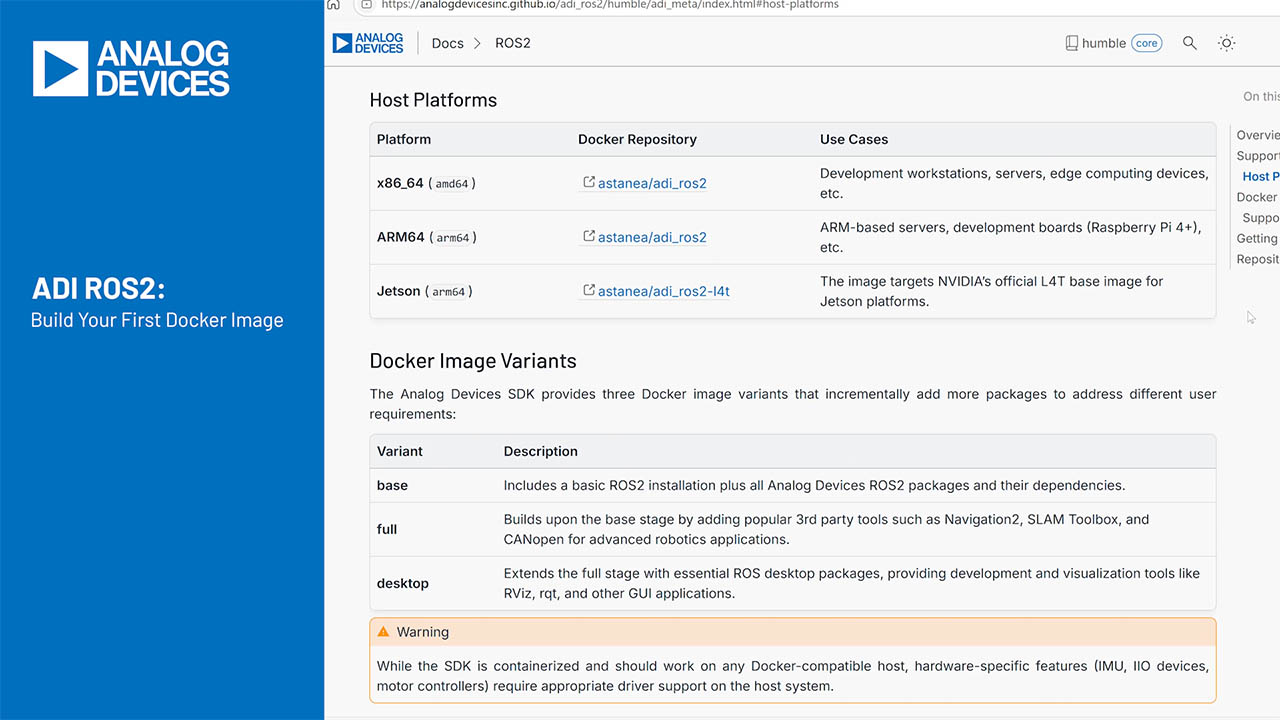

図2に示したのは、アナログ・デバイセズのトランシーバーIC製品の評価用ボードです。このボードには、トランシーバーが2個実装されています。各トランシーバーは、送信チャンネルと受信チャンネルを2つずつ備えています(図3)。つまり、波形発生器とレシーバーを2個ずつ内蔵しています。それ以外に、この評価用ボードには、クロックICや、トランシーバーICを評価するためのいくつかのI/O機能が実装されています。

このボードは、最大限の統合レベルを目指して設計されたものではありません。それでも、波形発生器とレシーバーに関する実用的なサイズに関する洞察が得られるはずです。すなわち、この製品ラインのトランシーバーは、Cバンドに対して素子単位のデジタル・アンテナの間隔をサポートできることがわかります。また、少し工夫することで、Xバンドの素子間隔にも対応可能であることが容易に見てとれます。

次に、トランシーバーと対になるRFアップコンバータ/ダウンコンバータの物理的なサイズを示します。図4のボードは、先ほどのデュアルトランシーバー・ボードと共に使用してテストを行うために設計されたものです。こちらも、このRFサブシステムの実用的なサイズを検討する上で役に立ちます。このボードは、市販の部品だけを使用し、標準的かつ低コストの手法によって実装されています。この種の実装は、Cバンドまで素子単位のデジタル・アンテナをサポートできることがわかります。Xバンドに移行しても、個々のデジタル素子を実装可能であり、SiP(System in Package)の集積度を更に高めることができます。

上記の2枚のボードは、Cバンドまでの周波数に対して、デジタル・ビームフォーミング方式のフェーズド・アレイで使用する個々の素子を、市販の部品を用いた低コストの方法で実装できることを示しています。Xバンド以上の周波数に対応して素子単位の実装を行うには、更に集積度を高める必要があります。あるいは、ビームフォーミング用のICを使用して、素子数に対する波形発生器とレシーバーのチャンネル数を減らす方法も考えられます。実際、更にX/Kuバンドに対応する4:1のビームフォーマが市販されています。その周波数で、デジタル・ビームフォーミング方式のフェーズド・アレイを低コストで実装するための実用的な方法だと言えます。

Kaバンドの素子の間隔

次に、図5に示すようなKaバンドのアンテナ素子の間隔について検討します。30GHzにおけるλ/2の間隔は5mmであり、電子部品の配置はかなり難しくなります。しかし、4:1のアナログ・ビームフォーマであれば、この間隔の制約内で実用的に実装することができます。その場合に問題になるのは、物理的サイズの制約により、追加の部品を配置する余裕がほとんどなくなることです。そこで、低ノイズ・アンプまたはパワー・アンプをビームフォーミング用のパッケージ内に含め、デカップリング・コンデンサなどの受動部品をプリント回路基板に埋め込むといった工夫が必要になります。

Kaバンドを使用する衛星システムについては、ほとんどのシステムにおいて、送信機能と受信機能がそれぞれ個別のアンテナに分離されるという設計上のメリットがあります。それにより、特定の処理に対して最適化された送信または受信機能のみのビームフォーミング用ICを設計することが可能になります。

まとめ

ワイヤレス業界向けのRF ICは、継続的に進化しています。そのことが、デジタル・ビームフォーミング方式のフェーズド・アレイの普及を後押ししています。現在では、Cバンドまでの周波数に対して、標準的なプリント回路基板の技術をベースとして、デジタル・ビームフォーミング方式のフェーズド・アレイを素子単位で実用的に設計できるようになっています。それよりも周波数が高いXバンドについても、素子単位でデジタル方式の実装を実用的に行うことができます。ただ、恐らくは、更に集積度を高めるための設計上の工夫が必要になります。代替策として、4:1のアナログ・ビームフォーマを使用すれば、電子部品用のスペースを広くとることができ、プリント回路基板による標準的な方法で実装することが可能です。Kaバンドになると、物理的サイズの制約が厳しくなり、それと同じことはできなくなる可能性があります。しかし、ビームフォーマのパッケージ内にフロント・エンドの電子部品を統合することで、現時点でも、サブアレイ・アンテナ・アーキテクチャか、アナログ・ビームフォーミングだけを使用するシステムを実装することが可能です。