質問:

電源回路から異音が生じています。また、過熱もしているようです。いったい何が起きているのでしょうか?

回答:

インダクタの値が不適切である可能性があります。スイッチング電源で使用するインダクタの電流が定格値を外れていると、飽和をはじめとする様々な問題が生じます。典型的な例として、異音や過熱が発生することがあります。

概要

本稿では、スイッチング電源(SMPS:Switch-mode Power Supply)の設計時に生じがちなミスと適切な改善方法について説明します(連載を予定しています)。実際、スイッチング電源では、出力段の設計において厄介な問題が生じることがよくあります。本稿では、インダクタに関連する問題を取り上げて対処方法を示します。SMPSの設計では、何らかのメリットが優先された結果、値が推奨範囲を外れているインダクタが選択されることがあります。例えば、出力リップルを小さく抑えたい、ソリューションのサイズを最小化したいといった理由から、そのような選択が行われることがあるのです。しかし、インダクタの値が大きすぎたり小さすぎたりすると、効率の低下やICの損傷といった結果を招くことがあります。本稿では、SMPSの負荷電流がインダクタの定格値を超えてしまった場合に何が起きるのかという検討も行います。

SMPSとは何か?

SMPSとは、高い効率を実現できることを特徴とするレギュレータ回路のことです。この種の回路は、スイッチング電源、スイッチング・レギュレータ、スイッチング方式のパワー・コンバータなどと呼ばれることもあります。DC/DC変換用のSMPSには、入力電圧を降圧する降圧コンバータ、入力電圧を昇圧する昇圧コンバータ、あるいはその両方を実現できる昇降圧コンバータといった種類があります。

図1にSMPSの基本的なトポロジを示しました。いずれのトポロジでも、エネルギーを蓄積するためにインダクタを使用しています。そして、所望の出力を得るためにはパルス幅変調(PWM:Pulse Width Modulation)技術を利用します。この種のSMPSでは、電圧時間積の均衡則(volt second balance law)を基本原理として使用します。これは、定常状態で動作している場合、1周期にわたるインダクタの平均電流はゼロでなければならないというものです。つまり、インダクタは、次の周期が始まる前に、充電の段階で蓄積したエネルギーをすべて電流として放電する必要があるということです。

降圧コンバータの動作

本稿では、降圧コンバータに焦点を絞り、よくある設計ミスについて説明していくことにします。一般に、降圧コンバータの出力段は4つのコンポーネントで構成されます。インダクタ、出力コンデンサに加え、図2でスイッチとして表現されているトップのFET、ダイオードとして表現されているボトムのFETの4つが使われます。

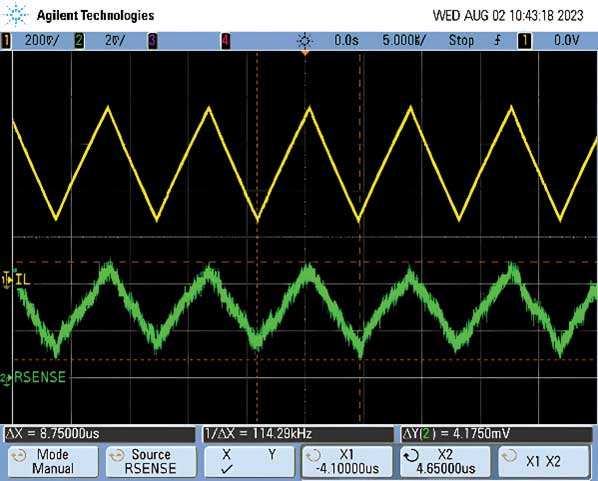

インダクタの両端の電圧は、VL = L diL/dtという式で与えられます。この電圧は、スイッチのノードと出力電圧の差になります。トップのFETがオンになっている場合、VLは入力電圧と出力電圧の差になります。トップのFETがオフになっている場合、スイッチのノードはグラウンドのレベルになるので、その差は0Vから出力電圧を引いた値になります。diL/dt(またはΔiL)は、インダクタに流れる電流の時間に対する変化量です。これは、一般にインダクタの電流リップルと表現されます。トップのFETが閉じている(ボトムのFETは開いている)場合、インダクタを流れる電流が増加します。そのため、インダクタには磁束の形でエネルギーが蓄積されます。トップのFETが開いて磁束が崩れると、ボトムのFETによってグラウンドへのパスが形成されます。その際にも、量は減少するものの負荷に電流を流すことができます。図3に示したインダクタの電流波形は、この様子を表したものです。降圧コンバータの出力コンデンサは、出力リップルを平滑化し、所望の出力電圧を維持する役割を果たします。出力電圧はV OUT= DVINで与えられます。ここで、Dはデューティ・サイクルであり、1周期のうちトップのFETがオンになってインダクタを充電している時間の割合を表します。

推奨されるインダクタの値

SMPSを設計する際には、インダクタの値を決定することになります。その際には、インダクタの電流リップルΔiLが許容可能な大きさになるように値を選択しなければなりません。降圧コンバータの場合、インダクタの電流リップルが負荷電流の30%~40%に収まるようにすることが推奨されます。この範囲内に収まっていれば、信号を正確に捕捉し、電流モード制御を担うフィードバック・システムに適切な情報を提供できるはずです。また、電源回路が不連続導通モード(DCM:Discontinuous Conduction Mode)に移行するほど大きすぎることのない最適な値だと考えられます。DCMへの移行は、電流リップルが大きすぎて、負荷電流を適切な値に保つためには電流が0Aを下回らざるを得ない場合に生じます。ただ、電流が0Aに達するとFETの内部のダイオードが導通しなくなります。そのため、実際には電流が0A未満になることはありません。一般的に言えば、適切なインダクタを選択する際には次の式を活用するとよいでしょう。

この式を見ると、インダクタンスはスイッチング周波数と反比例の関係にあることがわかります。つまり、スイッチング周波数を高く設定すれば充電時間が短くなり、より小さいインダクタ(サイズとコストの削減につながる)を選択しても適切な動作が得られます。

インダクタの飽和

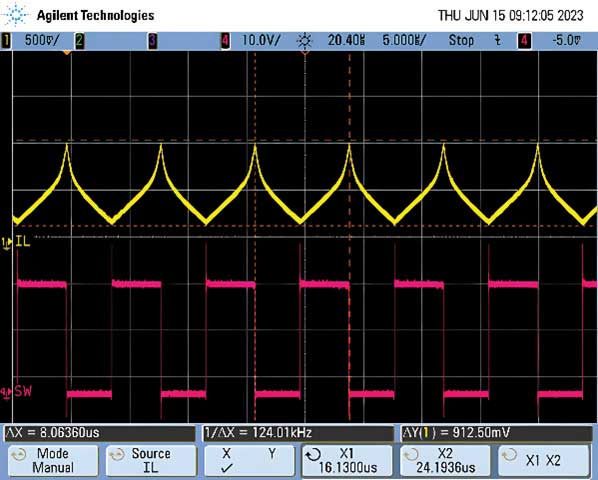

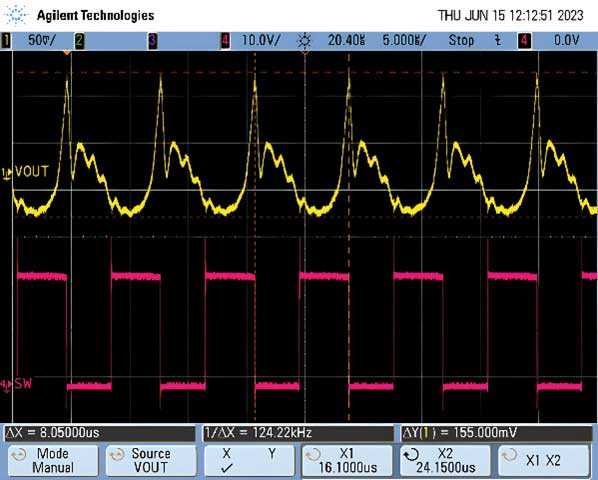

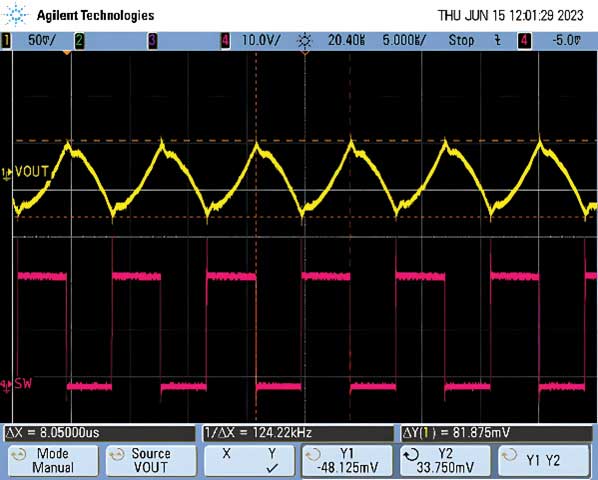

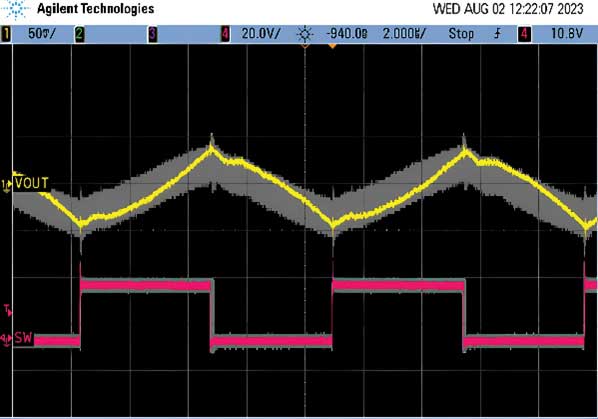

SMPSの設計で頻繁に起きる致命的なミスの1つは、インダクタを選択する際に定格電流を無視してしまうというものです。インダクタを流れる電流がその値を超えると、インダクタのコアが飽和してしまいます。つまり、発生する磁界が、流れる電流に比例しなくなります。言い換えれば、電圧時間積の均衡則が成り立たなくなるということです。そうすると、インダクタの電流リップルの線形性と出力電圧のリップルの線形性が失われることになります。コアが飽和すると、インダクタンスが急速に失われ、インダクタとしてではなく抵抗として振る舞うようになります。インダクタの等価直列抵抗(ESR)が増加し、実際のインダクタンスが減少するので、電圧時間積の均衡を満たすためには電流の変化量を増やさなければなりません。ここで図4をご覧ください。飽和時の電流波形に見られるピーキングは、電流の傾きの指数関数的な増大によるものです。この電流のピーキングは出力電圧にも影響を及ぼします。図5に示すように、出力電圧の波形には多くのノイズが現れると共に、電圧スパイクが生じます。ノイズと電圧スパイクが大きすぎると、下流のコンポーネントの最大定格電圧を超えてしまうかもしれません。そうすると、EMI(電磁干渉)性能が低下したり、下流のコンポーネントが損傷してしまったりする可能性があります。

また、電流の変動が大きい場合には、インダクタにおいて急速にヒステリシス損失が発生するようになります。その結果として、インダクタにおいて過剰に熱が放散されたり、異音が生じたりすることがあります。過剰な熱が発生すると、近くにあるコンポーネント、特にレギュレータICに損傷が生じてしまうかもしれません(図6)。

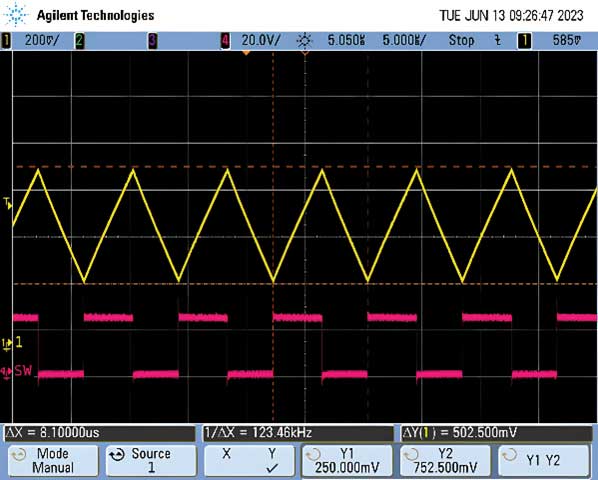

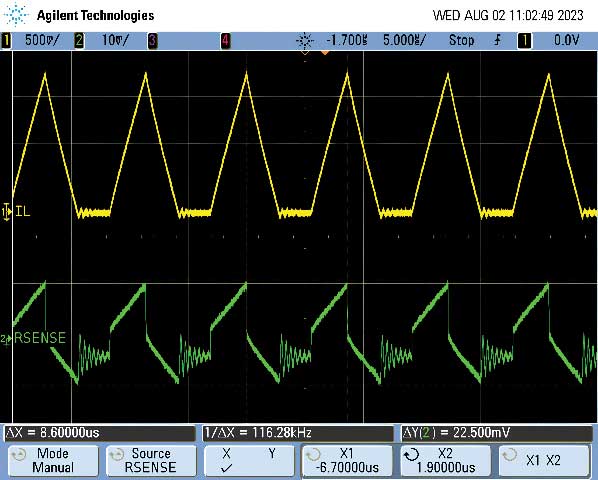

この問題の発生を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。それは、定格電流が、予想される最大電流の少なくとも2倍以上のインダクタを選択することです。最大電流を計算する際には、SMPSから出力される負荷電流だけでなく、インダクタの電流リップルも考慮することが重要です。また、インダクタのデータシートを参照すると、インダクタンスが元の値の10%~30%低下する電流値がわかるはずです。この電流値は、インダクタが飽和する条件を規定するものです。適切な定格電流を備えるインダクタを選択すると、図7に示すような結果が得られます。インダクタを流れる電流が直線的に変化するので、システムは正常に動作します。その場合、出力電圧にスパイクが生じることはありません(図8)。加えて、システムは十分に低い温度で動作します(図9)。この状態であれば、デバイスに対するストレスが軽減され、長い寿命を確保できます。

小さすぎるインダクタがもたらす厄介な問題

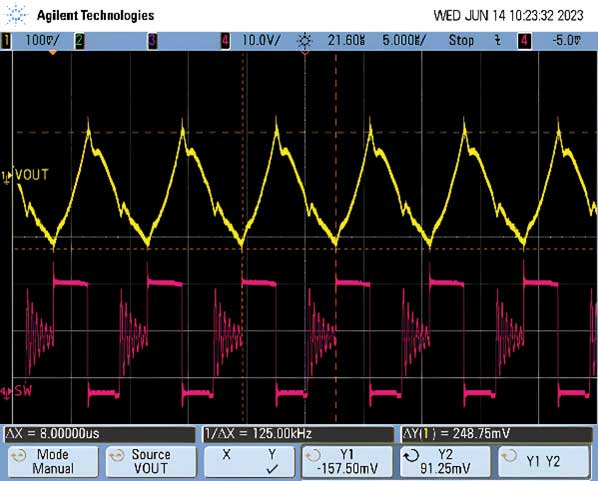

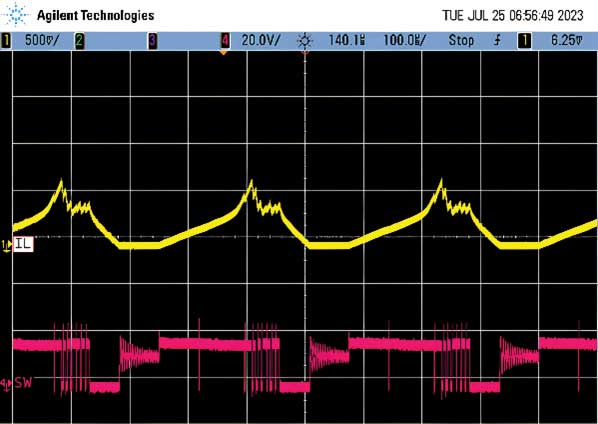

インダクタの値が小さいということは、コイルの巻数が少ないということになります。また、それは物理的な寸法が小さいということも意味します。そのため、小型化を実現したい場合には、より値の小さいインダクタが選択されがちです。しかし、インダクタの値が小さすぎると、リップル電流の値が大きくなります。その結果、SMPSはDCMの動作に移行せざるを得なくなることがあります。その場合、デバイスの効率が低下し、EMI性能が悪化するので、SMPSとして望ましい状態ではありません。EMI性能の低下については、図10に示すように、スイッチのノードにリンギングが現れることから確認できます。これは、寄生成分とLCタンク(共振回路を形成)によるものです。また、このリンギングは出力電圧にも影響を及ぼします。図11に示すようにリップルが大きくなり、電圧スパイクも発生します。連続導通モード(CCM:Continuous Conduction Mode)の動作も維持できなくなり、SMPSの出力を表す式が成り立たなくなります。

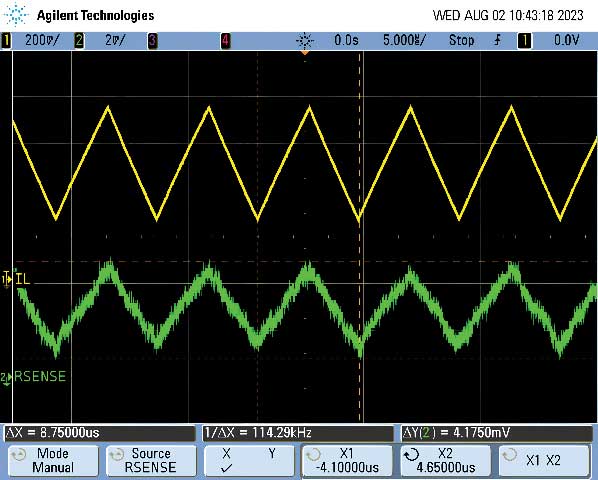

この問題を解決するには、電流リップルを約30%~40%に抑えられるインダクタを選択します。インダクタの電流リップルが小さくなれば、SMPSの動作はDCMからCCMに戻ります(図12)。その結果、出力電圧のリップルも図8と同様に電圧スパイクが生じない状態になります。適切なインダクタの値を計算したり、現実的な製品を選んだりすることが難しく感じられる場合には、「LTPowerCAD」のようなツールを使用するとよいでしょう。この種のツールは、出力段の設計やコンポーネントの選択に役立ちます。

大きすぎるインダクタがもたらす厄介な問題

SMPSの下流には電子デバイスが接続されます。通常、それらのデバイスに対する供給電圧には許容範囲が設定されています。供給電圧のリップルが大きすぎると、システムの動作に大きな影響が及びます。例えば、マイクロコントローラの電源の仕様が3.3V±50mVであったとします。その場合、±50mVを超える大きなリップルが生じていると、マイクロコントローラがシャット・オフしてしまう可能性があります。リップルの大きさを抑えたい場合、インダクタのサイズを大きくする方法が試されることが多いでしょう。しかし、インダクタのサイズが大きすぎると、出力電圧のリップルだけでなく電流リップルも大幅に小さくなります。これは望ましいことのようにも感じられます。しかし、実際にはフィードバック・システムに問題が生じて過渡応答が大幅に遅くなる可能性があります。電流リップルが小さいと、直列抵抗によって変化を検出するのが非常に困難になり、フィードバック・ループに引き渡される三角波が歪んでしまいます。またインダクタの電流リップルが小さい場合には、S/N比(Signal to Noise Ratio)が劣化します。その結果、インダクタからの信号としてフィードバック・ループにノイズが引き渡され、出力が不安定になります。例えば、出力に図13に示すようなジッタが現れるといった具合です。

通常、値の大きいインダクタでは定格電流の値が小さくなります。つまり、インダクタの飽和が発生する可能性があり、デバイスは先述したような危険な状態に直面することになります。非常に大きいインダクタを使用した場合、図14のような形で飽和の影響が現れます。

この問題を軽減するには、どうすればよいでしょうか。1つの方法は、出力コンデンサを変更することで、出力電圧のリップルを制御するというものです。出力コンデンサを値の大きいものに変更するか、ESRの小さいものに変更することで、インダクタの値を増やすことなく出力電圧のリップルを抑えることができます。それにより、インダクタの電流リップルを30%~40%の値に維持でき、検出用のアーキテクチャが適切な信号を取得できるようになります。そのような変更を行うと、図15のような結果が得られます。

まとめ

本稿では、降圧コンバータを設計する際に直面する問題について説明しました。本稿で示した内容は、インダクタに関する問題を解析する際のガイドラインとして役に立つはずです。また、本稿で示した望ましくない事態に備えられるよう、実用的な解決策も示しました。本稿で説明したとおり、SMPSの設計においてはインダクタの値を適切に設定することが重要です。具体的には、インダクタのリップル電流が負荷電流の30%~40%の範囲に維持されるようにしなければなりません。このことは、SMPSを確実にCCMで動作させる上での鍵になります。また、そのようにすれば、負荷やレギュレータICにとって致命的な問題になりかねないジッタや飽和の発生を防ぐことができます。

Part 2: Analysis of Switch-Mode Power Supply and Rectification: Sense Resistor Violations