集積度の高いマルチビーム対応のビームフォーミングIC、衛星用のフェーズド・アレイ・アンテナのSWaPを大きく改善

要約

現在、ネットワークについては、地球上のどこにいても高いデータ・レートで接続できるようにすることが求められています。そのニーズに後押しされ、LEO(Low Earth Orbit:地球低軌道)衛星コンステレーションに対して多額の投資が行われるようになりました。LEOであれば、GEO(Geostationary Equatorial Orbit:静止赤道軌道)と比較して、打ち上げと設備に関するコストを大幅に削減できます。また、GEOのリンクを使用する場合と比べて遅延を1/20に抑えられます。それにより、帯域幅とユーザをより効率的に管理することが可能になります。LEO衛星通信サービスは、世界中の地上/海上/機内をカバーします。言い換えれば、地方や遠隔地も確実に網羅できます。また、災害によって地上のネットワークが使用できなくなった場合でも、被災地の支援に役立てられます。ただ、このビジョンを実現するためには、リンクの両端で電子的に方向を制御できるアレイ・アンテナ(電子走査アレイ・アンテナ)の利用が不可欠です。それにより、連続的に独立した形で複数のビームを高速に走査することが可能になります。その結果、衛星が視界に入ったり出たりする際に求められる定期的な基地局の切り替えに対応できるようになります。衛星のペイロード(観測機器や実験機器)は、DCの消費電力が非常に貴重な環境で稼働します。そのようなアンテナ・システムを実現するのは極めて難易度が高いと言えます。そのシステムには、マルチビーム、ビーム・ホッピング、ビーム・メモリに対応する機能も盛り込まなければなりません。更に、あらゆるミッションに対応するためにビーム数を拡張できるようにする必要もあります。アナログ・デバイセズは、マルチビームに対応するビームフォーミングIC(ビームフォーマIC)を開発/製品化しています。それらのICは、衛星で使用されるペイロードのビームフォーミング・アプリケーションを少ない消費電力と高度な機能によってサポートします。それだけでなく、それらのICを採用すれば、ミッションの要件に応じてシステムを拡張することが可能になります。

はじめに

当初、最も一般的な衛星通信はGEOをベースとしていました。その手法であれば、わずか3つの衛星でほぼ地球全体をカバーすることができます。ただ、それらの衛星はサイズが大きく(1000kg以上)、通常の打ち上げ機では1機しか運搬することができません。GEO衛星は、テレビやラジオなどの放送の用途に対しては有用なものです。但し、いくつかの制約も存在します。1つ目の制約は、ユーザと衛星の間の距離が長いので通信時に遅延が生じるというものです。一般的なGEOの軌道は地上から3万6000km近くに位置します。そのため、エンドtoエンドの遅延は約400ミリ秒に達します。この値は、米国内で使われるポイントtoポイントの光ファイバ通信と比較すると約10倍に相当します1。2つ目の制約は、GEO衛星は地球の大部分を網羅するものの、北極圏と南極圏を効果的にカバーすることはできないというものです。例えば、InmarsatのGEO衛星「Global Xpress」は、赤道から約±75°の範囲しかカバーしていません2。

では、真の意味で地球全体をカバーするにはどうすればよいのでしょうか。その解になるものがLEO衛星です。現在では、GEO衛星と比べてより小型(500kg以下)なLEO衛星が傾斜軌道に配備されるようになりました。これであれば、人口密度の高い地域や過疎地に加え、両極地を含む極軌道もカバーすることができます。そうしたコンステレーション衛星の数は数百機から数千機といった具合に様々です。そして、それらすべての衛星にはビームフォーミングに対応するアンテナが必要になります。LEO衛星は、軌道高度が600kmから1200km、時速が2万7000kmという条件で地球を周回します。その場合、エンドtoエンドの遅延は約50ミリ秒に短縮されます。また、1機の打ち上げ機によって数多くのLEO衛星を運搬することができます。言い換えれば、LEO衛星についてはサイズと重量を抑えることが非常に重要になるということです。LEO衛星は、ユーザに対してデータを高速に提供することを目的として開発されました。そのためには、適切な周波数プランを策定することが重要です。従来、LEO衛星ではKuバンド(10.7GHz~12.7GHzのダウンリンク、13.75GHz~14.5GHzのアップリンク)が使用されていました。しかし、より広い帯域幅、より高いデータ・レートに対応するために、より高い周波数帯への移行が進んでいます。実際、現在ではK/Kaバンド(17.7GHz~21.2GHzのダウンリンク、27.5GHz~31.5GHzのアップリンク)が積極的に活用されるようになりました。今後に向けて、Q/Vバンド(37.5GHz~42.5GHzのダウンリンク、47.2GHz~51.4GHzアップリンク)の利用も広く検討されています。

そのような高い周波数を対象にする場合、ペイロード用のフェーズド・アレイ・アンテナの設計と具現化については新たな課題が生じることになります。周波数が高くなるにつれて、アンテナ素子の格子ピッチは狭くなります。そのため、基板上では最小限のスペース内に必要なものを配置しなければならなくなります。従来は、次のようなディスクリート構成のアプローチを採用することも可能でした。すなわち、遅延時間の問題に対処するための伝送線路を使用し、位相シフタ/デジタル・ステップ・アッテネータまたはベクトル変調器を使用してビーム・ステアリングを行い、ウィルキンソン型のスプリッタ/コンバイナをプリント回路基板上に実装するという方法です。しかし、より周波数の高い帯域を使用する場合、プリント基板の面積が大きな課題になります。また、設計と製造を容易化するためには、より集積度の高いICを採用しなければなりません。更に、マルチビームに対応するアレイが必要になることから、複雑さが増大します。

ビームフォーミングICは、電子走査型のフェーズド・アレイ(ESA:Electronically Steerable Phased Array)の性能を決める重要な要素です。つまり、同ICが最も重要なビルディング・ブロックとして機能します。各ビームフォーミングICの間には、パワー・コンバイナとパワー・スプリッタが配置されます。それらにより、各ビームフォーミングICに信号が分配されます。ESAの性能は、ビームフォーミングIC、パワー・コンバイナ/スプリッタ、そしてこれらのコンポーネントをプリント基板上で一体化するファブリックの設計(組み合わせ)に大きく依存します。

ビームフォーミングICに対する要件

スループットの高い衛星(HTS:High Throughput Satellite)では、データ・レートを最大化するために、複数のスポット・ビームを使用してデータを効率的に配信します。またHTSのペイロードでは、ステアリングとホッピングが可能な複数のビームが一般的に使用されます。それにより、空間と周波数を最大限に再利用することが可能になります。

ビーム・ステアリングは、フェーズド・アレイ・アンテナの各素子でビームの位相と振幅を変化させることによって実現されます。必要になるVAP(Variable Amplitude and Phase:可変振幅/位相)デバイスの数を決めるには、衛星のビームの数とアンテナの素子数を掛け合わせます。その積が必要なVAPの数になります。例えば、576個の素子と16本のビームから成るシステムの場合、必要なVAPの数は1アレイ当たり9216個になります。ここでは、VAPとして、サイズが3mm×3mmで消費電力が約0.5Wのディスクリートのベクトル変調器を使用するケースを考えます。その場合、全体としてのサイズは0.27m×0.27m、DC消費電力は4kWを超えることになります。半波長の間隔で配置され、30GHzに対応する576素子のアレイが占める面積は0.113m×0.113mです。この例からわかるように、高い周波数を使用するフェーズド・アレイのペイロード向けには、より集積度が高くより消費電力の少ないソリューションを採用するべきです。

アナログ・デバイセズはビームフォーミングIC「ADAR3000」、「ADAR3001」を提供しています。これらを設計する際には、上記の問題を解決するために独自のアプローチを採用しました。両ICは、K/Kaバンドを使用する衛星のペイロードをターゲットとし、4ビーム/4素子の構成で16のVAPチャンネルに対応します。これらのICを使用してビームフォーマを構築した場合、そのサイズは7mm×12.5mmになります。つまり、ベクトル変調器を使用するアプローチと比べてアレイのサイズを数分の1に抑えられます。また、消費電力を削減するために、両ICのVAPチャンネルではパッシブ構造を採用しています。一方、VAPはデジタル・ステップ・アッテネータ(DSA:Digital Step Attenuator)とデジタル時間遅延ユニットで構成されています。この設計により、DC消費電力を200mW未満に抑えた4ビーム/16チャンネルのビームフォーマを構成できます。図1にADAR3000/ADAR3001のブロック図を示しました。これらのICは、宇宙での使用に対応可能な半導体製造プロセスをベースとして設計されています。具体的には、100kradのTID(Total Ionizing Dose:電離放射線総量)と80MeVのSEE(Single Event Effect:シングルイベント効果)の放射線レベルに耐えられます。LEO、GEOに加え、MEO(Medium Earth Orbit:地球中軌道)のアプリケーションでも使用可能です。

拡張性

すべてのペイロードのアンテナが4ビームを前提として設計されるわけではありません。コンステレーションの種類やミッションの種類に応じ、様々な数のビームが必要になる可能性があります。ただ、ビーム数は4の倍数であることが多いので、4ビームから8ビーム、16ビーム、32ビームに拡張できるソリューションが望ましいと言えます。アナログ・デバイセズのビームフォーミングICを採用すれば、より多くのビームの数や様々な素子数に対応するよう簡単に拡張することができます。図2に、16ビーム/16素子のアレイを構成する場合の例を示しました。このアレイでは、ブレード構造を活用しています。各ブレードは、4ビームに対応するビームフォーミングICで構成されています。ここでは、送信アンテナを例にとっています。ただ、この逆の構成で適切な受信用ビームフォーミングICを使用すれば、受信アンテナを実現することも可能です。

図2の各ブレードは4素子に対応しています。例えば、16素子に対応するためには4つのブレードが必要です。また、各ブレードに対しては、各ビームを4つのパスに分割してルーティングしなければなりません。ビーム0~ビーム3は、ビームフォーミングICの1つを駆動します。同様に、ビーム4~ビーム7は2番目、ビーム8~ビーム11は3番目、ビーム12~ビーム15は4番目のビームフォーミングICを駆動することになります。各ビームフォーミングICの出力は、アレイ上の素子0~3に対応します。各ビームフォーマは、アレイの素子の所与の位置に応じ、各ビームに対して適切に重み付けを与えます。各ADAR3000は、素子0~3向けにビームを出力します。各素子に16の全ビームが確実に対応するように出力を組み合わせなければなりません。素子1、2、3についても同様です。素子の駆動に向けては、アンテナのEIRP(Equivalent Isotropic Radiation Power:等価等方放射電力)とテーパリングの要件に対応するために、適切なパワー・アンプを選択する必要があります。

図2に示した構成は、ビーム数と素子数の増減に対応するよう簡単に拡張/縮小することができます。タイルの数を増やすことで、より多くの素子に簡単に対応することが可能です。また、ビームフォーミングICの数を増減すれば、必要なビーム数に応じた調整を実施できます。

デジタル機能セット

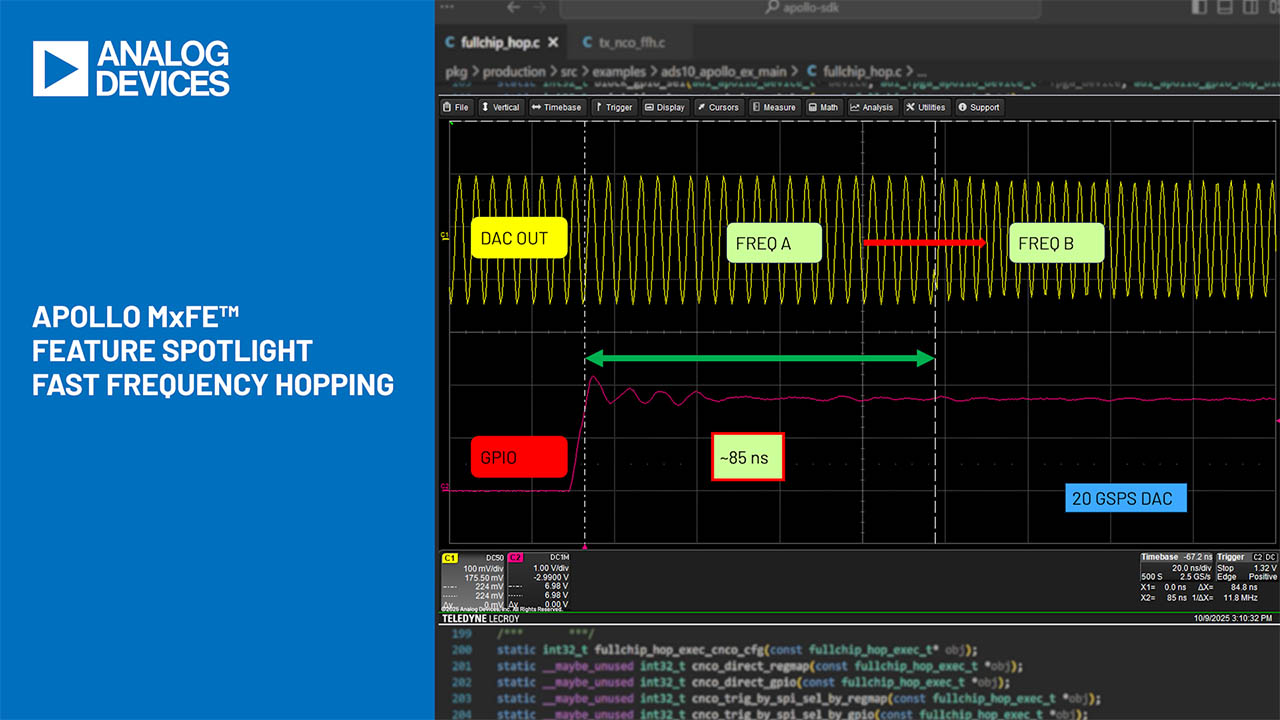

ペイロードのSWaP(サイズ、重量、消費電力)を最小限に抑えるには、デジタルの制御や機能が重要になります。ビーム・ホッピングなどは、迅速かつ容易に実行しなければなりません。できるだけ素子に近い位置でビームの制御を行えるようにするために、ADAR3000/ADAR3001は高度なデジタル機能を内蔵しています。注目すべきは、各ICが4本のアドレス・ラインを備えている点です。このことから、1つのSPI(Serial Peripheral Interface)バスによって最大16個のビームフォーミングICと通信できることになります。そのため、SPIラインの数を最小限に抑えてアレイの設計を簡素化することが可能です。各ビームは独立した形で制御され、それぞれに対して独自のメモリが用意されています。

RAMとFIFO(First In, First Out)は、シーケンサ向けのステート・マシンを備えています。それにより、内部に格納されたビームの状態を表すデータがインクリメントされます(図3)。RAMは最大64のビームの状態、FIFOは最大16のビームの状態に対応するデータを格納することができます。

これらの機能は、アンテナのビーム・ホッピングやラスタ・スキャニングを実現する上で役に立ちます。シーケンサを利用してRAMを活用する場合、ビームごとに64のビームの状態をプログラムすることができます。シーケンサを使用すれば、所望の順序でビームの状態のデータをロードすることが可能です。一方、FIFOを使用する場合、ビームの状態のデータをFIFOの順序でロードすることができます。

なお、内部メモリを使用する場合、ビームの更新は非常に高速に行われます。1つのVAPの応答時間は10ナノ秒未満、更新と更新の間の最小タイミング時間は50ナノ秒未満です。

ウィルキンソン型のパワー・スプリッタ/コンバイナ

先述したように、ADAR3000/ADAR3001のようなビームフォーミングICは高い集積度によって高度な機能を提供します。これらの製品を採用すれば、SWaPの面で大きなメリットが得られます。同様に、ビームフォーミングICの間に配置されるパワー・コンバイナ/スプリッタの設計も、SWaPに関するトレードオフに応じて最適化しなければなりません。特に、格子間隔が狭くなることによる影響には注意が必要です。つまり、基板上の小さなスペースに実装できるようにしなければならないということです。システムの性能と信号の完全性を維持する上では、デバイスの小型化とプリント基板のルーティングの最適化が鍵になります。

フェーズド・アレイで使われるパワー・コンバイナ/スプリッタはパッシブなデバイスです。この点が大きな特徴だと言えます。アクティブ・フェーズド・アレイでは、熱管理がエンジニアリング上の重要な課題になります。なぜなら、非常に小さなサイズ/フォーム・ファクタで、多くの電力を扱わなければならないからです。フェーズド・アレイの熱に関する要件が更に厳しくなることを防ぐために、パッシブなパワー・コンバイナ/スプリッタが使用されるということです。

パワー・コンバイナ/スプリッタについては、考慮すべき重要な性能がいくつかあります。例えば、帯域幅の範囲、ポートのマッチング、アイソレーション、寄生損失、電力の処理などです。マッチングの取れたポートを使用できれば対称性が維持されます。つまり、入力パワーがすべての出力ポートに均等に分割され、出力ポート間の位相差を最小限に抑えられます。また、入出力ポートにおいて明確に定義された特性インピーダンスを維持できます。

フェーズド・アレイ・システムでは、ウィルキンソン型のアーキテクチャを採用したパワー・コンバイナ/スプリッタが最も広く使われています。すべてのポートが十分にマッチングしている場合、ウィルキンソン電力分配器(ディバイダ)の損失は最小限に抑えられます(以下では、パワー・コンバイナ/スプリッタと電力分配器という言葉をほぼ同じ意味で使用することにします)。それに加え、出力ポートの間で高いアイソレーションが実現されます。更に、双方向の信号に対応することが可能です。一般に、ウィルキンソン型のパワー・コンバイナ/スプリッタは、マイクロストリップやストリップラインを使用してプリント基板に直接実装されます。アナログ・デバイセズは、ウィルキンソン型のパワー・コンバイナ/スプリッタとして「ADAR5000」や「ADAR5001」を提供しています。これらは、シリコンをベースとするモノリシック型の製品です。その主な目的は、従来のウィルキンソン型のパワー・コンバイナ/スプリッタが抱える課題を解消することにあります。これらの製品を採用すれば、プリント基板の面積を節約できます。また、ルーティングも容易になります。更に、信号の完全性を維持する上で非常に有利になります。従来のパワー・コンバイナ/スプリッタを使用する場合と比べてSWaPを全般的に改善することができます。

ADAR5000は1:4のパワー・スプリッタです。このICは、マイクロ波の信号の分配が必要で、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されました。過剰挿入損失は、17GHz~32GHzにおいて-1.5dB~-2.5dBです。4つの出力については、位相と振幅の両面からマッチングが図られています。そのため、同ICはチャンネル間の時間スキューを小さく抑える必要がある信号分配のアプリケーションに最適です。また、コンバイナとして使用することもできます。パッケージは、外形寸法がわずか2.5mm×2.5mm×0.5mmの小型WLCSPです。そのため、素子間のピッチを狭くする必要のあるプレーナ・フェーズド・アレイ・アンテナにも非常に適しています。一方、ADAR5001は1:2のパワー・スプリッタです。パッケージとしては1.5mm×1.5mm×0.5mmのWLCSPを採用しています。

多くの場合、従来のウィルキンソン電力分配器はマイクロストリップを使用してプリント基板に実装されます。それに比べて、ADAR5000/ADAR5001を採用すれば基板の面積とコストを大幅に節約できます。このメリットは、特にKaバンドを使用する場合に顕著になります。例えば、31GHzの周波数を使用するフェーズド・アレイの場合、グレーティング・ローブを防ぐために格子間隔を5mm未満にする必要があります。ビームフォーミングICとパワー・コンバイナ/スプリッタは、最適化されたレイアウト構造においてこの格子間隔を共有する必要があります。ここで、Kaバンドに対応し、航空機に搭載される衛星通信端末を例にとります。そのフェーズド・アレイ・システム全体のフォーム・ファクタは平面(2次元)であったとしましょう。その場合、パッチ・アンテナはプリント基板の片面に配置され、ビームフォーミングICとウィルキンソン電力分配器は反対の面に配置されます。平面の設計が求められるアプリケーションでADAR5000を使用する場合、図4のような基板レイアウトを実現できます。この例では、1:4のスプリッタであるADAR5000とKaバンドに対応するビームフォーミングICを対象としてルーティングを行っています。このレイアウトは最適化された効率的なものであり、高周波に対応する配線パターンが表面層に局在しています。また、配線パターンがマッチングした状態で直接接続されています。更に、ADAR5000からビームフォーミングICまでのパスが最短に抑えられています。高周波に対応する配線パターンは、プリント基板の表面層に分離する形で設計することでインピーダンスをより適切に制御できます。また、寄生損失を最小限に抑えることが可能になります。

上述したとおり、従来のウィルキンソン電力分配器はプリント基板上でマイクロストリップを使用して実装されていました。ADAR5000/ADAR5001を採用すれば、その種の設計を一新できます。Kaバンドを対象としてマイクロストリップを用いた設計を行う場合、基板の面積がかなり大きくなります。図5に、Rogers製の基板上でマイクロストリップを使用し、K/Kaバンドに対応する1:2の改良型ウィルキンソン電力分配器を実装する場合のレイアウトの例を示しました3。一方、図6はADAR5001に必要なフットプリントを示したものです。これを見れば、マイクロストリップによる設計と比べて基板上の実装面積が大幅に小さくなることがわかります。先述したように、1:2の製品であるADAR5001は1.5mm×1.5mmのパッケージを採用しています。1:4の製品であるADAR5000の場合、パッケージのサイズは2.5mm×2.5mmです。これらのフォーム・ファクタであれば、31GHzまでのKaバンドの格子間隔内に収まります。

また、ウィルキンソン電力分配器の性能はポートのマッチングによって大きく左右されます。ポートのマッチングは、プリント基板の製造プロセスで決まる公差と同程度までにしかなりません。それに対し、シリコン(IC)の公差はより小さいので、より小さな形状を実現することができます。

遅延時間の制御

フェーズド・アレイでコーポレート・フィード・ネットワークを利用すれば、システム設計を改善することができます。また、システム設計がより容易になります。「ADAR4002」は、単一チャンネルの実遅延時間ユニット(TDU:True-time Delay Unit)です。また、DSAとしての機能も備えています。その特徴は、低消費電力、広帯域幅、双方向、小型パッケージといった点にあります。このICを採用すれば、広い範囲にわたって遅延時間を設定したり、振幅を制御したりすることができます。つまり、設計の全体にわたり、ミスマッチに起因する遅延に対応してわずかな調整を加えることが可能です。加えて、帯域幅をカバーする上で遅延が問題になる実時間遅延方式のフェーズド・アレイに対し、必要な遅延補償を追加することができます。

ADAR4002は、500MHz~19GHzの周波数に対応します。両RFポートの入力インピーダンスは50Ωです。同ICのTDU機能を使用すれば、2種類の範囲(範囲0と範囲1)を対象として7ビットの分解能で遅延時間をプログラムすることが可能です。範囲0は、最大遅延が508ピコ秒、分解能が4ピコ秒です。低い周波数を使用する場合には、360°の位相範囲を網羅するために、より大きな遅延時間を利用できる範囲0を選択するとよいでしょう。一方の範囲1は、最大遅延が254ピコ秒、分解能が2ピコ秒です。範囲1を使用する場合、範囲0を使用する場合よりも挿入損失を少なく抑えられます。また、ステップ・サイズをより細かく制御できるため、高い周波数での使用に適しています。DSA機能の分解能は6ビット、減衰範囲は0dB~31.5dB、ステップ・サイズは0.5dBです(図7)。

ADAR4002の特徴の1つは消費電力が少ないことです。なぜなら、中核となるビルディング・ブロックがパッシブであるからです。TDUとDSAはパッシブですが、デジタル回路は動作時に電力を消費します。同ICは、SPIまたはシフト・レジスタを介して高い柔軟性でデジタル制御できるように設計されています。そのシフト・レジスタを利用すれば、複数個の同ICをデイジー・チェーン接続することが可能です。また、同ICは、TDUとDSAの32の状態に対応するデータを格納するためのレジスタ・メモリを内蔵しています。このメモリと内蔵シーケンサを組み合わせることにより、UPDATEピンを介して高速かつ双方向のメモリの動作を実現できます。これらのデジタル機能については、使いやすいことと高速ビーム・ホッピングに有利であることが実証されています。1.2Vと1.0Vの両電源で消費電力は計1mWです。

ADAR4002は、パッケージとして2mm×3mmのLFCSPを採用しています。このような小型パッケージによって広い範囲で遅延時間を調整できることは、潜在的な用途を考えると極めて有用だと言えます。同ICは、配線パターンの長さや遅延の調整/補正を行うために、設計内に戦略的に配置することができます。非常に大型のフェーズド・アレイでは、プリント基板上で信号の配線パターンの長さを一致させることが非常に困難です。そのため、遅延時間の調整が必要になる場合があります。目標は、マッチングの対象となる配線のグループのパターン長を同じ値に調整することです。それにより、対象とするすべての信号がタイミングのミスマッチの許容範囲内で伝搬することが保証されます。従来、信号の配線パターンの同期を実現するためには次のような方法が使われてきました。すなわち、配線パターンにトロンボーン、鋸歯、アコーディオンといった形状の蛇行を加えるというものです。それにより、短い配線パターンに遅延が追加されます。しかし、特定の遅延時間を実現するためには、固有の蛇行パターンが必要になります。結果として、プリント基板の面積と設計時間の面でデメリットが生じます。Isolaの「Astra MT77」やRogersの「3003」といった誘電率が3.0の高周波向け基板材料の場合、508ピコ秒の遅延を実現するには、約3.5インチ(約8.9cm)のストリップラインまたは4インチ(約10.2cm)のマイクロストリップが必要になります。表1は、いくつかの基板材料の伝搬遅延についてまとめたものです(Sierra Circuitsのチームが収集したデータに基づいて作成した表を示しています)4。ADAR4002を採用すれば、2mm×3mmの小型パッケージによって様々な値の遅延を実現できます。それと比べると、表1に示した実装面積はかなり大きいことがわかります。

| 材料 | Er | Ereff | V マイクロストリップ〔インチ/ナノ秒〕 |

V ストリップライン〔インチ/ナノ秒〕 |

tpd マイクロストリップ〔ピコ秒/インチ〕 |

tpd ストリップライン〔ピコ秒/インチ〕 |

| 真空 または 空気 | 1 | 1 | 11.8 | 11.8 | 85 | |

| Isola 370HR | 4.0 | 2.92 | 6.90 | 5.9 | 145 | 170 |

| Isola I-Speed | 3.64 | 2.69 | 7.20 | 6.18 | 139 | 162 |

| Isola I-Meta | 3.45 | 2.57 | 7.36 | 6.35 | 136 | 158 |

| IsolaのAstraMT77/Tachyon100G またはRogersの3003 | 3.0 | 2.28 | 7.8 | 6.8 | 128 | 147 |

| Rogersの4000シリーズ | 3.55~3.66 | 2.63~2.7 | 約7.20 | 約6.20 | 約139 | 約161 |

まとめ

従来、衛星のペイロードで使用されるフェーズド・アレイ・アンテナは、ディスクリート構成のアプローチで設計されていました。しかし、その手法はサイズ、重量、消費電力の面で最適なものだとは言えません。サイズの大きいGEO衛星の場合、打ち上げ機によって運搬できるのは1機だけです。それに対し、昨今のLEOコンステレーションでは、1機の打ち上げ機によって非常に多くの衛星を運搬できるようにすることが求められます。その結果、衛星のサイズと重量を低減することが極めて重要な要件になりました。また、データ・スループットの向上に対するニーズを受けて、衛星通信ではKuバンドより更に高いK/Kaバンド以上の周波数帯が使用されるようになっています。それに伴い、より小型のアンテナ・アレイが求められるようになりました。シリコン・ベースのICの進化により、より高い集積度、より高度な機能を実現しつつ、DC消費電力を削減できるようになりました。そのようなICを採用することにより、アンテナの小型化、薄型化、軽量化を図ることができます。また、Kuバンド以上の周波数に対応しつつ、衛星のSWaPの課題に対処することが可能になります。

参考資料

1 Yongguan Zhang、Dante De Lucia、Bo Ryu、Son K. Dao「Satellite Communications in the Global Internet: Issues,Pitfalls, and Potential(グローバルなインターネットにおける衛星通信 - その問題点、落とし穴、可能性)」Hughes Research Laboratories、 2016年1月

2 Inmarsat Global Xpress Coverage Map(InmarsatのGlobal Xpressによるカバレッジ)

3 Dimitrios Antsos、Robert Crist、L. Sukamto「A Novel Wilkinson Power Divider with Predictable Performance at K and Ka-band(K/Kaバンドにおいて予想可能な性能を達成する新たなウィルキンソン電力分配器)」IEEE MTT-S Digest、1994年

4 Mohamed Faheemuddin「What Is Signal Propagation Delay in a PCB?(プリント基板における信号の伝搬遅延とは何か?)」Sierra Circuits、2023年10月