Eバンドの無線リンクにより、5Gネットワーク向けバックホールの大容量化を実現する【Part 1】

Read other articles in this series.

はじめに

本稿では、5G(第5世代移動通信システム)対応のネットワークで使われるバックホール技術について解説します。特に注目するのはEバンドの無線リンクです。それにより、5Gネットワークの継続的なグローバル展開がどのように実現されるのかを明らかにします。また、Eバンドの無線リンクを採用するシステムで求められる技術的な要件についての分析を行います。更に、その結果を物理的な無線設計にマッピングすると共に、ミリ波対応のシグナル・チェーンに関する知見を提供します。

5Gネットワークのトポロジ

現在、5Gに対応するネットワークが広く導入されつつあります。その基盤には、4G LTE(Long Term Evolution)技術の成功があります。図1は、5Gネットワークのトポロジの概要を表したものです。これを見れば、無線アクセスからバックホールまでのネットワークの概要をご理解いただけるでしょう。このトポロジは、コア・ネットワーク(CN:Core Network)への接続に関する4つのシナリオに対応しています。

5Gに対応する携帯電話端末やワイヤレス・インターネット端末などは、UE(User Equipment)と呼ばれます。それらUEは、NG-RAN(Next Generation Radio Access Network:次世代無線アクセス・ネットワーク)の基地局(gNodeB/gNB)に接続することによってネットワークへのアクセスを実現します。図1において、gNodeBは、マクロセル、スモールセル、ミリ波を使用する5G(以下、5G mmW)のアクセス・ポイント、リピータとして表されています。マクロセルとスモールセルは、周波数範囲(FR:Frequency Range)として410MHz~7.125GHz(FR1)をカバーします。一方、5G mmWのカバー範囲は24.25GHz~52.6GHz(FR2)です。マクロセルは半径の大きい領域をカバーします。それに対し、スモールセルは半径の小さい領域しかカバーしません。ただ、スモールセルは展開が容易です。実際、マクロセルと比べると、より多くのスモールセルが配備されています。スモールセルは、主に密集地域のトラフィックを処理するために使用されます。それにより、マクロセルの数を増やすことなく、より効率的な方法でネットワークの容量とカバー範囲を増大させることが可能になります。一方、5G mmWは最新世代の技術です。これを利用すれば、容量を増大させることができます。その結果、スポーツ・イベントなどの現場で、ファンがモバイル・デバイスを使用してリプレイを視聴するといったことが可能になります。つまり、ネットワーク容量に対応する需要は増大するものの、新たなユーザ体験を提供できるようになるということです。FR1とFR2に対応して動作するNG-RAN機器には、更に多くのバリエーションがあります。その例としては、Massive MIMO(Multi Input Multi Output)、マクロセル、フェムトセル、ピコセルなどが挙げられます。

バックホール(あるいはモバイル・バックホール)という用語は、CNと無線アクセス・ネットワーク(5GのgNodeB)を接続するトランスポート・ネットワークのことを指しています。セル・サイトの高密度化が進めば、CNに対する大容量のリンクが必要になります。そのため、モバイル/固定のワイヤレス・バックホールが重要になることは明らかです。「Ericsson Microwave Outlook Report: October 2022(Ericssonによるマイクロ波に関する展望:2022年10月)」によれば、2025年までに、都市部のセル・サイトには1サイトあたり5Gbps~20Gbpsのバックホール容量が必要になる見込みです。図1には、マイクロ波を使用するワイヤレス・バックホールとEバンド(ミリ波)を使用するワイヤレス・バックホールの両方が描かれています。Eバンドを使用する無線リンクは、マイクロ波を使用する無線リンクとコロケートすることができます。また、より広いデータ帯域幅を実現するためにマイクロ波を使用する無線リンクを、Eバンドを使用する無線リンクで置き換えることも可能です。5Gを活用すれば、新たなビジネス・チャンスが生まれます。その一方で、モバイル通信事業者にとっては大きなプレッシャーがかかっています。なぜなら、容量が大きく、遅延が小さく、信頼性が高く、拡張性に優れ、コストが適正なバックホールのリンクを都市部や地方に迅速に提供しなければならないからです。

バックホール、ミッドホール、フロントホールの違い

5GのRAN( 無 線アクセスネットワーク)において、BBU(Baseband Unit)の機能はDU(Distributed Unit)とCU(Centralized Unit)に分割されます。事業者がこれらをどのように配置するのかは、いくつかの要因によって決まります。例えば、利用可能なフロントホールのインターフェース、リンクの伝送技術といった要因です。あるいは、遅延を考慮した上でどの程度の処理をエッジで行うのが最適なのか、より集中型にするのが最適化なのかといった検討を経て決定されます。図2は、RANのアーキテクチャがどのように進化してきたのかを表したものです。各ソリューションにおいて中核となるのがバックホールです。以下、主要なブロックについて説明します。

- セル・サイト RAN:これは旧来型の構成であり、セル・サイトに RU(Radio Unit)と BBU の機能を配置します。CN には個々のバックホールのリンクによって接続します。

- 集中型 RAN:低レベルの分割とも呼ばれる形態です。このモデルでは、ネットワークの一部をエッジ・サイトに集中させます。そうすることで仮想化(vBBU)のメリットが得られます。エッジ・サイトに、処理を実行する機能を持たせることで、セル・サイトには物理層しか存在しなくなります。そのため、セル・サイトの複雑さが軽減されます。但し、RU と集中型 BBU の間で大量のデータをやり取りしなければならないので、フロントホールのリンクが必要になります。

- 分割型 RAN:高レベルの分割と呼ばれることもある形態です。この場合、RU と DU をセル・サイトにコロケートさせることもできますし、個別に配置することも可能です。また、vBBUのメリットが確実に得られ、コスト効率も必ず向上します。CN は、離れた位置にあるエッジ・サイトに配置されることになります。

- RU と DU はセル・サイトにコロケートし、CN はエッジ・サイトに配置します。従って、リモートの CN(エッジ・サイト)を RU と DU(セル・サイト)に接続するためのミッドホールのリンクが必要になります。

- RU、DU、CN は個別に配置します。

集中型RANと分割型RANでは、異なるベンダが提供するハードウェアとソフトウェアを使用して実装を行うことができます。そのため、ネットワークの配備に関わるコスト効率が向上します。各ベンダのソリューションを組み合わせて効率を高めるためには、機器(RU、DU、CU)の間で相互運用性が確立されていなければなりません。この問題を解決するために設立されたのがO-RAN(Open RAN) Allianceです。従来は、機器のプロバイダがインターフェースを独自に定義していました。そのため、異なるベンダが提供する機器の間で相互運用性を確保することが困難でした。

興味深いのは、事業者が集中型RANと分割型RANの配備を進めるに連れて、フロントホールとミッドホールのリンクが進化していったことです。光ファイバを利用できない、光ファイバではコストが高すぎる、光ファイバは短期間のうちに配備可能な実用的なソリューションではないといった場合には、Eバンドが非常に優れたソリューションになります。

4Gと5Gを比較すると、CNに注目すべき違いがあります。5G NRでは、専用ハードウェア上で動作し、通常は基地局またはセル・タワーの近くに配置される従来型のEPC(Evolved Packet Core)が分割されることになりました。それにより、個々の機能をCOTS(商用オフザシェルフ)のハードウェアで実行することが可能になりました。5GのCNについては、事実上、機能がエッジに移ったことになり、より分散化が進んでいます(図3)。CNの機能をエッジにコロケートできるようになったことから、より高速な通信が可能になりました。これは、ユーザにとって待ち時間が短くなるということを意味します。また、ネットワークのスライシングも可能になります。スライシングとは、個々のアプリケーションの要求に応じて仮想ネットワークを構築するというものです。例えば、あるスライスでは高速ブロードバンド通信を提供し、別のスライスではIoT(Internet of Things)向けにマシン間の接続機能を提供するといった具合です。加えて、このエッジ・クラウド・アーキテクチャでは、エッジ・コンピューティングの実現が可能になります。例えば、エッジの近くに小規模のデータ・センターを設置し、同じコンテンツのビデオ・ストリーミングをサポートするといったことが行えます。つまり、ネットワークによって、集中化された場所からデータをバックホールに伝送するのではありません。一般に、この5Gのアーキテクチャは、ネットワークへのアクセス、ハードウェア、機能、バックホールの設計方法に対して、高い効率と柔軟性を提供します。

現時点で利用可能なバックホールのソリューション

モバイル・ネットワーク事業者(MNO:Mobile Network Operator)にとっての選択肢の中で最も容量が大きいのは、光ファイバを使用するバックホールです。実際、現在使用されているスモールセルでは光ファイバがバックホール技術の主流となっています。スモールセルは、カバーエリアや容量を増大するために人口密度の高い都市部や屋内エリアに配備されます。多くの場合、そうした場所では光ファイバを利用することができます。光ファイバの容量は、最大1.6Tbpsです。これは[160の信号]×[1信号あたり10Gbps]という意味になります。上述したように、光ファイバはMNOにとって最も大容量の選択肢です。しかし、その導入には様々な課題が伴います。コスト、可用性、計画の許可(物流)、更には配備にかかる時間などが問題になります。GSMA(Global System for Mobile Communications Association)によると、ファイバの配備にかかるコストは1kmあたり約7万米ドル(約1000万円)です。設備に対する投資と配備までにかかる時間は、常に継続的な成長に対する障壁となります。マイクロ波/ミリ波のバックホールと光ファイバは補完的なソリューションであり、ネットワーク内で共存するものです。この点に注意してください。事業者にとって、ワイヤレス技術と光ファイバ技術は互いに代替となり得るバックホール技術です。バックホール向けのものとして最適なソリューションを考える際には、多くの要素について検討しなければなりません。例えば、配備までにかかる時間、連邦/州/市からの許可、通行権の取得、データの帯域幅に関する要件、地形、総所有コストなどです。

従来のマクロセルでは、マイクロ波を使用するバックホールとミリ波を使用するバックホールが主流になっていました。マクロセルの場合、それらがバックホールのリンクの約50%を占めています。

認可を得ているマイクロ波帯を対象とした技術では、非常に高い性能が得られます。また、配備が容易で、コストを比較的低く抑えられます(都市の街路を掘り返したり、溝を掘ったりする必要がありません)。6GHz~42GHzの周波数に対応しており、25kmまでをカバーする中長距離のリンクに非常に適しています。

ミリ波を使用するバックホールは、数年前から存在しています。実際に使用されるのは、Vバンド(57GHz~66GHz)またはEバンド(76GHz/86GHz)です。しかし、Vバンドの信号は酸素による吸収が大きく、60GHzで大きな減衰が生じます。また、この帯域の使用については、国/地域によって規制内容が異なります。この帯域の一部をバックホール用のものとして認可している国もあれば、免許なしでの使用が許されている国もあります。欧州と米国では、認可を得ることなく使用できます。その一方で、様々な構成に向けて、干渉の可能性を低減するための規則を導入しています。高い品質が求められるバックホール向けのものとしては、Vバンドは信頼性に欠けると言えるでしょう。Vバンドは、むしろ屋内/屋外で短距離をカバーする免許不要のソリューション(WiGig)としての活用が見込まれています。Vバンドとは異なり、Eバンドを使用すれば、より可用性が高いリンクを実現できます。帯域幅がより広く、障害の少ないソリューションを提供することが可能です。ただ、ネットワークでの利用を前提とした場合、これまでEバンドはあまり注目されていませんでした。それはなぜなのでしょうか。

4Gのネットワークでは、利用可能な帯域幅の容量の面からミリ波のバックホール技術が十分に活用されることはありませんでした。特定のシナリオでしか必要とされなかったため、ほとんどのワイヤレス・バックホールでは認可されたマイクロ波帯(6GHz~42GHz)が使われていました。ただ、この状況は5Gのネットワークの爆発的な普及と高密度化によって変化しつつあります。現在のバックホールには10Gbps以上の容量が求められるようになりました。

では、Eバンドを使用すると、主にどのようなメリットが得られるのでしょうか。また、Eバンドは光ファイバやマイクロ波に匹敵するものになるのでしょうか。Eバンドには、5GHzの帯域が2種類存在します。71GHz~76GHzと81GHz~86GHzの2つです。これらの帯域は、幅が250MHzの複数のチャンネルに細分化されます。このような周波数割り当てにより、1つのメリットが得られます。それは、時分割複信または周波数分割複信のリンクに使用できるというものです。認可されているEバンドでは、ポイントtoポイントのリンクによって伝送可能なデータの最大容量が60Gbpsを超えます1。そのため、容量も問題にはなりません。また、Eバンドは、ポイントtoマルチポイントのシステムで使用できる可能性もあります。そうすると、バックホールの利用可能なデータ帯域幅を更に広げられます。従来のマイクロ波を使用した無線リンクでは、周波数の面で可用性を得るためにリンクの容量が約2.4Gbpsに制限されていました。それに比べて、Eバンドを使用すればチャンネル容量が大幅に増大します。加えて、Eバンドを使用する場合、アンテナにおいて電磁エネルギーをしっかりと集中させたビームを生成できます(例えば1°の指向性)。そのため、高いゲイン(45dBi)を得たり、フォーム・ファクタが小さい(アンテナ径が30cm)無線用の筐体を採用したりすることが可能になります。結果として、ビルやタワーへの分散配備が容易になります。更に、Eバンドのリンクでは、さほど多くないRF送信電力によって最長3kmの距離が一般的にサポートされます2。表1は、最も一般的なバックホール技術を比較したものです。

| データ・スループット | 導入コスト | 配備にかかる時間 | リンクの距離 | |

| 光ファイバ | 1.6 Tbps | 7万米ドル/km | 数四半期~数年 | 1000 km |

| Eバンド(71GHz~86GHz) | 60 Gbps | 3000米ドル/km | 数週間~数ヵ月 | 3 km |

| マイクロ波(5GHz~44GHz) | 2.4 Gbps | 1000米ドル/km | 数週間~数ヵ月 | 25 km |

従来は、銅線を使用し、T1/E1プロトコルをベースとする通信が利用されていました。この手法を拡張したとしても、5Gはもとより、4Gに必要な帯域幅も提供することはできないでしょう。それでも、銅線を使用した通信は、屋内のスモールセルや公共施設では選択肢の1つになり得ます。とはいえ、現実として、事業者はこの技術から離れつつあります。衛星通信は、光ファイバやマイクロ波/ミリ波と比べると広く使用されてはいません。衛星通信では、実現可能なデータ・レートが限られます。それに加え、非常に高度の高い静止衛星を使用する場合、遅延が問題になるからです。ただ、低軌道(LEO:Low Earth Orbit)の衛星であれば、遅延の問題は軽減されます。そのため、LEOを使用した通信の利用は増えていく可能性があります。とはいえ、これについてはまだ明確なことは言えません。ただ、衛星通信には重要な長所があります。それは、代替手段を利用できない地方に対して、ネットワーク接続を提供できるというものです。Wi-Fiは、ごくわずかな新興市場を除けば、バックホールでよく利用される技術ではありません。この周波数帯は免許が不要ですが、ワイヤレス・アクセス・ポイント数の増加による干渉と、通信距離の制限が問題になります。

Eバンドの無線リンクで使われるデータの伝送方法

Eバンドを使用する無線リンクでは、既存のデジタル変調技術を用いた符号化が行われます。使用される変調技術は、BPSK(Binary Phase Shift Keying)から1024 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)まで様々です。リンクにおける通信距離を制限する要素としては、以下に挙げるようなものがあります。

- 悪天候:雨や霧、みぞれ、雪は、予測できない形で信号を減衰させます。そのため、レシーバーに現れる信号のレベルが下がり、S/N 比(Signal to Noise Ratio)が低下します。降雨に伴う減衰が生じる場合、E バンドの無線リンクで適応変調を利用するという対処法があります。これは、リンクにおいて複雑さの少ない変調方式に移行することによってデータの消失を防ぐというものです。その期間は容量が減ることになりますが、リンクの接続は維持されるので可用性の高いデータ・リンクを実現できます。例えば、アナログ・デバイセズが提供する SiP(System in Package)ソリューションを採用すると、1 時間あたりの最大降雨量が 100mm の場合でも、1km のリンクで 99.999% の可用性を実現することができます。

- ベースバンドの容量:E バンドの周波数帯を使用する場合、BBU がデータ・スループット上のボトルネックになります。一般的な BBU が対応できるデータ・スループットは 10Gbps程度ですが、E バンドで利用可能な帯域は 60Gbps を超えるデータ・スループットをサポートします。アナログ・デバイセズが提供する E バンド対応の SiP であれば、最大で 1024 QAM の変調次数に対応できます。

- LO の位相ノイズ:変調次数は、位相ノイズによって制限される可能性があります。LO(Local Oscillator)のジッタは、アップコンバート/ダウンコンバートの対象となる信号に重畳するノイズです。そのため、S/N 比が低下する原因になります。アナログ・デバイセズは、広帯域に対応する優れた外部信号源としてフェーズ・ロック・ループ(PLL)製品や電圧制御発振器(VCO)製品を提供しています。また、E バンドに対応するオンチップの LO パス・マルチプライヤやアンプ回路なども用意しています。

表2は、Eバンドで使われる各種の変調方式において、期待されるビット効率とS/N比についてまとめたものです。

| 変調方式 | ビット効率 3〔ビット/Hz/秒〕 | S/N比〔dB〕(BER < 10-8) |

| BPSK | 0.8 | 12 |

| QPSK | 1.6 | 15 |

| 16 QAM | 3.2 | 21.9 |

| 64 QAM | 4.7 | 28.1 |

| 256 QAM | 6.3 | 34.1 |

| 1024 QAM | 7.9 | 40.1 |

Eバンドの無線設計はマイクロ波の無線設計よりも難しいのか?

Eバンドの無線設計には、マイクロ波に対応するベースバンド・カードの既存の要素を数多く流用できます。この点は注目に値します。例えば、モデム用のコア、プロセッサ、メモリ・モジュール、クロック・リカバリ/生成回路、IEEE 1588に対応する同期回路、低い周波数を扱うアナログ・フロント・エンドなどです。このことから、マイクロ波をターゲットとしてきた無線機器ベンダがEバンドの領域に移行するのは比較的容易だと言えます。ここで、図4をご覧ください。この中で、Eバンドからマイクロ波に移行するためには新設計が必要なブロックがあります。それは、フロント・エンド・モジュール、ダイプレクサ、アンテナです。

ミリ波に対応するための設計は、より低い無線周波数やマイクロ波を使用する場合と比べて複雑さが増します。そのため、76GHz/86GHzに対応するための設計は難しく感じられるはずです。ただ、図4の青色のブロックは、アナログ・デバイセズが提供するEバンド対応のSiP製品がサポートしています。WG(Wave Guide:導波路)もその一部として内蔵しているので、アンテナまでに生じる無線周波数の損失を可能な限り抑えつつ、より高い周波数への移行を果たすことができます。また、アナログ・デバイセズのSiP製品を採用すれば、ダイ、ボンディング、エポキシに関連する組み立て工程が排除されます。そのSiP製品は、標準的なピック&プレース方式の組立装置で実装することが可能です。つまり、Eバンドに対応する無線部の組み立てが、マイクロ波に対応する無線部の組み立てと同じようなものになるということです。

Eバンドのリンク・バジェットには、1kmで131dBという自由空間損失4と、降雨による減衰(99.99%の可用性の場合17dB/km、99.999%の可用性の場合31dB/km)5が原因で課題が生じる可能性があります。5Gのネットワークを運用する事業者が定めたバックホールについての要件を満たすためには、ゲイン、送信電力、ノイズ指数、IP3(3rd Order Intercept Point)といった設計上の要件について慎重に検討しなければなりません。

アナログ・デバイセズは、マイクロ波/ミリ波のバックホールに関する数多く技術を蓄積してきました。その成果の1つが先述したEバンド対応のSiP製品です。これを採用すれば、設計と組み立てに関する多くの課題を解消できます。つまり、Eバンドに対応する無線システムの開発作業が大幅に簡素化されるということです。

Eバンドは、5Gのバックホールに適した有力な選択肢

本稿で説明したとおり、Eバンドの無線リンクはバックホールを実現する上での有力な選択肢です。特に、5Gネットワークの帯域幅を拡大できる点は注目に値します。また、Eバンドの無線リンクは光ファイバを補完する優れた技術でもあります。これを採用することにより、事業者はより柔軟な計画を立案し、集中型RANと分割型RANに向けたソリューションのバランスをとることができます。

アナログ・デバイセズは、ベースバンドの入力部または出力部と導波路の出力部または入力部を内蔵する表面実装型のSiP製品を開発しました。これを採用すれば、Eバンドに対応するフロント・エンドを設計する際に生じる多くの負担を軽減できます。このSiP製品は、Eバンドに対応するアナログ・デバイセズのパッケージ技術を活かしたソリューションです。このソリューションであれば、設計/開発においてダイの取り扱いに配慮する必要がなくなります。アナログ・デバイセズの目標は、このような製品の市場を形成することです。それに向けて、RF、マイクロ波、ミリ波を扱う設計コミュニティに対し、より入手しやすい形で技術を提供しています。本稿のPart 2では、Eバンドのリンク・バジェットについて更に詳しく説明します。また、アナログ・デバイセズが提供するEバンド対応のSiP製品ファミリについても技術的な観点から解説を加えます。

脚注

1 利用可能な帯域が10GHz、256 QAMの効率が6.3ビット/Hz/秒の場合。

2 送信電力が22dBm、アンテナ径が60cm、帯域幅が625MHz、変調方式がQPSK、1Gspsのリンク、可用性が99.99%の場合。

3 ビット効率とは、チャンネル帯域幅に対するデータ・スループットのことです。これには、チャンネルのガード・バンド、クロックの符号化、FEC(Forward Error Correction)の推定値が含まれます。実際のビット効率は、実装に応じて異なります。

4 FSL(Free Space Loss:自由空間損失) = 32.44 +20 × log(freq[MHz]) + 20 × log(distance[km])

5 降雨による減衰については、ITU-R P.838-3:Specific attenuation model for rain for use in prediction methods(予測手法を使用する場合の降雨による特定の減衰モデル)のゾーンK(欧州、北米の大部分、アジア)から引用。

著者について

この記事に関して

製品

71 GHz ~ 86 GHz、E バンド低ノイズ・アンプ

81 GHz ~ 86 GHz、E バンド可変ゲイン・アンプ

71 GHz ~ 76 GHz、E バンド可変ゲイン・アンプ

Eバンド・アップコンバータSiP、71GHz~76GHz

Eバンド・アップコンバータSiP、81GHz~86GHz

Eバンド低ノイズ・ダウンコンバータSiP、71 GHz〜76 GHz

Eバンド低ノイズ・ダウンコンバータSiP、81 GHz〜86 GHz

VCO内蔵マイクロウェーブ広帯域シンセサイザ

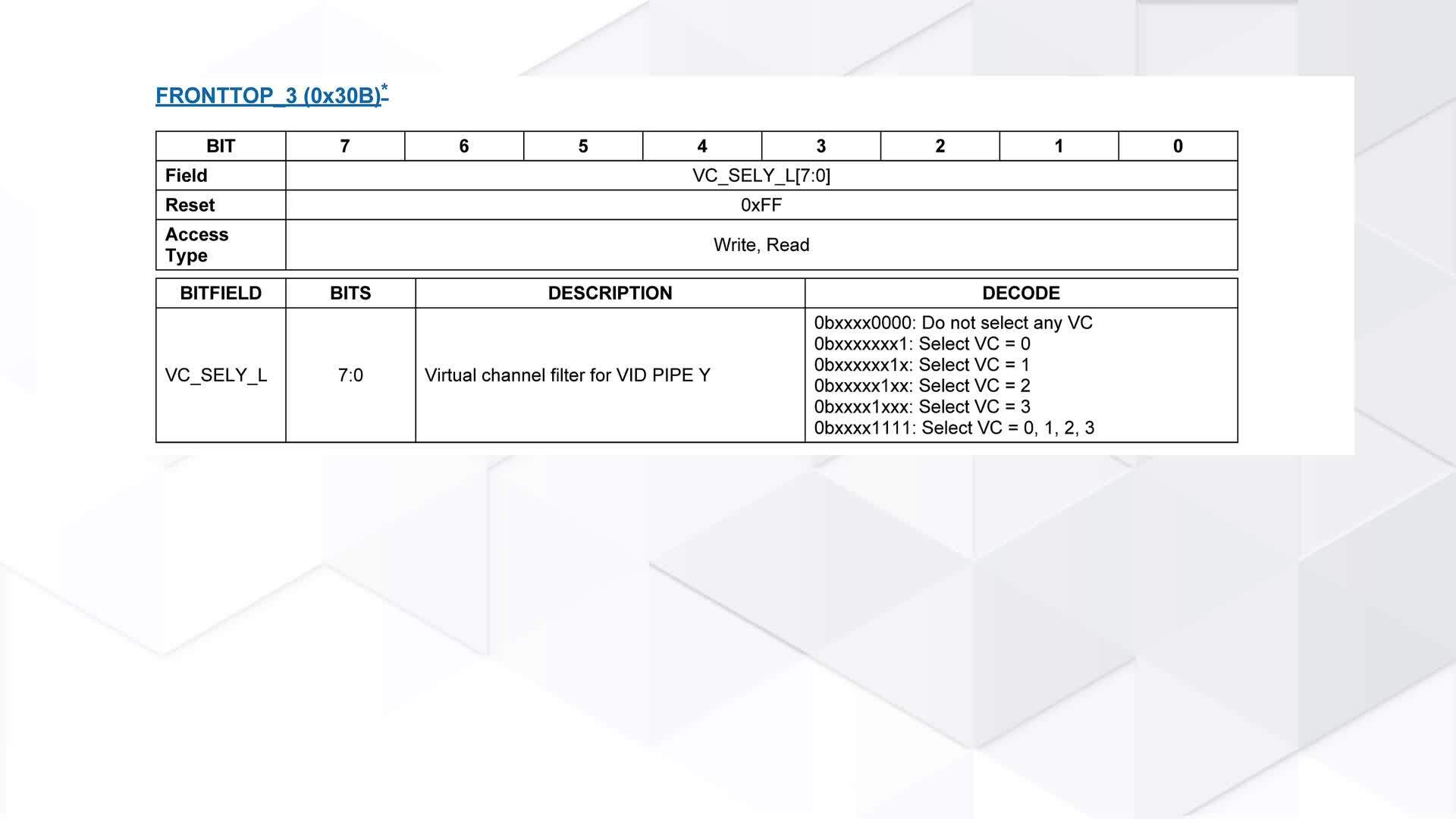

プログラマブル・フィルタ/VGA、デュアル、チャンネル間隔2GHzのマイクロ波無線用

出力コモンモードとDCオフセット制御を備えた低周波数~3GHzのデュアルVGA

71 GHz ~ 76 GHz、E バンド I/Q アップコンバータ

81 GHz ~ 86 GHz、E バンド I/Q アップコンバータ

71 GHz ~ 76 GHz、E バンド I/Q ダウンコンバータ

E バンド I/Q ダウンコンバータ、81 GHz ~ 86 GHz

パワー・ディテクタ付き 1 W の E バンド・パワー・アンプ、71 GHz ~ 76 GHz

パワー・ディテクタ付き 1 W の E バンド・パワー・アンプ、81 GHz ~ 86 GHz

パワー・ディテクタ付き E バンド・パワー・アンプ、71 GHz ~ 76 GHz

パワー・ディテクタ付き E バンド・パワー・アンプ、81 GHz ~ 86 GHz