AISG v3.0対応の物理層モデムIC、それによりシステム設計はどう変わるのか?

要約

2019年に、AISG(Antenna Interface Standards Group) v3.0規格が発表されました。それ以降、同規格に準拠したアンテナ線通信を利用する多くのアプリケーションが登場しました。AISG v2.0から同v3.0へのバージョンアップは、物理(PHY)層の動作にはほとんど影響を与えません。しかし、システムにおいては明らかに変更しなければならない点が1つ存在します。それは、セルラ・タワー(基地局)上のすべてのRF接続に対してpingの機能を提供するために、AISGに対応した通信機能が必要になるというものです。本稿では、AISG v3.0へのバージョンアップに伴って生じるハードウェア・レベルの変更点についてまとめます。その上で、4:1のマルチプレクサを備えるAISG v3.0対応のモデムICがもたらすメリットについて解説を加えます。具体的には、部品点数と開発コストの削減という面で、その種のモデムICがどのように貢献するのかを明らかにします。

はじめに

携帯電話の普及は現在も続いています。ここ10年間にわたるセルラ・ネットワークの拡充により、モバイル通信用のインフラを支える電子機器の重要性も急激に高まりました。帯域幅の拡大を求める声に対応するために、ネットワーク・プロバイダは、セルの密度を高めながら、サービス・エリアを継続的に拡張する必要に迫られています。このことから、インフラ用の電子機器は更に重要な要素になっていると言えます。

15年以上前に、多くのメーカーの参加を得て、セルラ式携帯電話に関連する機器の相互運用性を確保するための標準化活動が始まりました。その結果、アンテナ機材、アンプなどから成る基地局の構築方法にバリエーションが生まれました。その標準化の成果として2003年、2004年に策定されたのがAISG規格です1。その後も、同規格は市場の拡大に伴って進化を続けています。将来の通信システムにおける相互運用性を維持するために、現在も様々な機能についての検討が行われています。

AISG v2.0とPHY層のモデム

2009年には、AISGに対応するモデム(変調/復調器)がICとして提供されるようになりました。その結果、どこにでもあるRS-485のインターフェースに対応できるよう、AISGで使用される2.176MHzのOOK(On Off Keying)信号を変換することが可能な完全なソリューションを利用できるようになりました。そのOOK信号はAISGによって定義されたものであり、セルラ・システムで使用されるRFバンド対応のケーブルで伝送されます。このような仕様に対応するモデムICのソリューションが提供されるようになったことから、システムを非常にコンパクトに設計できるようになりました。実装スペース、ハードウェアに加え、消費電力も削減することが可能になったのです。モデムICが提供されるようになったということは、シンプルかつ実証済みで、工場での検査を経た小型パッケージの製品を利用できるようになったということを意味します。

AISG v3.0の登場

AISG v2.0の成功を受けて、2019年にアップグレード版として発表されたのがAISG v3.0です。AISG v3.0では、同v2.0の成功に基づき、新たな機能が追加されました。また、規格の策定にあたっては、プライマリとそれらが管理するアンテナ線デバイス(ALD:Antenna Line Device)を支える相互運用性が確保されました。

AISG v3.0には、デバイスの検出、接続用のマッピング、マルチプライマリ制御といった機能が盛り込まれました。システム設計者は、この新たな規格がより高いレベルの数多くの機能を実現するために役立つことを理解しています。また、AISG v3.0のPHY層の仕様は同v2.0から変更されませんでした2、3。つまり、AISG v2.0に対応するすべてのモデムは、同v3.0との完全な互換性を持ちます。

複数のAISGチャンネルへの対応

上述したように、AISG v2.0から同v3.0へのアップデートでは、システムのPHYにはほとんど影響は及びません。しかし、AISG v3.0では、接続されているすべてのRFチャンネルにおいてpingのパケットを送信/検出する機能が必要になります。このような要件が定められたことから、ケーブル接続におけるマッピングが容易になります。また、エンド・ユーザが複数のプライマリとセカンダリを識別することが可能になります。加えて、最初の組み立てやメンテナンスの最中に障害を検出するためのツールを実現できます。エンド・ユーザにとって、各チャンネルがAISGに準拠しているのは有意義なことです。一方、ハードウェア設計者にとっては大きな負担が生じることになります。以前は1つのRFチャンネルだけに設ければよかった通信機能を、すべてのRFチャンネルに搭載しなければならないからです。

AISG v2.0をベースとするアーキテクチャを同v3.0に準拠するよう直接変更しようとすると、2倍以上のモデムが必要になる可能性があります。図1(左)を例にとると、AISG v2.0では灰色で示した6個のモデムが必要でした。これを同v3.0に対応できるようにすると、同じ図に示したように、灰色のモデムに加え、赤色で示した9個のモデムが追加で必要になるといった具合です。つまり、この例では計15個のモデムが必要になります。

図1を見ると、プロバイダの異なる基地局の間で互換性を維持するために、アンテナのペアごとに2個のモデムが使用されていることがわかります。また、タワー・マウント・アンプ(TMA:Tower Mounted Amplifier)には7個または8個のモデムが必要です。それらのうち4個は、アンテナ・アレイ(上流)に接続されているポートで信号を受信します。残る4個は、下流のポートを使用して基地局にpingを送信します。基地局にもモデムが必要であり、そのうち1個は元のAISGチャンネル用のものを使用しています。追加の3個は、他のポートでTMAからのpingのパケットを受信するために必要になります。

15個あるいは16個以上ものモデムICが必要になるというのは、非常に効率が悪い状態だと言えます。この問題は、RFポート間でAISGの信号を共有するためにバイパス回路またはRFスイッチを使用することで軽減できます。AISG v2.0に対応するシステムの場合、AISGのコマンドを伝送するRFチャンネルが1つしかないのであれば、従来のバイパス回路が有効に機能しました。それにより、信号をケーブルの上流または下流に通過させつつ、そのタップ・オフ(分岐取り出し)を実現できたからです。但し、ポートを個別に識別する必要があることから、上流と下流の分岐点を分離しなければなりません。AISG v3.0に対応する設計において、そうした従来のバイパス・アーキテクチャを使用するのは非常に困難でした。

電子デバイスの数を過度に増やすことなく、複数のポートにわたってAISGに対応するアクセスを管理できるようにするにはどうすればよいのでしょうか。そのための究極の解決策は、一連のRFスイッチを使用することです。それらのスイッチまたは1対多のマルチプレクサを使用すれば、AISGの標準的な通信とpingの処理の間にシステムを再構成することができます。それだけでなく、選択したポートから、より数を少なく抑えた全モデムに対してOOK信号をルーティングすることが可能になります。

送信電力の送信機能

AISGに対応する旧来の設計では、トランスミッタのパワー・アンプ(PA)に出力レベルを調整するための固有の機能が必要でした。その機能は、図1のAISG v2.0のTMAの例で示したバイパス・チャンネルのような回路に対してパワー・スプリッタを適用する場合に役立ちました。また、信号の電力の調整機能は、RFフィルタや損失を伴う接続によって2.176MHzの帯域に過剰な減衰が生じる場合にも有用でした。初期のモデムでは、外付け抵抗の値を選択することによって、この調整機能を実現していました。それらの抵抗によりPAのバイアス点を設定し、モデムがAISGの信号の要件を満たすように調整していたのです(図2)。AISG v2.0に対応するモデムには、ある程度の柔軟性が組み込まれました。それでも、PAの出力電力は設計の段階で基本的に固定されていました。バイアス抵抗の値を変更することが、電力を調整するための唯一の手段だったのです。

トランスミッタの電力が低下するのと同様に、レシーバーの閾値も様々な減衰要因の影響を受ける可能性がありました。そうした要因としては、パワー・スプリッタ、インラインのフィルタ、RFチャンネルにおけるその他の要素などが挙げられます。PAの電力は調整可能でしたが、残念ながら、AISG v2.0に対応する初期のモデムにはオン/オフの閾値を調整する機能は用意されていませんでした。

省電力モード

消費電力の削減は、システム設計において常に重要な要件となります。電力バジェットが原因で、より重要な設計項目に対して制限がかかってしまうことも少なくありません。ALDのハードウェアには、より小さな占有面積により多くのチャンネルを収容する必要があります。そのため、特に制約が厳しくなります。重要性の低い回路にある程度の柔軟性を持たせることができれば、システム内のより重要なブロックに対してより多くの電力バジェットを割り当てることができます。AISGに対応するモデムは、その重要性の低い回路に分類されると言えます。

AISG v2.0に対応する初期のモデムICの中には、消費電力を削減するためのスタンバイ・モードを備えているものがありました。その機能は、送信回路をシャットダウンすることにより、わずかに消費電力を減らすというものでした。確かに、mAレベルの電流を削減できるだけでも有用であることに間違いはありません。しかし、より優れた設計を実現するにはそれだけでは不十分です。トランスミッタだけでなく、レシーバーやモデム全体として、使用していない部分はシャットダウンできるようになっているべきです。更に言えば、パワーダウン機能を追加すれば十分だということでもありません。モデムには、リファレンスの共有など、使用している他のモデムとのバランスを図るための十分な柔軟性が必要になります。

リファレンス発振器の共有

AISGに対応するあらゆるモデムには、2.176MHzのキャリアを生成するためのリファレンス信号が必要です。通常、その信号は8.704MHzの水晶振動子とIC化された発振回路によって供給されます。市場に提供されているあらゆるAISG対応のモデムは、システムにおいてプライマリ/セカンダリ(または、メイン/サブ)として使用できるようになっています。つまり、水晶振動子を共有することが可能なので、部品のコスト(BOM:Bill of Materials)を削減できます。

各ICは、SYNCOUTピンを介して信号をバッファすることで、下流のモデムのプライマリ水晶発振器(XO:Crystal Oscillator)として機能します。そのSYNCOUT信号はオープンドレイン出力です。したがって、適切な動作を得るためにはアナログ電源に接続された単純な外付けプルアップ抵抗が必要になります。SYNCOUT信号は、プライマリから下流に追加されたセカンダリのモデムに伝搬されます。下流のモデムの数には制限がありますが、このようにリファレンス発振器を共有できることにはメリットがあります。

ただ、この共有アーキテクチャを利用する設計には欠点が存在します。AISG v2.0に対応する従来のモデムを使用した場合、プライマリはセカンダリのモデムと同等の電力を消費します。そのため、部品点数を削減しているのにもかかわらず、電力バジェットは改善されません。

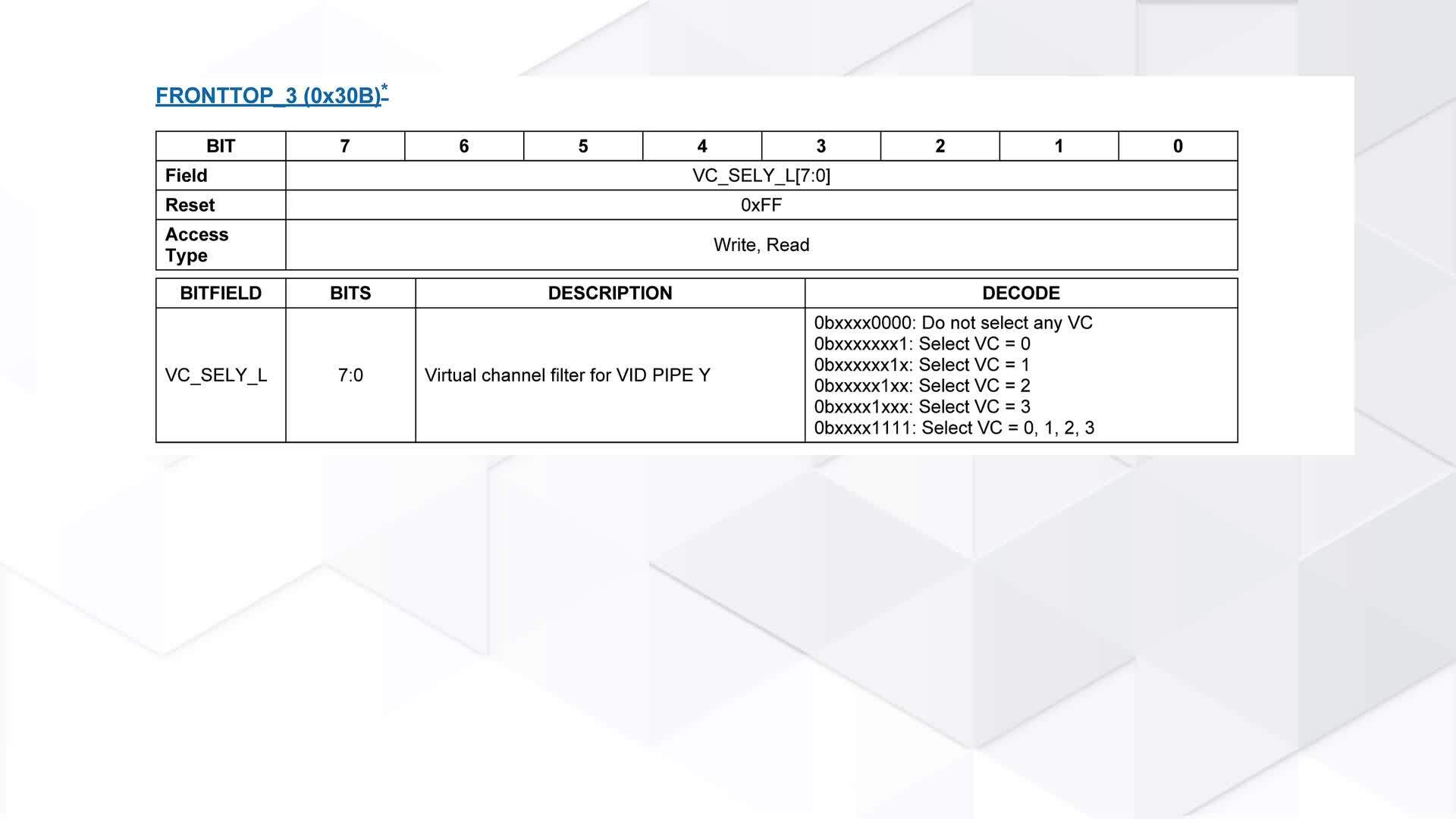

スペクトル放射

PHY層に関するAISGの規格には、もう1つの重要な要件があります。それは、モデムが備えるトランスミッタが満たすべきスペクトル純度です。AISG v3.0.0.3の10.3.11項「Modular Characteristics(モジュールの特性)」には、スペクトル性能についての規定があります。それを見ると、PAから放射される帯域外のスペクトルについて厳格に制限されていることがわかります。30MHzのニー周波数(knee frequency)については特に厳しい要件が定められています。この周波数において、高調波ノイズは-67dBm(絶対電力)を下回っていなければなりません。そのため、テストに使用する計測器の分解能帯域幅(RBW:Resolution Bandwidth)についても、高い性能が必要になります。PAの出力スペクトルは、全体の電力レベル(調整可能な送信電力)との間でバランスが取れていなければなりません。また、スペクトル・マスク(放射マスク)の制限値の範囲内に維持されている必要もあります。PAの電力を高めすぎると、スペクトル・マスクを外れてしまうでしょう。

AISG v2.0と同v3.0とでは、スペクトル・マスクに関する規定に変更はありません。そのため、AISG v2.0に対応するモデムICは同v3.0のスペクトル・マスクの規定にも適合します。但し、30MHzの変曲点においては1dBから約4dBまでの狭いマージンしか確保されません。そのため、PAの出力電力には上限がもたらされます。

AISG v3.0対応のシステムでv2.0対応のモデムを使用する

ここまでに触れたすべての機能は、AISG v2.0に対応する従来のモデムでも利用可能です。AISG v3.0でもPHY層には基本的に変更はないので、旧来のあらゆるモデムによってALDシステムの設計上のニーズを満たすことができます。ただ、既存のAISGソリューションを単純に複製するのは望ましくありません。そのようにすると、モデムによって基板上の実装スペースがより多く占有され、システムの複雑さに影響が及ぶことになります。加えて、モデムが電力バジェットにおける支配的な要因になる可能性もあります。更に、システムの性能はほとんど向上せず、機能のアップグレードも図れません。このような理由から、アナログ・デバイセズはAISG v3.0に対応する新たなモデムICを開発しました。

AISG v3.0に対応するモデムで利用できる機能

アナログ・デバイセズが最初に市場に投入したAISG v2.0対応のモデムには「MAX9947」などがありました。現在でも、このICは、AISGで定義された2.176MHzのOOK信号とRS-485の間のインターフェースとして完全に機能します。言い換えれば、AISG v3.0との完全な互換性を得ることができます。ただ、AISG v3.0で拡張された機能に対応したモデムICがあればより優れた設計を実現できます。

「MAX11947」は、AISG v3.0に準拠したモデムICです。つまり、旧来のモデムICと比べて豊富な機能を備えているだけでなく、性能も改善されています。そのため、これを採用すれば、新たなシステムで旧世代のモデムICを使用する場合に生じ得る多くの問題を解消することができます。同ICが備える重要な機能の1つは4:1のマルチプレクサです。これにより、1つのチップで4つのモデムに相当する機能を効率的に実行し、自動スキャンを簡単に行うことが可能になります。つまり、旧来のモデムを使用する場合とほぼ同じ実装面積で、最大4つのRFポートとやり取りすることができます。また、このマルチプレクサにより、BOMも削減されます。更に、RFスイッチのような追加の回路を個別にテストする必要性が大幅に軽減されます。

ここで再び図1をご覧ください。先述したとおり、AISG v2.0をベースとするシステムでは6個のモデムが必要です。それを直接的に同v3.0に対応させるには16個のモデムが必要でした。それに対し、図1(右)に示したように4:1のマルチプレクサを内蔵するMAX11947(紫色)を採用すれば、モデムの数は5個に削減されます。また、同ICは、マイクロコントローラやコードをベースとしない手段も提供します。つまり、ユーザはほとんど介入することなく、ポートをスキャンしてpingの信号を識別することができるということです。このポートを自動的にスキャンする機能は、ハードウェアのインターコネクトのマッピングとRFケーブル・システム内の障害の検出に役立ちます。しかも、他の方法と比べて少ない数のICによってプロセスを完了させられます。

モデム機能とマルチプレクサ機能の制御には、SPI(Serial Peripheral Interface)を利用できます。それだけでなく、従来は外付け部品によって管理していた機能を、SPIをベースとして統合することも可能です。例えば、PAの電力の制御に使用するバイアス回路用の部品(抵抗)は、デジタルで調整が可能な送信電力機能に取り込まれています。加えて、MAX11947は受信感度の閾値を調整する機能も備えています。送受どちらの調整機能も、バイパス・システムに伴う電力分割に関する問題や、インラインの減衰に関するその他の問題を解決する上で役に立ちます。送信出力を約-0.5dBmから約7.0dBmまで0.5dBステップで調整できるだけでなく、受信に関する比較レベルを独立に調整することも可能です。具体的には、キャリアの検出に使用する閾値を、約-15dBmから約-21.5dBmまで変化させることができます。送信電力のレベルと受信時の閾値は動作中に変更できるので、現場に設置した後でもシステムの性能を高められます。つまり、エンド・ユーザに対しても柔軟性を提供できるということです。

また、MAX11947は、通常動作モード、スタンバイ・モード、パワーダウン・モードといったモードを備えています。つまり、電力バジェットを改善するための多くのオプションが用意されています。例えば、スタンバイ・モードでは、AISG v2.0に対応する従来のモデムと同様にトランスミッタ回路がディスエーブルになります。それにより、通常動作モードと比較して消費電流を11mAほど削減できます。一方、パワーダウン・モードではトランスミッタとレシーバーの両方の回路がディスエーブルになります。このモードでは、通常動作モードと比べて消費電流を20mAほど抑えられます。なお、MAX11947も、下流のデバイス向けのプライマリ発振器として機能させることが可能です。そのためのSYNCOUT用のバッファもシャットダウンすると、通常動作モードと比べて消費電流を23mA以上削減できます。

前世代のモデムICと同様に、MAX11947はAISGの規格で定められたスペクトル・マスクの範囲内で機能します。同ICでは、30MHzにおいて、スペクトル・マスクに対して約15dBのマージンが得られます。そのため、トランスミッタの電力の調整をより柔軟に実施できます。

MAX11947は、シリアル・インターフェースに関連する独自の機能を備えています。それは、モデムのすべての信号を、SPIのレジスタ内でミラーリングできるというものです。つまり、モデムの信号とのインターフェースを確立するために、マイクロコントローラのGPIO(General Purpose Input/Output)、UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)といったポートのピンを必要としません。ミラーリングされたビットのデータを読み書きすることにより、レジスタを通じてインターフェースと制御の両方を実現できます。したがって、RFポートとマイクロコントローラの間のブリッジとしてモデムICを使用するというオプションが得られます。それにより、必要なリソースを最小限に抑えられます。

まとめ

MAX11947は、AISG v3.0対応のシステムを設計する際に生じるニーズを満たすために開発されました。同ICを採用すれば、設計に要する時間と部品のコストを削減することが可能になります。それ以外の多くのメリットや高い柔軟性も得られることから、モデムICの価値をより高める製品だと言えます。