状態監視用のスマート・センサー、将来の保守作業に向けて求められる要件とは?

システム全体の最適化を行うことと同様に、状態監視や診断の手法を改善することは、機械設備などのシステムを運用する上で最も重要な課題だと捉えられています。産業分野に限らず、何らかの機械が使われるあらゆる環境において、この課題の重要性は高まるばかりです。従来、機械の点検は計画に従って行われていました。この方法は、結果的に保守のタイミングが遅れ、製造が中断してしまう可能性があるという課題を抱えていました。一方、今日では、機械から取得したプロセス・データを使用して、残りの耐用期間を予測するということが行われるようになりました。温度、ノイズ、振動など、特に重要なパラメータを記録し、それを基に最適な動作条件を決定したり、保守が必要になる時期を判断したりしています。例えば、機械の部品が過度に摩耗することを回避し、故障の可能性やその原因を早い段階で検出することが可能になるということです。このような監視を行うことには、可用性や有効性の面で設備を大幅に最適化できる可能性が生まれるという明白なメリットがあります。例えばABB1は、そうした監視手法を導入して1年以内に、設備のダウンタイムを最大70%削減し、モータの耐用期間を最大30%延伸し、さらに消費電力は最大で10%削減することができるであろうと考えています。

上記のような監視/保守の手法は、予知保全(PM:Predictive Maintenance)と呼ばれています。その主要な要素に、状態基準保全(CBM:Condition Based Maintenance)があります。一般的には、タービン、ファン、ポンプ、モータなどの回転機械が対象になります。CBMを適用すれば、動作状態に関する情報がリアルタイムに記録されます。ただし、故障や摩耗の可能性に関する予測は行われません。そこは予知保全の範疇であり、そうした予測に対するニーズの高まりによって、予知保全の技術の進化が進みました。より高機能のセンサーが開発され、通信ネットワークや演算用のプラットフォームがより高性能になったことで、モデルを作成し、変化を検出し、耐用期間を詳細に算出できるようになったのです。

有用なモデルを作成するには、振動、温度、電流、磁場について解析を行わなければなりません。現在では、最新の有線/無線通信方式を利用して、工場全体あるいは企業全体の規模で設備の監視を実施できる状態にあります。クラウド・ベースのシステムにより解析の可能性は更に広がっており、保守を担当する技術者やオペレータは、機械の状態に関する情報であるデータに簡単な方法でアクセスできるようになりました。ここで注目したいのは、そうしたあらゆる解析の可能性の基盤になるものとして、ローカルに配置されたスマート・センサーや、機械をつなぐ通信インフラが必須であるということです。本稿では、そうしたセンサーの機能、それらに求められる要件、主要な特性などについて説明します。

機械のライフ・サイクルの表現

恐らく、状態監視に関する最も基本的な疑問は、保守が必要になるまでに、どれだけの期間、機械を稼働し続けることができるのかというものでしょう。

一般論として、保守は早めに行うに越したことはありません。ただ、ここでは、運用コストと保守コストを最適化したり、設備を最大限に有効活用したりすることを目指すケースを考えます。その場合、機械の性質をよく知る専門家の知識が必須となります。モータの解析を専門とする技術者の場合、その知識は主にベアリングや潤滑性に関するものになるでしょう。ただ、その領域では経験則があまり当てはまりません。したがって、そうした技術者も、実際のライフ・サイクル(図1)を基準として、正常な状態からのズレが見られれば、直ちに修理や交換が必要であると判断することになります。

図1. 機械のライフ・サイクル

購入した機械は、未使用の段階ではいわゆる保証期間内にあるはずです。ライフ・サイクルにおけるこの初期の段階で故障が発生するのは比較的まれです。全く可能性がないわけではありませんが、その場合は製造された時点で不備があったというケースがほとんどです。したがって、適切な訓練を受けた保守担当者がターゲットを絞って介入を始めるのは、それに続く定期点検からになります。この段階では、機械の状態に関わらず、定められた時期や、定められた運用時間の経過後に、定められた点検作業が実施されます。例えば、オイルの交換といった作業がその代表的な例です。次の定期点検までに故障が発生する可能性は、この段階でもまだかなり低いと言えます。機械の運用時間が長く続くに伴い、状態監視に関する必要性が高まります。この段階からは、故障が発生する可能性があるということが前提となります。図1に示した6つの数字は、それぞれ以下のような変化を表しています。①まずは、超音波の領域で変化が現れます。②続いて、振動レベルに変化が生じます。③潤滑性の解析や、④温度のわずかな上昇によって、実際に故障が生じる前に、その最初の兆候が検出されます。実際の故障は、⑤認識が可能なノイズや⑥熱の生成という形で表面化します。振動は、経年劣化の検出によく使われます。図2に、3つの全く同じ機械について、ライフ・サイクルを通した振動パターンを示しました。初期には、すべての機械が正常の範囲内にあります。しかし中期に入ると、負荷に応じて振動にばらつきが生じるようになります。ライフ・サイクルの末期になると、振動は指数的に増加し、危険な範囲に達します。危険な範囲に達した機械に対しては、早急に措置を施す必要があります。

図2. 時間の経過に伴って現れる振動の変化

振動の解析によるCBM

出力速度、ギヤ比、ベアリングの数などは、機械の振動パターン解析に最も大きな影響を及ぼすパラメータです。通常、ベアリングの特性を周波数軸で見た場合、高調波成分は現れません。それに対し、ギヤ・ボックスの場合、周波数領域においてシャフトの速度の倍数の位置に振動成分が現れます。タービュランスやキャビテーションについても、一般的に振動の検出が行われています。通常、それらは、ファンやポンプ内の空気、液体の流れに関連するので、ランダムな振動だと見なされる傾向があります。一般的には定常振動で、統計的な特性にばらつきはありません。しかし、周期定常振動が生じ、統計的な特性を示す場合もあります。その場合の振動は、各シリンダ内で1サイクルごとに燃焼が生じる内燃機関のように、機械によって生成され、周期的に変化します。

センサーの向きも重要です。主に線形の振動を1軸センサーで測定する場合、振動の方向に応じてセンサーを調整する必要があります。全方向の振動を記録できる複数軸センサーも存在しますが、その物理的性質から、1軸センサーの方がノイズが小さく、測定範囲が広く、帯域幅が広くなります。

振動センサーに求められる要件

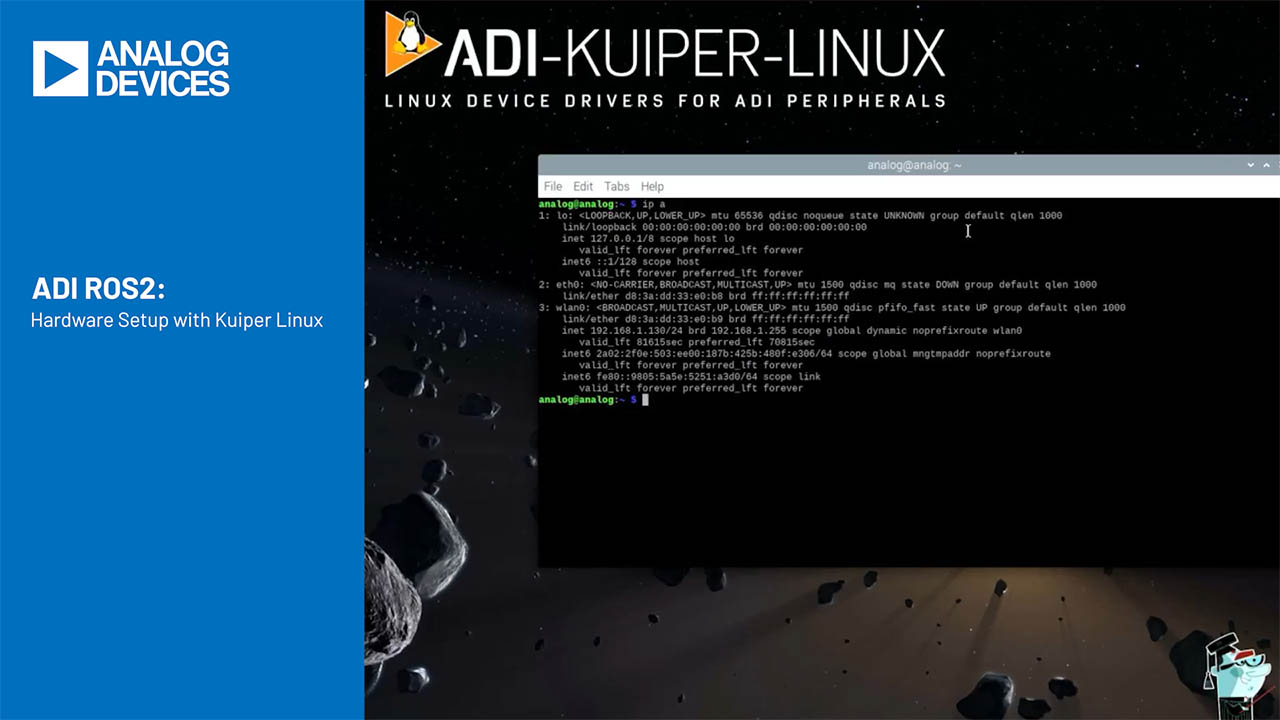

状態監視用の振動センサーを普及させるには、コストをさげること、もう1つは小型化を実現する必要があります。かつて、振動センサーとしては、主に圧電センサーが使われていました。しかし、現在ではMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)ベースの加速度センサーの普及が進んでいます。MEMS加速度センサーは分解能が高く、ドリフト特性と感度に優れ、S/N比が高く、DC範囲に近い非常に低周波の振動も検出できます。また、消費電力も少ないので、バッテリで駆動するワイヤレス・モニタリング・システムに最適です。圧電センサーに勝るもう1つの長所は、単一のパッケージにシステム全体を統合できることです。そうしたSiP(System in Package)ソリューションには、A/Dコンバータ(ADC)、組み込みファームウェアや特定用途向けの前処理機能を備えるマイクロコントローラ、通信プロトコル、汎用インターフェース、多様な保護機能などの重要な追加機能が統合されています。そのため、この種のソリューションを採用することで、よりスマートなシステムを構築できます。

保護機能を集積するのは重要なことです。センサーの素子に過度に大きな力が加わると、破損や破壊につながる恐れがあるからです。オーバーレンジの可能性が検出されたら、警告を発するか、内部のクロックを停止してジャイロスコープのセンサー素子を無効にすることで保護します。図3に、SiPソリューションの一例を示しました。

図3. MEMSベースのSiP(図の左側)

CBM分野においては、より厳しい要件が課せられるようになってきています。それと共に、センサーに対する要件もより厳しいものになりました。有用なCBMを実現するには、センサーの測定範囲(FSR:フルスケール・レンジ)は±50g以上でなければなりません。

以下の式のように、加速度は周波数の2乗に比例します。したがって、すぐに高い値に達してしまいます。

上式において、aは振動の加速度、fは周波数、dは振幅です。例えば、振動の周波数が1kHzで振幅が1μmの場合、加速度は39.5gにも達します。

ノイズについては、DC付近から50kHzくらいまでのできるだけ広い周波数範囲にわたって、非常に小さく抑えることが求められます。この要件を満たすことで、他のアーチファクトに加えて、非常に低い速度のベアリングのノイズも検出することが可能になります。しかし、振動センサーのメーカーは、まさにこの点で大きな課題を抱えています。特に、複数の軸に対応するセンサーでは対応に苦慮しています。ノイズが十分に小さく、複数の軸で2kHz以上の帯域幅を備えるセンサーを提供するメーカーは、数社しかありません。アナログ・デバイセズは、特にCBMに適した3軸センサー・ファミリとして「ADXL356」、「ADXL357」を開発しました。いずれも、優れたノイズ性能と温度に対する卓越した安定性を備えています。帯域幅は1.5kHzに限定されますが(共振周波数は5.5kHz)、風力タービンのような低速の装置の状態監視といった重要な測定に使用できます。

1軸センサーの製品ファミリ「ADXL100x」は、より広い帯域幅が必要な用途に適しています。帯域幅は最大24kHz(共振周波数は45kHz)、gレンジは最大±100gで、非常に優れたノイズ性能を備えることを特徴とします。帯域幅が広いことから、このファミリの製品を使えば、回転機械で生じる大半の故障(滑りベアリングの損傷、不平衡、擦れ、緩み、歯車の異常、ベアリングの摩耗、キャビテーション)を検出可能です。

CBMに適用可能な解析手法

CBMでは機械の状態の解析を行うわけですが、それには様々な手法を適用できます。一般的に使われるものとしては、時間領域における解析、周波数領域における解析、そして両者を組み合わせた解析が挙げられます。

1. 時間領域での解析

時間領域での振動解析では、振動の実効値(rms:2乗平均平方根)、ピークtoピーク値、振幅などを扱います(図4)。

図4. 振動の振幅、実効値、ピークtoピーク値

ピークtoピーク値は、モータのシャフトにおけるたわみの最大値に対応づけられます。それを基に最大負荷に関する何らかの結論を導き出すことができます。一方、振幅は、生じている振動の大きさを表します。これは異常な衝撃の検出に利用できます。ただし、振動の持続時間とエネルギー、つまりはその衝撃がどれだけの破壊力を持つのかということは判断できません。したがって、通常は、時間軸における振動の履歴情報と振幅値の両方が考慮される実効値が最も有用な値になります。モータの速度に対するすべてのパラメータの依存性を基に、rms値をベースとして統計的に定めた振動の閾値との相関関係を算出します。

このような解析は、システムに関する基本的な知識や、スペクトル解析を必要としません。したがって、非常に簡単に実施できます。

2. 周波数領域の解析

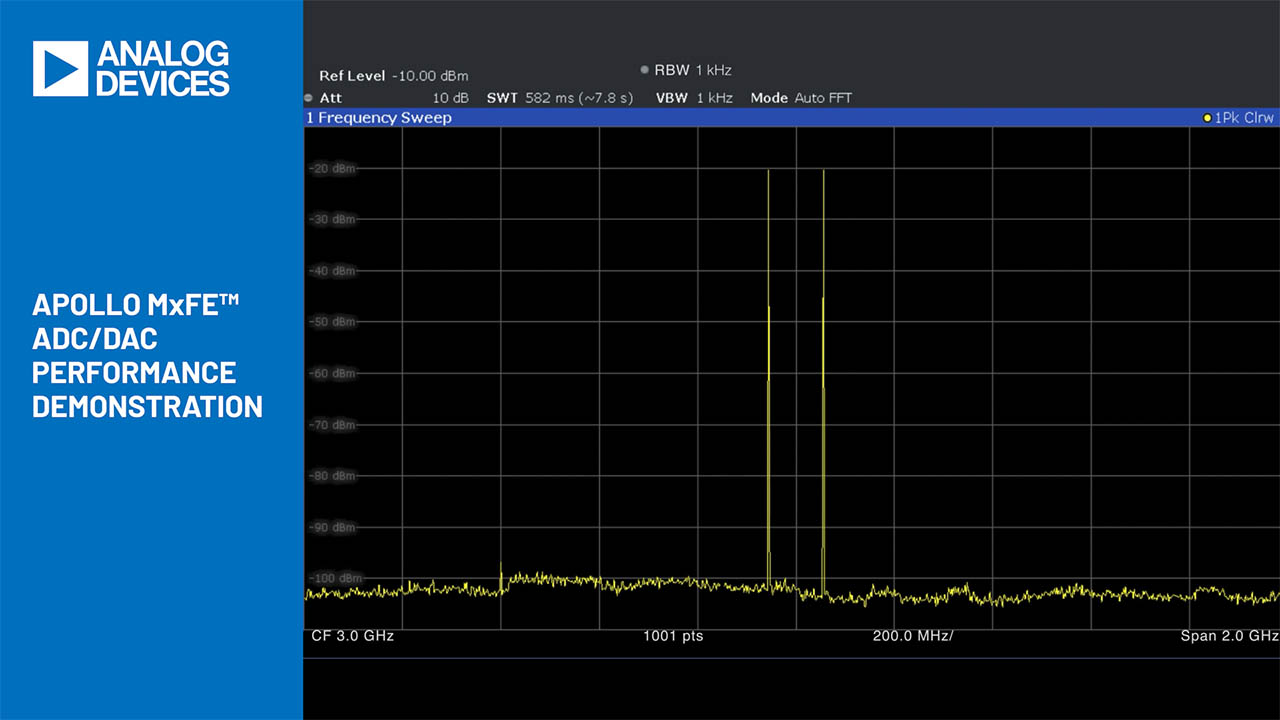

周波数領域の振動解析は、時間に応じて変化する振動の信号を、FFT(高速フーリエ変換)によって周波数成分に変換することで行います。それにより、周波数と振幅の関係を表す図5のようなスペクトル・グラフが得られます。ご覧のように、特定の周波数成分と、その高調波成分、側帯波成分のモニタリングが可能になります。

図5. 振動と周波数の関係を表すスペクトル・グラフ

FFTは、特にベアリングの損傷を検出するための振動解析に広く使用することができます。その際には、各種コンポーネントを各周波数成分に対応付けることが可能です。回転する部品と欠陥個所が接触すると、特定の故障に関連する繰り返しパルスが生じます。FFTを使えば、その優位周波数(Dominant Frequency)を除去することができます。ベアリングの損傷の種類(損傷個所は外側レース上か、内側レース上か、ボール・ベアリング内か)は、それぞれに周波数成分が異なることから区別できます。ただし、この解析には、ベアリング、モータ、システム全体に関する正確な情報が必要です。

また、FFTを実行する際には、時間軸上の離散的な振動データを繰り返し記録してマイクロプロセッサで処理することになります。時間領域の解析を行う場合よりも少し多くの演算能力が必要になりますが、損傷に関するより詳しい解析結果が得られます。

3. 時間領域の解析と周波数領域の解析の組み合わせ

時間領域の解析と周波数領域の解析を組み合わせれば、両方の手法のメリットを活かせる最も包括的な解析方法が得られます。時間領域の統計的な解析により、システムに生じる振動の強度の時間変化に関する情報に加え、それが許容範囲内にあるかどうかがわかります。また、周波数領域の解析では、基本周波数によって速度の監視が行えることに加え、高調波成分について注目することで、故障の症状を正確に特定することができます。

解析において特に重要なのは、基本周波数をトラッキングすることです。実効値などの統計的パラメータは、速度に応じて変化するからです。統計的パラメータが前回の測定値から大きく変化した場合、問題の誤検出を回避するために、基本周波数を確認しなければなりません。

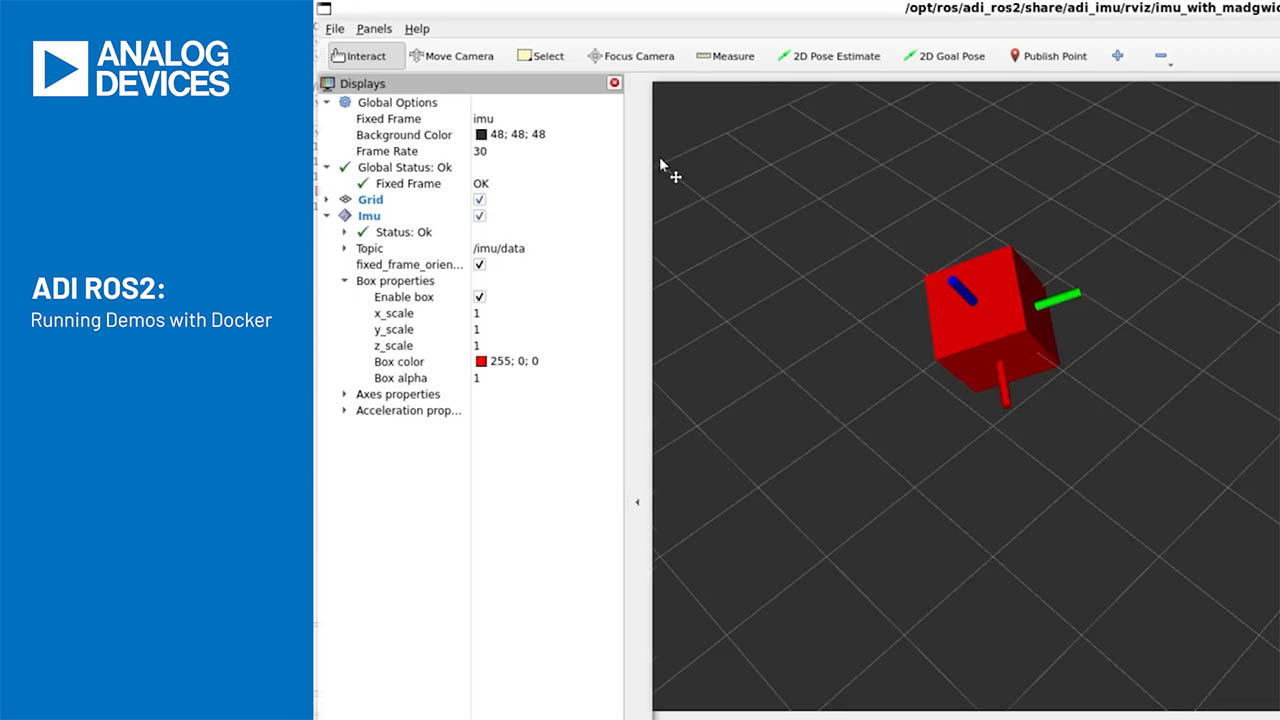

時間の変化に応じて生じる各測定値の変化は、3つの解析手法で共通です。システムを監視するには、まず健全な状態の情報を記録します。いわゆるフィンガープリントを生成するということです。そして、継続的に記録しているデータとフィンガープリントを比較します。極端な逸脱が見られる場合や、いずれかの項目が閾値を超えている場合には、何らかの措置が必要です。具体的には、図6に示すように、②警告や④アラームを発するといった措置が考えられます。逸脱の度合いによっては、保守担当者が早急に介入しなければならないケースもあります。

図6. FFT結果を基にした対処の例。特定の周波数成分が閾値を超えたらアラームや警告を発します。

磁場解析によるCBM

集積型の磁気センサーは急速な進化を遂げています。それに伴い、モータ周辺の浮遊磁場の測定も、回転機械の状態監視における有望な手法になりつつあります。その測定は非接触で行われます。つまり、機械とセンサーを直接接続する必要はありません。振動センサーと同様に、磁気センサーにも1軸に対応するものと複数軸に対応するものがあります。

故障を検出するには、軸方向(モータ軸と平行)と半径方向(モータのシャフトと垂直)の両方で、浮遊磁場を測定する必要があります。通常、半径方向の磁場は、ステータ・コアとモータ・ハウジングによって弱まります。また、エア・ギャップの磁束から大きな影響を受けます。軸方向の磁場は、かご型ローターとステータ末端の巻線を流れる電流によって生成されます。磁気センサーの位置と向きは、両方の磁場を測定する上で重要です。シャフトかモータ・ハウジングの近くの適切な位置を選択するべきです。加えて、磁場の強さは温度に直接依存するので、温度を同時に測定することが不可欠です。今日のほとんどの磁気センサーが温度センサーを搭載しているのはそのためです。センサーのキャリブレーションによって、温度ドリフトを補償することも忘れてはなりません。

振動を測定する場合と同じように、電気モータの磁場に基づく状態監視にもFFTが利用されます。ただし、モータの状態を評価する場合には、数Hz~120Hz程度の低い周波数で解析を行えば十分です。故障が発生すると、ほぼ低い周波数成分で占められたスペクトルの中に、ライン周波数がはっきりと現れます。

かご型ローターのローター・バーが破損した場合、解析においてはスリップ値も重要な役割を果たします。スリップ値は負荷に依存し、負荷がなければ理想的には0%となります。定格負荷における値は、正常な機械の場合には1~5%で、故障が生じるとその数値が増加します。したがって、CBMにおいては、負荷に対する依存性の影響をなくすために、同じ負荷条件の下でこの値を測定する必要があります。

予知保全の現状

状態監視の種類にかかわらず、最もインテリジェントな監視の概念を適用したとしても、予期せぬダウンタイム、故障、安全上のリスクが生じないことを100%保証することはできません。リスクが緩和されるだけです。しかし、予知保全の概念は、業界において非常に重要なものだと位置づけられており、具現化も進められています。製造設備について、将来にわたりサスティナブルな成功をもたらすための前提条件だと見なされていると言ってもよいでしょう。ただし、それに向けては、革新的で急速な技術の進歩が必要です。言い換えれば、一部の技術についてはまだ確立されていない状態にあります。主な問題としては、顧客にとってのメリットとコストのバランスを取ることが難しいということが挙げられます。

それでも、産業界の多くの企業は、成功を得るための要因として、あるいは将来のビジネス・チャンスの1つとして、予知保全の重要性を認識しています。しかも、その適用の対象は保守だけにとどまりません。例えば、予知保全は、特にデータ分析の分野において、(課題は山積しているものの)技術的には活用が可能です。しかし、予知保全に対しては、現在かなり日和見的な見方がなされている状態にあるとも言えます。将来のビジネス・モデルは、主にソフトウェア・コンポーネントによって決まり、ハードウェアによる付加価値は徐々に縮小すると見込まれています。ただ、機械の稼働時間が延伸されて歩留まりが向上することを考えると、予知保全用のハードウェアとソフトウェアへの投資には、現時点でも既に価値があると考えられます。