質問:

高速トリプル・アンプの1つが発振します。どこが悪いのでしょうか?

回答:

「回路」には悪くなっていそうなところがたくさんありますが、多くの場合アンプそのものには悪いところは全然ありません。ただし、高性能アンプの場合は、レイアウトとバイパスに細心の注意を要することがあります。注意しないと、皆さんも皆さんの回路もちょっと具合が悪い状態に陥ってしまいます。

広帯域デバイスを扱うときは用心して、細部にまで注意を払う必要があります。この場合、ご質問者が認められた発振は、アンプそのものが原因になっているのではなくレイアウトが悪かったためだということがわかります。

具体的に説明しますと、問題は、アンプの反転入力とグランド間における寄生容量にあります。反転入力の容量がアンプのループ応答に極を発生させ、位相マージンを下げ、不安定にさせ、ピーキングやリンギングを生じさせるのです。発振を起こすには大した容量1は必要ありません。レイアウトに注意を払わなければ、サミング・ノード(反転入力)に簡単に2~3pFくらいの容量が蓄積されてしまいます。私はいつも、できれば回路をブレッドボード上に組み、実験室でしっかりテストするようにとアドバイスしています。正しいレイアウトの方法に従わないと、高性能な設計シミュレーションも役に立たないことがあります。

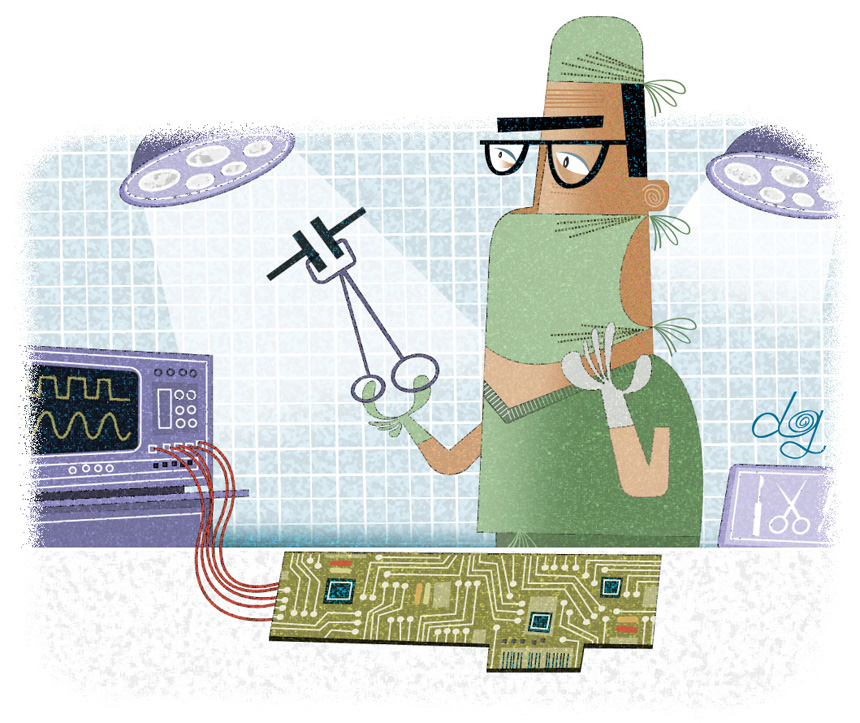

これを解決するには、容量切除術(こんな言葉は本当はありませんが)を行うことです。ただし、寄生容量がボードに入ってしまったら手術はかなり困難です。したがって、このような場合には予防が一番です。アンプの小さいマウント・パッド、ゲイン設定/帰還抵抗のパッド、ボード誘電体やグランド・プレーンによって、容量が発生します。いつも推奨しているのは、帰還/ゲイン設定抵抗のパッドがあるサミング・ノードの周囲やアンプ・マウント・パッドの下からグランド・プレーンを除去することです。これによって寄生コンデンサの下部プレートが切除されることになり、容量をなくすことができます。これは出力の場合も同じで、出力の寄生容量も同じような問題を発生させることがあります。

人間の場合と同じで、ちょっとした予防がかなり役に立ちます。設計の一番最初からボードのレイアウト問題に注意を払うことによって、皆さんも皆さんの回路もすばらしい健康状態になるでしょう。

AnalogDialogue「高速プリント回路基板 レイアウトの実務ガイド」をご覧ください。

1 どのくらいの容量があると回路が発振するのかと質問されることがよくあります。私は、1000pFあれば十分などと答えることがあります。質問した人は、すっかり困惑してしまいます。そこで、次のように説明します。1pFがほんのちょっと(puff)のファラドを表すとすれば、その1000倍の1000pFは1nF、つまり十分なファラドということになります。ちなみに、1nF=1 nuff(ここでnuff=enough(十分))です。