TNJ-057:謎の電流帰還OP アンプ(第 2 回)「利得帯域幅積が一定ではないの?」

はじめに

前回の技術ノートTNJ-056 では、電流帰還OP アンプについてそのループ・ゲインをまず考え、ループ・ゲインが帰還抵抗𝑅2に反比例していることを示しました。そして明確な理論検討ができるように、原理モデルを構築してみました。今回の技術ノートTNJ-057 では、電流帰還OP アンプの信号増幅率周波数特性について考えてみたいと思います。

しかし「電流帰還」…、よくできていますね…。よく考えられているものですね。「先達」というのはアタマ良いひとたちだなあと深く感じるところです。

またどうでもよいトリビア探究心がむくむくと

こうなると、「電流帰還という考え方は、誰が、いつ頃に発明したのか?」という、またどうでもよいトリビア探究心がむくむくと沸き上がってきます…。

ちなみにトランジスタ回路でエミッタに抵抗を接続することも「電流帰還」と呼ばれますね。英語ではEmitter Degeneration といいます。いつだったか覚えていませんが、英日翻訳をするときにこの「Emitter Degeneration」という単語を初めてみて、「ディ?じぇねレーしょん?」「これは何?」と思ったものでした。ネットでサーチしてエミッタ負帰還のことだと分かりました。さて、閑話休題ということで、「誰が、いつ頃」という本題に戻ってみましょう。

[1]によると、Comlinear にいたDavid A. Nelson が発明しCLC103というハイブリッドICで1982年に製品化されたそうです。1982年…。そのとき私は、ちょうど高校を卒業し、アパート住まいを始めていました。「そんなに古い発明ではないのね」と思う一方で、「若い方は『そんなに昔なんだ』と思うのだろうな」と平成生まれの子供をもつ私としては思ったりするのでした。

特許も出願されており、[2]で見ることができます(以下に引用します)。発明者はDavid A. Nelson とKenneth R. Saller となっています。特許登録番号はU.S. Patent 4,502,020。タイトルは「Settling time reduction in wide-band direct-coupled transistor amplifiers」(広帯域DC 結合トランジスタ・アンプにおけるセトリング時間の低減法)というもので、本文中にはCurrent Feedback という用語が多用されています。Abstract [2]には以下の文が記載されています。これで1 文ですから、アメリカでも特許の言い回しのというのは…、と思うところです(笑)

Abstract

A wide-band direct-coupled transistor amplifier exhibits greatly improved settling time characteristics as the result of circuitry permitting the use of current feedback rather than voltage feedback in order to reduce the sensitivity of settling time and bandwidth to feedback elements without thereby affecting the manner in which feedback is applied externally by the user, reducing the sensitivity of settling time to the effects of temperature, eliminating saturation and turn-off problems within the amplifier that are related to bias control, to large input signals, and to high frequency input signals or those having fast rise times, and minimizing the sensitivity of settling time to power supply voltages. [ここでピリオド]

がんばって訳してみましょう(汗)。

【要約】

本発明は、電圧帰還手段を採用せず、帰還要素に依存するセトリング時間と帯域幅への変化感度を低減させることを成す電流帰還手段を代替手段としてその回路構成に採用することを考案することで、当該電圧帰還増幅器にあった、回路設計者が外部に帰還を構成することで生ずる回路動作(manner)に関わる影響を付与することなく、温度変化の影響により生ずるセトリング時間変化への感度特性を低減なさせしめ、バイアス制御や大信号入力ならびに高周波入力信号若しくはそれら信号が含有する高速の立上り時間に起因する従来の増幅回路に内在する飽和やターンオフ問題を排除し、供給電源電圧変動によるセトリング時間変化への感度を低減なさせしめる性能をもち、係るセトリング時間特性の顕著な改善を示す広帯域DC結合トランジスタ増幅器を提供するものである。

特許出願文章的に訳してみました(笑)。これまで一文が長いと、「これは言語なのか?」とも思ってしまいます(笑)。翻訳にかなりの時間を割いてしまいましたが、以下の太字(bold)にしたところをとっかかりとして訳してみました。

A wide-band direct-coupled transistor amplifier exhibits greatly improved settling time characteristics,

as the result of circuitry permitting the use of current feedback,

rather than voltage feedback,

in order to reduce the sensitivity of settling time and bandwidth to feedback elements,

1) without thereby affecting the manner in which feedback is applied externally by the user,

2) reducing the sensitivity of settling time to the effects of temperature,

3) eliminating saturation and turn-off problems within the amplifier that are related to bias control, to large input signals, and to high frequency input signals or those having fast rise times, and

4) minimizing the sensitivity of settling time to power supply voltages.

,と and で列挙(enumerate)だと読み解きました。しかしこんな文章は日本語でもトホホですね…。without thereby は特許(法律?)表現のようで、単純にnot で置き換えればよいようです。

電圧帰還OPアンプでの信号増幅率周波数特性

図1は帰還回路をもつ増幅系のブロック図です。𝐴(𝑓)はOPアンプ自体の増幅率、帰還率𝛽は電圧帰還OPアンプであれば、これまでこの技術ノートなどで説明してきたとおり、

です。これより得られるこの帰還増幅系の伝達関数𝐻(𝑓)は

となることも多くの方がご存知のことかと思います。この式を変形してみましょう。まず分母・分子を𝐴(𝑓)で割ります。

さらに分母・分子を𝛽で割ります。

ここで分子の1/𝛽を式(1)で置き換えてみると、

ここで𝐺はこの回路で本来得られるべき(非反転回路としての)増幅率で

ここでこの式(5)の分子の𝐺が、「この回路の本来の増幅率」だと考えてください。この技術ノート・シリーズでは、以降、目論見増幅率と表現します。なお𝐴(𝑓)∙𝛽がループ・ゲインになります。一方で式(5)の分母の

は目論見増幅率𝐺が増加すると、この大きさも増加することになります。また𝐴(𝑓)も周波数𝑓が増加すれば低下してくることになり、式(7)の大きさも増加します。

ここであるアンプを採用したとすれば、𝐺の条件は変われども、当然ながら𝐴(𝑓)の変化状況は変わりません。そうすれば、

「目論見増幅率𝑮が増大すると、式(5)の分母の大きさが増加する」

ということになり、

「目論見増幅率𝑮の増大で、式(5)の𝑯(𝒇)のカットオフ周波数(増幅率が低減しはじめる周波数)が低くなってくる」

ということになります。

電圧帰還OPアンプAD8601で周波数特性をシミュレーションしてみる

図2の電圧帰還OPアンプAD8601(TNJ-056で用いたもの)の回路で、帰還抵抗𝑅2を.stepコマンドで6ステップ変化させることで目論見増幅率𝐺を変化させ(G = 0dB, 10dB, 20dB, 30dB, 40dB, 50dB)、周波数特性の変化を見たようすを図3に示します、当然のごとく、よく見るOPアンプ増幅回路の周波数特性になっていることが分かります。これを「利得帯域幅積(Gain Bandwidth Product; GBW)が一定」と説明することは、ご存知の方も多いでしょう。

電流帰還OPアンプでの信号増幅率周波数特性

電流帰還OPアンプAD811で周波数特性をシミュレーションしてみる

同じ条件で、電流帰還OPアンプAD811を用いてシミュレーションをしてみましょう。電源電圧はAD811のスペックに合わせて±5Vにしました。シミュレーション回路を図4に示します。

電流帰還OPアンプでは帰還抵抗𝑅2の大きさに最適推奨値があります。これは以降の技術ノートで理由を示していきますが、ひとつ前の技術ノートTNJ-056でも「電流帰還OPアンプでは帰還抵抗でループ・ゲインが変わる」として、そのことをチラ見せしていました…。

シミュレーション結果を図5に示します。𝐺= 20dB程度までの条件では、な、なんと、周波数特性はほとんど同じままです…。電圧帰還OPアンプとは異なる特性ですね。「利得帯域幅積(GBW)は𝐺により一定ではない」ということになります。

![図6. 一番基本的な電流帰還OPアンプのブロック図 ([3]のFigure 2より抜粋。TNJ-056の図4と同じ)](/jp/_/media/analog/jp/education/web-lab/tnj057/tnj057_06.jpg?h=339&w=450&rev=308618de170946139bff5bb83be3b3cb)

電流帰還OPアンプの入出力伝達関数を求めてみる

図6に一番基本的な電流帰還OPアンプのブロック図を示します。これは[3]のFigure 2から抜粋したものであり、TNJ-056でも図4として紹介したものです。まずは𝑅𝑂を無視して、この回路の入出力伝達関数𝐻(𝑓)を求めてみます。反転入力端子に流れる電流は、キルヒホッフの電流則より

また電流量𝑖が インピーダンス(トランス・インピーダンスと呼びます)𝑇(𝑠)に流れることにより、𝑉𝑂𝑈𝑇出力の電圧量

に変換されます。この図6では、反転入力端子に電流が流れ込む極性をプラスと定義し、それをインピーダンス𝑇(𝑠)が逆極性で電流・電圧変換するよう定義されていることから、マイナスの符号をつけているのです。

式(9)を式(8)に代入し、変形させると

ここで𝑠はラプラス演算子(定常状態なら、𝑠=𝑗𝜔=𝑗2𝜋𝑓とおけます)なので、

というかたちで電流帰還アンプの伝達関数周波数特性を定義することができます。ここで𝐿𝐺はループ・ゲインで

ふたつの伝達関数を比較してみる

それでは電圧帰還増幅の伝達関数[式(5)]と電流帰還増幅の伝達関数[式(11)]を比較してみましょう。

電圧帰還増幅は

であり、「目論見増幅率𝐺の増大によって、𝐻(𝑓)のカットオフ周波数(増幅率が低減しはじめる周波数)が低くなってくる」ということが、式から分かるものでした。

一方で電流帰還増幅は

であり「𝐻(𝑓)のカットオフ周波数は目論見増幅率𝐺には依存しない」ということが、な、なんと…、分母に𝐺が無いことから分かります。あるOPアンプを採用したとすれば、その増幅回路の伝達関数𝐻(𝑓)は、𝑅2の変化にのみ依存するのですね。

図5を見るとおり、𝐺= 30dBを超えるあたりではさすがに周波数特性が低下していますが(これは追って理由を考えてみたいと思います)、それ以下の𝐺では「𝐻(𝑓)のカットオフ周波数は目論見増幅率𝐺には依存しない」結果となっています。

これが電流帰還OPアンプのとても強固な強みなのです。

電流帰還OPアンプ回路での帰還抵抗の選定

電流帰還OPアンプでのいちばん基本的な帰還抵抗の選定方法は、図4の抵抗𝑅2を、そのOPアンプに対して最適なものとして「一意に決められた大きさ」を使用し、それから目的の目論見増幅率𝐺が得られるように𝑅1を決めることです。

しかし現実には複雑な要素がいろいろと絡み合って(𝑅𝑂の影響が大きいと考えられますが)、それぞれの目論見増幅率𝐺に最適な(一意ではない)抵抗値がデータシートに示されています。

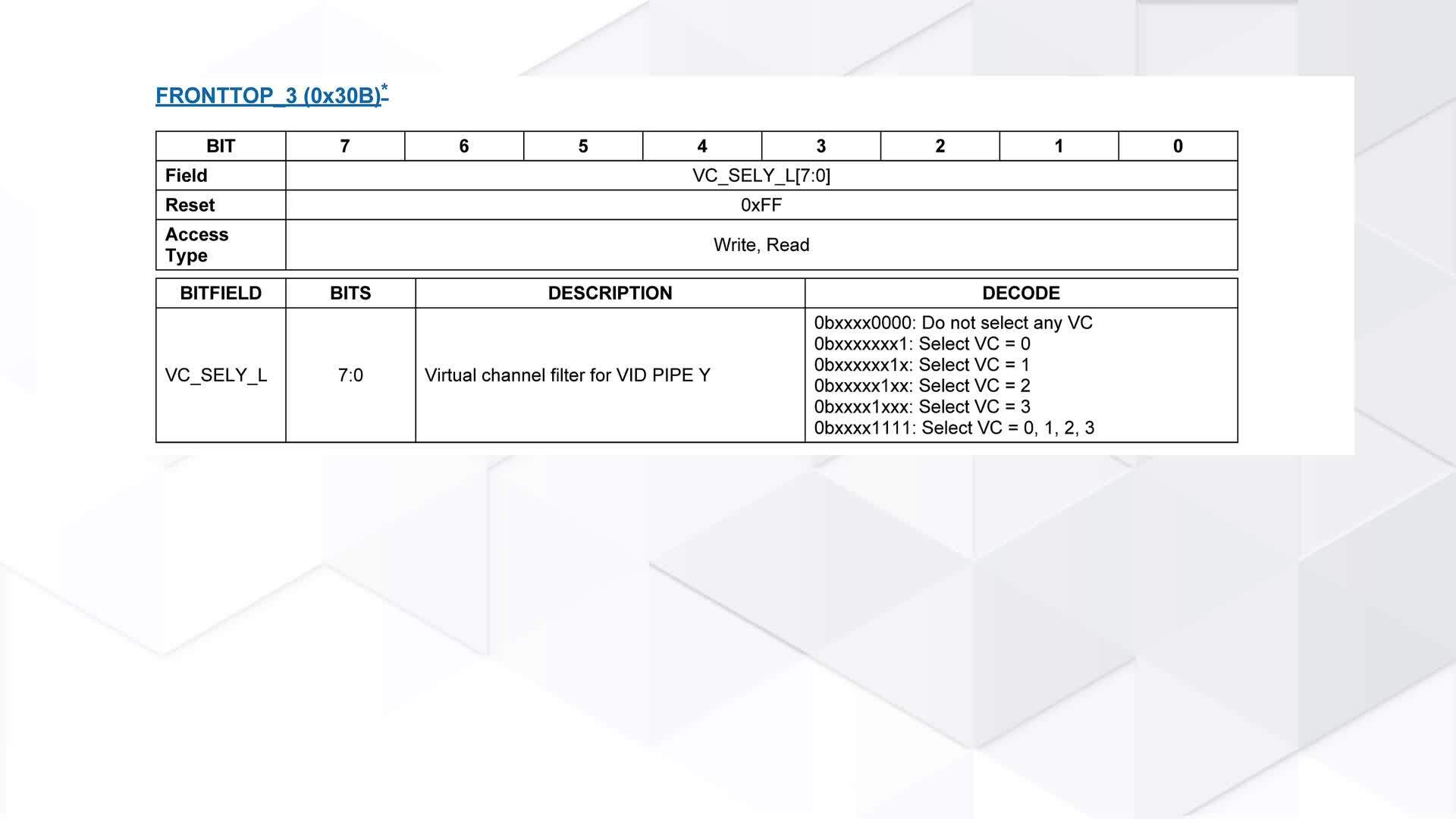

図7にAD811のデータシート [4]にTable 3として記述のある、「-3 dB Bandwidth vs. Closed-Loop Gain and Resistance Values」というものを示してみました。𝑅2(図7中では𝑅𝐹𝐵 の最適値はそれぞれClosed-Loop Gain(本技術ノートで言うところの目論見増幅率𝐺)ごとに若干ですが変化していることが分かります。

また電源電圧ごとでも、最適な抵抗値が変化しているところも興味深いところです。

単純な話しをすれば、「データシートどおりの定数をお使いいただくのがベストです」ということなのですが…。

帰還抵抗値を変えるとどうなる

ここでまたまた「じゃあ、データシートどおりの定数を使わないとどうなるのか?」と思うのではないでしょうか。

それをシミュレーションで見てみましょう。この回路図を図8に示します。𝐺=+2に設定してあります。図7に示したTable 3には明示されていませんが、ビデオ用途を考え、またデータシート中の各部に記載のある150Ωの負荷条件として、𝑅𝐿= 150Ωを接続してあります。基準となる定数は、同Table(図7)で±5V電源で𝐺=+2の設定時の推奨値、562Ωとしています。この抵抗値を.paramコマンドで変数kを用いて、0.1倍から10倍まで変化させてみます。とくに帰還抵抗𝑅2の大きさがポイントです。

シミュレーション結果を図9に示します。抵抗値(とくに𝑅2)を変化させると、推奨抵抗値の半分の大きさでは大きなピーキングが観測され、抵抗値が大きすぎると周波数特性が適切に得られていないようすがシミュレーション結果から分かります。

ピーキングが大きいことは位相余裕が少ないということで、OPアンプ増幅回路が不安定になってきているということです。

面白いものですね。式(11)のとおり目論見増幅率𝐺は(それほど高い増幅率でなければ)周波数特性には影響を与えませんが、帰還抵抗の選定では特性に大きな変化がみられるのですね。

抵抗をさらに小さくしていくとピーキングが低減していますが、これは反転入力端子の入力抵抗𝑅𝑂とOPアンプの出力インピーダンス(まあ、それでもデータシートによるとオープン・ループ状態で9Ωと小さいものではありますが)などによる影響かと考えられます。

![図7. AD811の-3 dB Bandwidth vs. Closed-Loop Gain and Resistance Values(データシートのTable 3を引用 [4])](/jp/_/media/analog/jp/education/web-lab/tnj057/tnj057_07.jpg?h=537&w=450&rev=1b3560e720204476b9749433f52298fe)

特性変化の原因はループ・ゲインの変化

図9の特性の大きな変化はループ・ゲインの変化が原因です。式(12)から帰還抵抗𝑅2の大きさを小さくすると、ループ・ゲインが上昇することが分かります。

それによりループ・ゲインが1、つまり0dBになるクロスオーバ周波数も上昇し、インピーダンス𝑇(𝑠)以外 により形成される、ドミナント・ポールよりも高い周波数にある寄生的な要因によるセカンダリ・ポールなどが位相余裕に影響を与えてくることが特性変化の原因です(これは以降で引き続き考えていきます)。

図9の結果から、「① 抵抗値(とくに𝑅2に関して)を小さくしすぎるとピーキングが生じる」し、「② 抵抗値を大きくしすぎると周波数特性が低下する」ということが分かります。

これが「それぞれの目論見増幅率𝐺に最適な抵抗値(特に𝑅2の抵抗値)がデータシートに示されています」という話しの理由なわけですね。

電流帰還OPアンプを初めて取り扱うときに、この「帰還抵抗𝑅2の抵抗値には最適値が」という話しを不思議に思うところですが、このように検討してみれば、というか「ループ・ゲインが帰還抵抗𝑅2の抵抗値により変わるのだ」という事実が理解できれば、「そりゃそうだな」と納得できることではないでしょうか。

電流帰還OPアンプの簡易モデルで評価してみる

TNJ-056の図7で電流帰還OPアンプの簡易モデルを作りました。これを使って、図9で得られたようなピーキングがでるものか見てみましょう。というか、答えを先に言ってしまうと、この簡易モデルは位相回転が90°遅れまでしか至らないので、図9で得られたようなピーキングは発生しないのです。

まあそれでも一応やってみましょう。図10はこの簡易モデルを使って、図8と同じ条件の増幅回路を形成したようすです。

これまでのこの簡易モデルでは、非反転入力はグラウンドに接続されているものとして、表記していませんでした。ここでは信号の入出力特性を示すために、図10に示すようにバッファE2を追加して高インピーダンスな入力端子を構成し、そこをこのOPアンプ簡易モデルの非反転入力端子としました。

シミュレーション結果を図11に示します。抵抗値𝑅2を変えることで周波数帯域は変化しますが、図9で見たようなピーキングは出ていません。このモデルであれば、帰還抵抗を低下させていけば無限に高速な(広帯域な)電流帰還アンプができるわけです(笑)。

これは結局、上記に示したように、この簡易モデルはRC 1個つづのインピーダンス𝑇(𝑠)のみしか存在しない1次遅れ系であり、位相遅れが90°までしか回らないので、位相余裕が90°のままで変化しないことから、このような結果になるわけです。

一応、位相余裕もみてみましょう。図12は図10の回路を、ループ・ゲインを測定する回路に変えてみたものです。シミュレーション結果を図13に示します。これはTNJ-056の図8での抵抗値を変えたシミュレーション結果に、ループ・ゲインの位相特性も表示させたものに相当します。たしかに位相回転が90°遅れまでにとどまっており、位相余裕は90°になっています。

簡易モデルではAD811で生じるピーキングが表現できない

この結果から分かることは、この簡易モデルではAD811で生じていた(図9で示した)ピーキングを表現できないということです。先にも示したように、位相余裕が90°までしか低下しないので、当然ですが…。そうすると図6のブロック図は、電流帰還OPアンプの本来のようすを的確にモデル化できていないことになります…。

続いての技術ノートでは

今回の技術ノートでは、電流帰還OPアンプを用いた増幅回路において、信号増幅率特性が目論見増幅率(この技術ノートでは「目論見」なんて用語を使いましたが…)を変えてもあまり変化しないことを説明しました。

また帰還抵抗に最適値が(原理的には𝑅2に)あることをAD811のOPアンプでシミュレーションで確認してみました。抵抗値を小さくしていくとループ・ゲインが増大し、位相余裕が低減することが原因となり、ピーキングが生じます。抵抗値を大きくしていくとループ・ゲインが低減することで、周波数特性が劣化します。

抵抗値を小さくしていくと動作が不安定になっていく原因は「位相余裕」だとはお話ししたものの、さきのTNJ-056で定義した簡易モデルでは、この位相余裕の低下を表現できていないことも明白となりました。

そこで次の技術ノートでは、この簡易モデルをAD811のパラメータに近づけていくことを考え、帰還抵抗𝑅2に最適値が確かにあることを、改良型簡易モデルを用いて探究していきたいと思います。

ちなみに最初の特許的表現を書いていくなかで、[5]のような記事を発見しました。この技術ノートの技術的なネタには何ら関係ありませんけれども、ご紹介しておきます。なお最初の特許的表現は、これまで自らが特許出願した経験に基づくもので、[5]を仔細に参照したものでもありませんけれども…。

著者について

デジタル回路(FPGAやASIC)からアナログ、高周波回路まで多...