実時間遅延と位相シフタ:両方の長所を結合

概要

本稿では、位相シフタ(PS)と実時間遅延(TTD)の2つの電子ビームフォーミング技法について長所と短所を概説します。また、この2つの手法をハイブリッド式のビームフォーミング・アーキテクチャとして組み合わせることで、SWaP-Cの向上とシステム設計の複雑さの低減が可能になることを論じます。

はじめに

電子走査アレイ(ESA)は、PSまたはTTDを利用して、あるいはその双方を組み合わせて、加算ビームをアレイのステアリング角限界内で目的の方向に向けることができます。テーパリングに使用される調整可能な減衰器も、ビームフォーミング素子とみなすことができます。本稿では、同じESA内でのTTDとPSの間の階層的アプローチが、フェーズド・アレイの設計上の課題の軽減に、どこでどのように役立つかを論じます。

基本的な計算式の活用による考え得るシナリオの探求

瞬時帯域幅(IBW)は、システム条件で定められた目標性能基準の範囲内に収めるための調整が不要な周波数帯域と定義することができます。

TTDは周波数全域で一定の位相勾配を示すため、PSの代わりにTTDを実装したESAではビーム・スクイント現象が生じません。その結果、TTD方式のESAの方がIBWの広いアプリケーションに適しています。

PSは、その動作周波数範囲全域で位相が一定のため、システム全体に特定の位相シフタ設定を適用すると、周波数ごとに異なったビーム・ステアリング角が生じます。その結果、PS方式のアレイは、TTD方式のアレイよりIBWが狭くなる傾向があります。

これはビーム・スクイントと呼ばれる現象で、式1を用いて計算できます。式中、Δθはビーム・スクイント角、θ0は最大ビーム角、f0はキャリア周波数、fは瞬時信号周波数を表します。

式1を用いると、最も厳しい場合、すなわち低周波の境界(キャリア周波数が3GHz、瞬時信号周波数が2.9GHz)でのΔθは、3GHzの信号に対して、IBWが100MHzでビーム・ステアリング角が±30ºのシステムでは約1.15ºと計算できます。ビーム・ステアリング角を±60ºに、IBWを200MHzに変更すると、最も厳しい場合、ビーム・スクイント角は約8.11ºになります。TTDは、レーダーに応用する場合にも、他より優れた選択肢になり得ることは明白です。ESAでのPSの優位性は、PSがTTDに比べて設計が簡単でコスト面で有利なため、市場で広く利用されたという事実から説明がつきます。

システム条件を満たすTTDがあるとした場合、同じ信号チェーンでどうすれば合理的にPSを使用できるでしょうか?

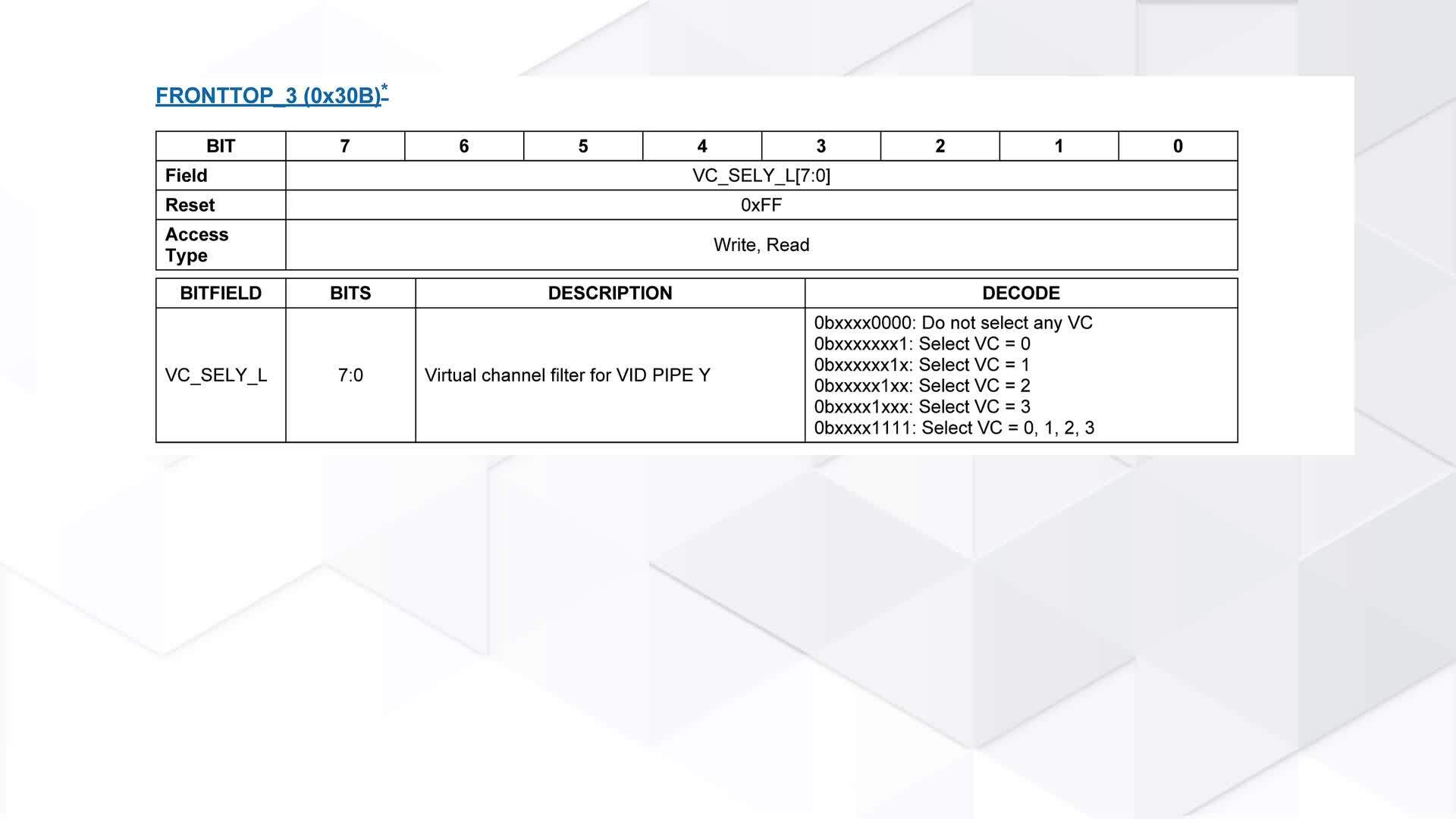

それを調べるため、走査角が±60º、動作周波数範囲が8GHz~12GHz、アンテナ素子間の格子間隔(d)がd = λ/2である、32×32の正方形ESAについて検討します。全てのシナリオで等価等方放射電力(EIRP)基準を満たしていると仮定します(図4)。

この例では、方位角と仰角の両方におけるシステム・ビーム幅は、式2で与えられる等間隔リニア・アレイ向けのハーフ・パワー・ビーム幅近似式によって、ボアサイト(θ = 0º)で ≅ 3.17º、最大走査角(θ = 60º)で ≅ 6.35ºとなります。式中、Nは1つの軸上の素子数、θBは同じ軸上の角度で表したビーム幅です。

このアレイの1次元での最大ビーム角度分解能θRES_MAXは、LSBが5.6ºの6ビットPSを全てのアンテナ素子の後ろに使用した場合、式3により ≅ 0.056ºとなります。

時間シフトと位相シフトの間の変換に使用される式4により、12GHzでビーム角度分解能0.056ºを得るには、LSBが5.6ºのPSの代わりに、LSBが約1.3psのTTDを使用する必要があります。

ビーム幅の値は、走査角が非常に小さい場合でもビーム角度分解能よりかなり大きく、ビーム角度分解能を補償するためPSをTTDと同じライン上に配置すると、システムにビーム・スクイントが追加され、ビーム角度分解能が低下します。実際には、TTDの分解能を細かくする理由は、ビーム角度分解能を細かくするためではなく、量子化サイドローブ・レベル(QSLL)を低くするためです。周波数が高くなるにつれて、目標のQSLL基準を満たすために必要な時間分解能を有するTTDの設計は、必要な位相分解能を有するPSの設計よりも相対的に困難になります。そこで、PSをTTDと併用すれば、目標のQSLLを達成し、同時に、ビーム・スクイントを許容レベルに維持することができます。

PSとTTDを同じESAに実装するもう1つの理由は、ビーム・スクイントを軽減し、同時に、交差偏波機能を持つシステムを設計することです。交差偏波は、アンテナ素子のVフィーダとHフィーダの間に90ºの位相シフトを設けることで生じます。必要な交差偏波帯域幅全域で、フィーダ間の角度差を可能な限り90ºに近づけることは、良好な交差偏波分離によって健全な動作を実現するために不可欠です。PS方式のESAは、周波数全域で位相が一定であるため、単一周波数でのみフィーダ間の角度差を90ºにできるTTD方式のESA(図2)とは異なり、広帯域の交差偏波機能があります(図1)。図3のアーキテクチャは、交差偏波を適用し、同時に、ビーム・スクイントを軽減するために使用できます。

図1 アンテナ素子のVおよびHフィーダの後段に位相シフタを配置したスクイントのない広帯域交差偏波

図2 アンテナ素子のVおよびHフィーダの後段に実時間遅延を配置したスクイントのない狭帯域交差偏波

図3 ビーム・スクイントを最適化し、同時に、広帯域交差偏波機能を維持するために、コモンレッグに実時間遅延を配置し、アンテナ素子のVおよびHフィーダの後段に位相シフタを配置したもの

TTDのカバレッジは、最低動作周波数でのアレイ全体の最も離れた素子間の最大遅延ΔtMAXで決まります。図4のアレイの例の場合、この値は式5により約2.45nsとなります。

交差偏波が不要な場合、PSの代わりに全てのアンテナ素子の後段にTTDを配置しようとする際には、考慮すべき点がいくつかあります。このカバレッジは損失が著しく高いことを意味しており、アンテナ間隔に適合する実装が困難になる可能性があります。PSの6ビットの位相分解能を所定のカバレッジで維持することは、設計上の課題になると共にTTDに多くの遅延ステージを配置することになります。

その分解能を維持しカバレッジを下げてこれらの欠点を軽減する場合、(式4で位相等価を計算することで)カバレッジを超えたときにゼロまで折り返す必要がありますが、そのときには皮肉にもビーム・スクイント機能が失われてしまいます。

以上の簡単な分析により、各アンテナ素子にPSを配置し、次に、サブアレイのコモンレッグにTTDを配置する構成は、交差偏波が不要な場合でも有益であることがわかります。図4のTTDでも同じカバレッジが必要になりますが、今回は、サブアレイ間の比較的大きな時間遅延を調整するためにTTDを使用するため、分解能条件は各アンテナ素子にTTDを配置した場合よりも緩和されます。

図4 1024(32×32)素子からなるアレイを、8×8素子からなる16個のサブアレイに分割したもの

フェーズド・アレイをサブアレイ区画に分割すると、システムのコストと複雑性は低減されますが、その代償として走査損失が大きくなり、ビーム・ステアリング分解能が低下します。ビーム幅が拡大すると、サブアレイのビーム・スクイント現象に対する許容度は増加します。ビーム・スクイントとビーム幅の目標値が、サブアレイのサイズを検討する場合の重要な尺度であることは明白です。

まとめ

広帯域でスクイントのない動作には、各アンテナ素子の後段に実時間遅延を配置する必要があり、広帯域の交差偏波動作には、各アンテナ素子のVおよびHフィーダの後段に位相シフタを配置する必要があります。

交差偏波が不要で、完全にスクイントのない動作を目標とする場合には、TTD方式の設計に従う必要があります。周波数が高くなるときは、PSを追加することで、目標のQSLL基準は満たせますが、その代わりに、スクイントのない動作が損なわれることがあります。

交差偏波が必要な場合は、アンテナの各偏波フィーダの後ろに、動作帯域幅を超える範囲で厳密に90ºの角度差を有する、別々ではあるが同一のPSを配置する必要があります。PSのコモンレッグにTTDを追加すると、ビーム・スクイントを軽減できます。

交差偏波が必要かどうかにかかわらず、アンテナ素子の後段にPSを配置し、次に、サブアレイのコモンレッグにTTDを配置するサブアレイ・アーキテクチャは、費用対効果の高いソリューションになり得ます。注意すべき点は、TTD機能はデジタル領域で実装することができ、全てのデジタル設計においてTTDとPSの両方を排除することができますが、その代償としてシステムコストが高くなることです。

ESA設計の無数の課題に突入する前に、TTDまたはPSのいずれかを使用することと、それらを同時に使用することの違いを理解することは、SWaP-Cに優れたシステム条件を満たす、システム・レベルのビームフォーミング・アーキテクチャを計画する上で不可欠です。

アナログ・デバイセズは、幅広いアプリケーションにおいて、アナログ、デジタル、ハイブリッド式の全てのビームフォーミングESA向けにソリューション、プラットフォーム、製品の膨大なポートフォリオを保有しており、シグナル・チェーン全体の状況に対応したパワー・ソリューションを提供できます。