太陽光発電モジュールのI‐V特性を高い精度で測定する

はじめに

太陽光発電(PV)モジュールは、コストが手ごろな再生可能エネルギー源として広く利用されています。そうしたPVモジュールのほとんどは、20年ほど使用できるはずです。しかし、熱ストレスがかかったり湿気が侵入したりすると、PVモジュールの出力電力は経時と共に低下してしまう可能性があります。そのような性能の低下は、PVモジュールの電流‐電圧(I‐V)特性の変化を監視することによって検出することができます。

PVモジュールの出力電力は、温度によって大きく変化します。そのため、特性の評価は現実の稼働環境で実施することが重要になります。通常は、屋根の上や未開拓の広大な敷地など、晴天下の屋外スペースがPVモジュールの稼働環境となるでしょう。ただ、そうした環境では、測定装置への電力供給や温度の制御が難しくなります。

言い換えれば、PVモジュールの特性を評価するための測定装置としては、温度に左右されないものを使用しなければなりません。また、可搬型で消費電力が最小限に抑えられていることも、I‐V測定ソリューションの理想的な条件となります。

「LTC2058」は、デュアルチャンネルのゼロドリフト・アンプです。単電源での動作が可能で、シャットダウン・モードも備えることから、バッテリによって長時間動作させることができます。また、2つのチャンネルを備えるので、電流と電圧を同時に測定することが可能です。加えて、入力オフセット電圧の温度ドリフトは最大でも0.025μV/℃に抑えられています。そのため、PVモジュールの特性を評価する場合のように、動作温度が大きく変動したとしても、高い精度を維持することができます。なお、直射日光を浴びる場所では、室温と比べて周囲温度が20℃も高くなる可能性があります。そのような過酷な条件下でも、LTC2058であれば入力オフセット電圧のドリフトは最大でもわずか0.5μVに抑えられます。

I‐V特性の測定方法

PVモジュールのI‐V特性は、PVモジュールの負荷インピーダンスをショートの状態からオープンの状態まで変化させ、いくつかのポイントにおける電流と電圧を測定することで取得できます。それらの結果をプロットすれば、I‐V特性を表すグラフが得られます。そのための1つの方法は、大電力に対応するポテンショメータか負荷装置を使用し、設定を変更しながら各ポイントで繰り返し測定を行うことです。ただ、この方法には欠点があります。それは、鳥や雲、あるいは眩しい反射性の物体がPVモジュールの上を通過して、瞬間的に影ができたり光が当たったりすると、出力電力が一時的に低くなったり高くなったりすることです。そのようなことが起きると、正しいI‐V特性が得られません。この問題を回避するための方法としては、次のようなものがあります。それは、負荷として容量値の大きいコンデンサを使用し、並列に接続されたスイッチを制御するというものです。スイッチを制御することにより、コンデンサは数百ミリ秒の間に充電されます。これは、そのインピーダンスがショートからオープンのレベルまで高速に掃引されるということに相当します。その遷移期間に電流と電圧を高速で繰り返し測定すれば、I‐V特性を取得できます。この方法であれば、I‐V特性のグラフ上に誤りが生じる可能性は最小限に抑えられます。

この方法には、高速で、シンプルで、測定が容易だという明白なメリットがあります。それ以外に、大電力に対応するコンポーネントの数を最小限に抑えられるというメリットも得られます。しかも、コンポーネントが大電力にさらされる時間はわずか数百ミリ秒です。したがって、負荷コンデンサと検出抵抗を適切に選択すれば、大面積のものなど、多様なPVモジュールを対象としてショート・サーキットの電流からオープン・サーキットの電圧までを正確に測定できる回路を実現することが可能です。

大容量のコンデンサを利用するI‐V特性の評価用回路

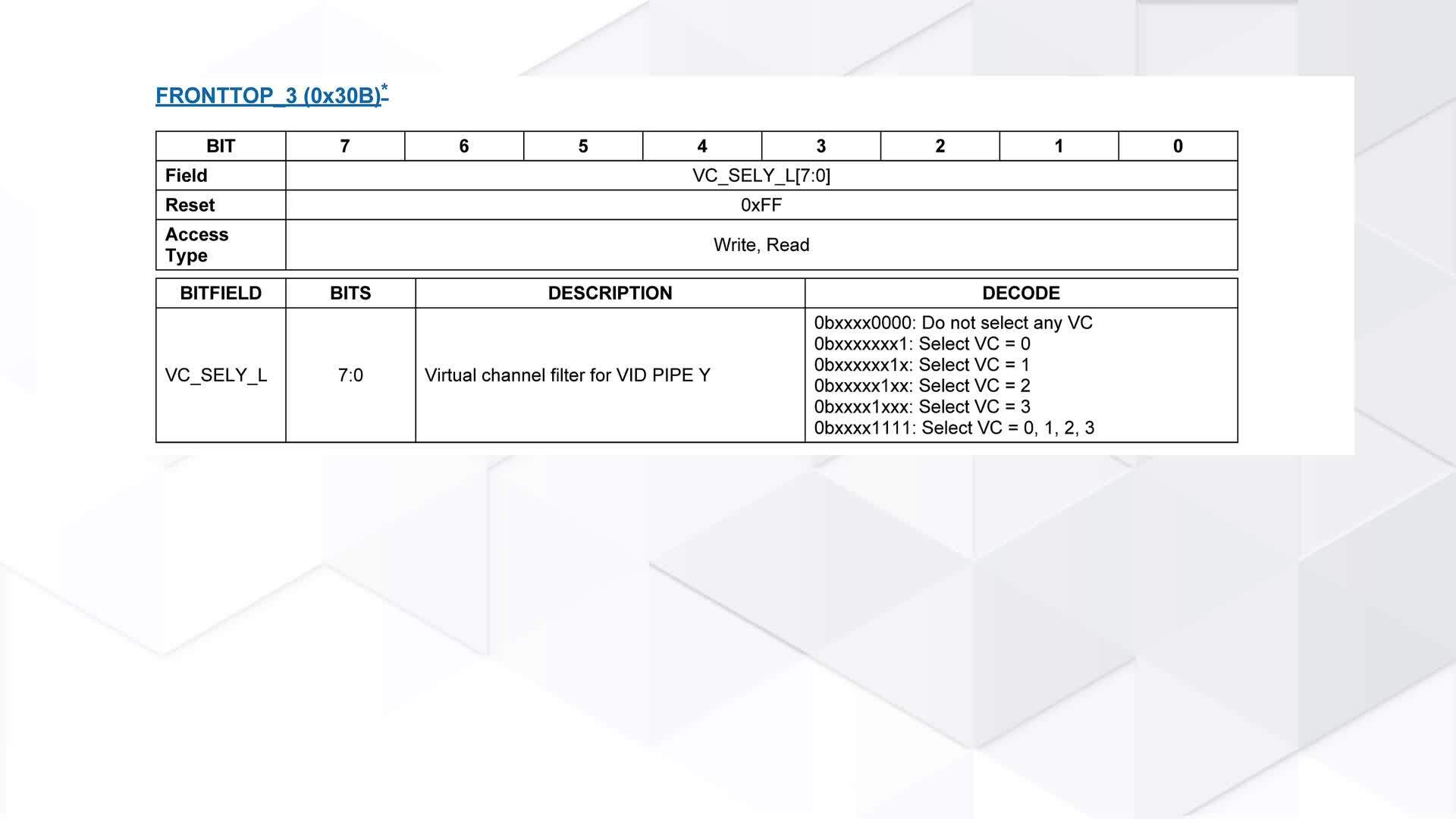

図1に示したのは、PVモジュールのI‐V特性を評価するための回路です。前述したコンデンサを使用する方法により、負荷の掃引を行います。図中のC2がメインの容量性負荷です。その容量値によって、測定の速度と精度の間のトレードオフが生じます。容量値が小さいほど掃引は速くなり、誤りが生じる可能性は低くなります。一方、容量値が大きいほど掃引は遅くなりますが、より正確な測定(サンプリング)が可能になります。

図1の回路において、初期状態ではスイッチSW1とSW2の両方が閉じています。つまり、ショートしている状態なので、C2に電圧はかかりません。ここで、SW2、SW1の順に両スイッチを開くと、150ミリ秒の間、掃引/測定が行われ、最終的にはC2にPVモジュールの電圧がフルに印加された状態になります。測定の完了後に次のサイクルに備えてC2を放電するには、まずSW2を閉じます。これは、SW2と直列に接続された定格2Wの抵抗R3により、スパークの危険性を抑えることを目的としています。次に、SW1(オン抵抗は0.3Ω)を閉じてC2を短絡します。その結果、C2の電圧は0Vに戻ります。システムを完全に実装する場合には、スイッチとしてパワーMOSFETを使用します。パワーMOSFETは、スイッチングのタイミングとシーケンスを制御するデジタル信号によって駆動することができます。

LTC2058のゲイン帯域幅積(GB積)は2.5MHzです。RSENSEを流れる電流の掃引レートを正確にトラッキングするためには、このような高いGB積が不可欠です。電流の検出/測定において最大の誤差が生じるのは、掃引サイクルの途中で遷移が最も急峻になるときです。RSENSEにかかる入力電圧が降下する際のスルー・レートは、3.6V/秒と比較的低速です(図2)。その際には、オペアンプの群遅延が原因となり、検出された電流出力にはリアルタイムで誤差が発生します。ただ、RSENSEの値はかなり大きいので、電流検出回路のクローズドループ・ゲインがわずか4V/Vであっても、0.5Aの最大短絡電流ISCが流れると、2Vのフルスケール出力が生成されます。LTC2058は、ユニティ・ゲインでも動作が安定しているので、このようにゲインが低くても問題はありません。つまり、LTC2058の高いGB積と低いクローズドループ・ゲインによって、クローズドループの高速な応答が可能になり、群遅延に起因する誤差は最小限に抑えられます。

遷移のスルー・レートは、値の大きいコンデンサC2と抵抗RSENSE によって決まります。それに応じ、固定の遅延に起因する誤差が決まります。なお、C2の値を大きくすると、I‐Vの測定時間が長くなるというトレードオフが存在します。

ダイオードD1は、電流検出チャンネルの出力を0Vまで確実に下げる役割を果たします。これにより、掃引サイクルの最後では、オープン・サーキットの状態で電流を正確に測定することができます。ダイオードD2と200Ωの抵抗R8は、電流検出用のアンプの非反転入力に過剰な電気的負荷がかかるのを防ぎます。

電圧検出チャンネルでは、抵抗R1とR2によって、PVモジュールのフルの電圧を分配します。それにより、5V/Vのクローズドループ・ゲインを通過後の出力VPVが、5Vの電源レールの範囲内に収まるようにしています。R1とR2は、モジュールの任意のオープン・サーキット電圧VOCを分配するように調整できます。但し、モジュールのISCに依存して大量の電流を消費しないように注意する必要があります。この回路では、R1とR2を流れる電流によって、ISCの0.0038%に相当する19µAの誤差が生じます。

まとめ

PVモジュールの近くに配置される測定装置は、寒さ、直射日光、砂漠の暑さなどからの影響を受ける過酷な温度環境にさらされます。温度に伴うPVモジュールの性能の変化を正確に把握するためには、そのような条件下でも測定装置の精度を高く維持する必要があります。LTC2058では、入力オフセット電圧の温度ドリフトが最大でも0.025µV/°Cに抑えられています。このICを使用して測定回路を構成すれば、広い温度範囲にわたって、PVモジュールの性能を正確に測定することができます。