目的

今回はアクティブ・ミキサーを取り上げます。実習を通して、その基本的な概念についての理解を深めましょう。

背景

ミキサーは、変調または復調が可能な3ポートのデバイスです。2つの入力ポートと1つの出力ポートを備えています。ミキサーの主な機能は、元の信号のすべての性質を保持したまま、信号の周波数を変換することです。ミキサーにはパッシブ型のものとアクティブ型のものがあります。パッシブ・ミキサーとは異なり、アクティブ・ミキサーでは変換ゲインを適用するためにアクティブ・デバイスを使用します。

図1に示すように、ミキサーには周波数の異なる2つの信号を入力します。すると、出力として1つの信号が得られます。その出力には2つの周波数成分が含まれています。1つ目の成分の周波数は2つの入力周波数の和です。もう1つの成分の周波数は2つの入力周波数の差になります。多くの場合、実際の回路では2つの成分のうち1つを取り出して使用します。以下では、多くのアプリケーションの例にならい、ミキサーに関連する3つの周波数信号を、それぞれLO(Local Oscillator:局部発振周波数)信号、RF(Radio Frequency:無線周波数)信号、IF(Intermediate Frequency:中間周波数)信号と呼ぶことにします。

ミキサーは、主に周波数変換を行うために使用されます。その変換の目的は、アップコンバージョンまたはダウンコンバージョンに大別できます。3つの信号のうち、LO信号は常に入力として使用されます。それに対し、RF信号とIF信号はアプリケーションに応じて入力としても出力としても使用されます。ダウンコンバージョン用のミキサーの場合、LO信号とRF信号が入力となり、IF信号が出力になります。図2(a)に示すように、RF信号よりも周波数の低いIF信号が出力されるということです。

一方、アップコンバージョン用のミキサーでは、LO信号とIF信号が入力となり、RF信号が出力となります。図2(b)に示すように、IF信号よりも周波数の高いRF信号が出力されます。

準備するもの

- アクティブ・ラーニング・モジュール「ADALM2000」

- ソルダーレス・ブレッドボード

- ジャンパ線キット

- 抵抗:1kΩ(2個)、6.8kΩ(2個)

- 高精度のオペアンプ:「OP37」(1個)

- 高精度のスイッチト・キャパシタ・ブロック:「LTC1043」(1個)

- NチャンネルMOSFET:「ZVN3310」(2個)、「ZVN2210A」(1個)

シングル・バランスド・ミキサー

アクティブ・ミキサーは、シングル・バランスド・ミキサーとダブル・バランスド・ミキサーの2つに大別されます。それぞれには固有の長所と短所があります。

多くの場合、シングル・バランスド・ミキサーは単にバランスド・ミキサーと呼ばれます。このタイプのミキサーは、LO信号またはRF信号のうちいずれかを抑圧しますが、両方を同時に抑圧することはできません。また、シングル・バランスド・ミキサーには、入力となるLO信号に含まれるノイズの影響を受けやすいという欠点があります。そのため、実際にはほとんど使用されていません。シングル・バランスド・ミキサーの最大の短所は、IF‐LO間のフィードスルーです。つまり、IF信号の周波数がLO信号の周波数よりも十分に低くない場合、LO信号がIF信号に漏れ込む可能性があります。図3に示したのは、シングル・バランスド・ミキサーを実現するシンプルな回路の例です。

ハードウェアの設定

図3に示した回路を図4に示すようにブレッドボードに実装します。

手順

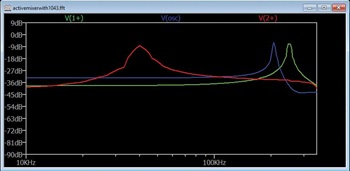

任意波形ジェネレータ(AWG)のチャンネル1(W1)とチャンネル2(W2)を使用してミキサーへの入力信号を生成します。W1は、LO信号として5V/210kHzの正弦波を生成するように設定してください。W2は、RF信号を生成するために使用します。ここでは、まずアップコンバージョンを行う例を示すことにします。その場合、W2の周波数はLO信号の周波数よりも低くしなければなりません。そこで、W2は5V/25kHzの正弦波を生成するように設定します。これらの入力信号によって得られるのは、周波数がそれぞれ185kHzと235kHzの出力信号です。この例では、アナログ・チャンネル2によってW2のRF信号をモニタします。また、アナログ・チャンネル1により、IF信号(出力信号)をモニタします。図5(a)に、スペクトル・アナライザ機能を使って取得した結果を示しました。

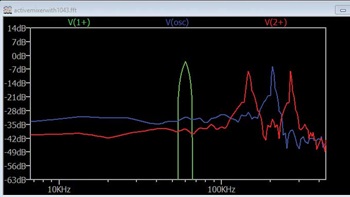

次に、ダウンコンバージョンを行う例として、5V/260kHzの正弦波を生成するようにW2を設定します。これがミキサーに入力されるRF信号となります。LO信号の周波数は210kHzなので、出力信号の周波数は50kHzになるはずです。図5(b)に、スペクトルの測定結果を示しました。

スイッチト・キャパシタ・ブロックを用いて実装したシングル・バランスド・ミキサー

続いて、スイッチト・キャパシタ・ブロックであるLTC1043を使用して構成したシングル・バランスド・ミキサーの例を示します。

背景

ミキサーにおいては、ノイズを小さく抑え、高い直線性を達成することが理想です。そのためには、LO信号の入力に応じて極性を切り替える回路を適用する方法が有効です。そうすると、ミキサーの概念図は図6のように簡素化できます。この回路では、RF信号を正相(0°)成分と逆相(180°)成分に分解します。切り替え用のスイッチはLO信号によって駆動され、正相信号と逆相信号が交互に選択されます。このように、必須の要素を絞り込むと、理想的なミキサーは符号切り替え器としてモデル化できます。

シミュレーション

図6に示した理想的なスイッチング・ミキサーは、ミキシングの概念を把握するために利用できます。このミキサーは、LTC1043をCMOSアナログ・スイッチとして使用することで構築することが可能です。このモノリシック型のICは、チャージ・バランス型のデュアルスイッチト・キャパシタ・ビルディング・ブロックです。まず、このICでは1対のスイッチにより、外付けのコンデンサを入力電圧に接続します。次に、それらのスイッチによって、充電されたコンデンサを出力ポート側に接続します。これらの動作が交互に繰り返されます。また、このICはクロック回路を内蔵しています。その周波数は外付けコンデンサによって調整できます。Coscピンにコンデンサが接続されていない場合、内蔵発振器の周波数は210kHzになります。39pFの外付けコンデンサ(アナログ・パーツ・キット「ADALP2000」に含まれる最小値のコンデンサ)を使用した場合、LTC1043の内蔵発振器の周波数は80kHzになります。ここでは、Coscピンにコンデンサを接続しない構成で「LTspice®」によるシミュレーションを実施することにしました。

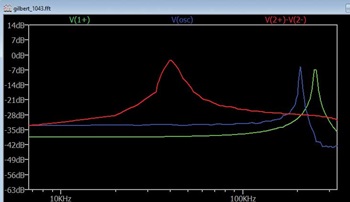

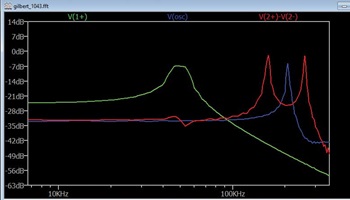

図7に示したのがシミュレーションに使用する回路です。この回路は、ハードウェア部品を使ってそのままブレッドボード上に実装することもできます。以下では、ADALM2000を使用する場合の用語や概念に基づき、シミュレーションの詳細について説明します。図7の回路では、LTC1043の1つ目のスイッチを使用します。具体的には、AWGのW1で入力信号を生成し、それをS1Aピンに入力します。その反転信号を得るためにシンプルなユニティ・ゲインの反転アンプ回路を使用し、その出力をS2Aピンに入力しています。アナログ・チャンネル2(オシロスコープの2+)を使って、この回路の出力となるCA+ピンをモニタします。ダウンコンバージョンを実施する場合、AWGのW1は、内蔵発振器よりも高い周波数(例えば250kHz)の信号を生成するように設定する必要があります。図8に示すように、この回路の出力としては2つの周波数の差である40kHzの信号が得られます。

AWGのW1から60kHzの信号が生成されるように設定した場合、出力には2つの周波数成分が現れます。1つはfLo + fin =270kHz、もう1つはfLo - fin = 150kHzの成分です。アップコンバージョンによって得られた信号のFFT結果を図9に示しました。

ダブル・バランスド・ミキサー

ダブル・バランスド・ミキサーは、主に出力信号からLO積の項を除去したい場合に使用されます。これを実現するためには、RFに対応する2組の差動トランジスタによって構成した2つのシングル・バランスド・ミキサー回路を並列に接続し、アンチパラレル・スイッチング・ペアを形成します(図10)。このような回路を構成すると、LO積の項が打ち消し合うようになると共に、出力されるRF信号の振幅が2倍になります。この構成を用いれば、LO信号とIF信号を高いレベルで分離できます。そのため、信号のミキシング後に適用するフィルタの要件が緩和されます。この構成では差動RF信号を用いるので、シングル・バランスド・ミキサーを使う場合と比べてノイズの影響を受けにくくなります。なお、この種のミキサーはギルバート・セルとも呼ばれています。

図10を見ればわかるように、このミキサーの多くの部分には対称性があります。それにより平衡性が得られ、出力におけるLO信号とRF信号の除去が可能になります。このミキサーは必要な部品点数が多いので、ディスクリート部品をベースとするシステムではあまり使われません。しかし、ICを使用して回路を構成すれば、部品点数はそれほど問題にはならないはずです。その場合、ダブル・バランスド・ミキサーは理想的な選択肢になります。トランスやインダクタといった巻線部品を使用することなく、高い性能を実現できる点に優位性があります。

LTspiceによるシミュレーション

ADALP2000に含まれる部品を使用するだけで図10の回路を構築するのは容易ではありません。そのため、ここではLTspiceを使用したシミュレーションによって回路の動作を確認することにしましょう。LTspiceのシミュレーション・ファイルは、GitHubの「LTspice Education Tools」からダウンロードできます。図11に示したのがシミュレーション結果です。これは、図10の回路のIF出力に相当します。具体的には、正と負のIF信号の差をプロットしています。

スイッチト・キャパシタ・ブロックを用いて実装したダブル・バランスド・ミキサー

ダブル・バランスド・ミキサーを構成するには、2つのシングル・バランスド回路が必要です。これについてはLTC1043を利用することで対応できます。LTC1043は複数のスイッチを備えているので、必要となるアンチパラレル・スイッチング・ペアを構成可能だということです。図12に示したのが、その方法で構成したダブル・バランスド・ミキサーです。ご覧のように図7の回路とほぼ同じものであり、接続だけ多少異なっています。2つ目のスイッチ(S3Aピン、S4Aピン)の入力を1つ目のスイッチ(S1Aピン、S2Aピン)の入力と逆の状態に接続するだけです。この回路の出力を表示するには、CA+ピンをオシロスコープの2+に接続し、CA-ピンを2-に接続します。

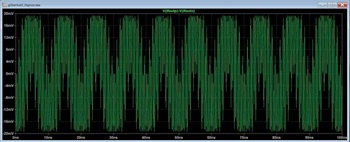

まず、ダウンコンバージョンを実施する場合の動作を確認します。AWGのW1は周波数が250kHzでピークtoピークの振幅が1Vの正弦波を出力するように設定してください。それにより、図13のような結果が得られるはずです。

続いて、アップコンバージョンを実施する場合の動作を確認します。AWGのW1で生成する正弦波の周波数は、LTC1043の内蔵発振器の周波数よりも低くします(例えば50kHz)。その場合の結果を図14に示しました。

問題1

シングル・バランスド・ミキサーではなく、ダブル・バランスド・ミキサー(ギルバート・セル)を使用すると、主にどのようなメリットが得られますか。

問題2

本稿で示したアクティブ・ミキサーの実装例において、LTC1043はどのような役割を果たしていますか。

答えはStudentZoneで確認できます。