目的

今回のテーマはペルツ発振器です。実際に回路を構成し、その動作を確認します。

背景

これまでに取り上げたクラップ発振器、コルピッツ発振器、ハートレー発振器ではトランジスタは1つしか使用しませんでした。それに対し、ペルツ発振器では2つのトランジスタを使用します。図1において、トランジスタQ1は、ベース接地アンプ(ベース共通アンプ)段として構成されています。インダクタL1とコンデンサC1で構成される共振タンク回路は、Q1のコレクタの負荷になります。コレクタにおけるLCタンク回路の出力は、トランジスタQ2のベースに供給されます。このQ2は、エミッタ・フォロワ(コレクタ共通)段として構成されています。発振に必要な正帰還は、エミッタ・フォロワ段の出力(Q2のエミッタ)をベース接地アンプ段の入力(Q1のエミッタ)にフィードバックすることによって実現しています。ベース接地アンプ段の電圧ゲインは、LCタンク回路のインピーダンスが無限大に近づく並列共振周波数において最大になります。一方、エミッタ・フォロワ段のゲインは常に1より少し小さい値になります。そして両者を合わせたループ・ゲインは、共振時に1よりもはるかに大きくなります。それにより、発振が維持されます。

LCタンク回路の共振周波数は、以下の式によって決まります。

図1の回路では、LCタンク回路のピークtoピーク振幅が制限されます。Q2のベース電圧は、グラウンド(Q2のコレクタ)よりも高い電位に振れるので、コレクタ‐ベース間の接合は順方向にバイアスされます。その結果、正の最大振幅はダイオード1個分の順方向降下電圧のレベルに抑えられます。一方、Q1のコレクタの電圧が負の方向に振れると、Q1のコレクタ‐ベース間の接合が順方向にバイアスされます。そのため、負の最大振幅も正側と同様の大きさになります。バイポーラ・トランジスタのコレクタ‐ベース間の接合が順方向にバイアスされると、ベース電流の量が大幅に増加します。このことを利用すれば、LCタンク回路のピークtoピーク振幅を増大させることができます。図2に示すように、Q1とQ2のベースに直列抵抗を1個ずつ追加すると、それらの抵抗に電流が流れます。その結果、LCタンク回路の電圧が最大になるときのQ1、Q2のベース電圧が引き下げられます。

事前のシミュレーション

実際にペルツ発振器の回路を構築する前に、シミュレーションによってその動作を確認しておくとよいでしょう。そのためには、図1、図2に示したとおりの構成でシミュレーション用の回路図を作成します。ここでは、Q1、Q2のコレクタ電流がそれぞれ200μA以上になるようにバイアス抵抗R1の値を計算してください。回路の電源電圧は-5Vに設定することにします。C1とL1の値は、共振周波数が1MHz以上になるように計算しましょう。以上のようにしてシミュレーション用の回路図を作成したら、トランジェント解析を実行してください。図1の構成の場合、LCタンク回路のピークtoピークの出力振幅はダイオードの順方向降下電圧の±1個分(約±0.6V)未満に抑えられるはずです。この出力振幅が±1.25V以上になるR2、R3の値(両者は同じ値)を計算し、シミュレーションを実行してください。得られた結果は実験レポートで使用できるよう保存しておきましょう。シミュレーション結果と実際の回路で取得した結果を比較できるようにするということです。

準備するもの

- アクティブ・ラーニング・モジュール「ADALM2000」

- ソルダーレス・ブレッドボード

- ジャンパ線キット

- 小信号NPNトランジスタ:「2N3904」(2個))

- 抵抗:10kΩ(1個)、4.7kΩ(2個)

- インダクタ:100μH(1個)

- コンデンサ:100pF(1個)

説明

図3に示すペルツ発振器の回路をソルダーレス・ブレッドボード上に実装します。青色のボックスは、ADALM2000のオシロスコープのチャンネルと、電源を接続する個所を表しています。電源を投入する前に、必ず配線の再確認を行ってください。

ハードウェアの設定

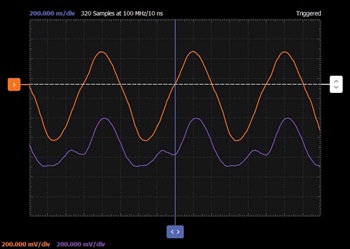

図3の回路を実装したブレッドボードを図4に示します。オシロスコープの両入力の電圧軸を200mV/div、時間軸を1マイクロ秒/divに設定してください。また、チャンネル1の立ち上がりエッジにトリガを設定します。

手順

実装した回路に、-5Vの電源電圧を印加します。オシロスコープのチャンネル1により、LCタンク回路の出力波形を観測しましょう。また、オシロスコープのチャンネル2により、Q1、Q2のエミッタの信号波形も観測してください。

問題1

ペルツ発振器の主機能について説明してください。

問題2

ペルツ発振器は、どの種類の発振器を改変したものだと言えますか。

問題3

コルピッツ発振器やクラップ発振器との違いを生み出すのは、ペルツ発振器のどの構成要素ですか。

問題4

コルピッツ発振器やクラップ発振器のようなLC発振器よりもペルツ発振器の利用が適しているのは、どのようなケースでしょうか。

答えはStudentZoneで確認できます。