16nmプロセスを採用したトランシーバー・ファミリ、6GHz帯を使用するワイヤレス通信に最適

要約

ワイヤレス通信システムで6GHz帯を使用できるようになったことにより、高速でレイテンシの小さい新たなアプリケーションの可能性が開かれました。アナログ・デバイセズは、この周波数帯を対象とする製品として、16nmの製造プロセスを採用したトランシーバー・ファミリを提供します。それらの製品は、集積度が高く、消費電力が少なく、性能の高いソリューションとして活用可能です。本稿では、まず6GHz帯を使用するワイヤレス技術の現状について概観します。続いて、ゼロIFのアーキテクチャを採用したトランシーバー・ファミリを紹介します。特に、同ファミリの主な特徴について詳しく説明します。更に、いくつかのシナリオにおける同ファミリの活用方法について解説を加えます。

はじめに

ワイヤレス通信システムは現在も進化を続けています。それに向けて、新たな周波数帯が絶えず求められ、それに対応する新たな技術が開発/活用されてきました。ワイヤレス業界に携わる人々にとって、3GPP(3rd Generation Partnership Project)が周波数レンジ1(FR1)に6GHzの周波数帯を含めたことは朗報でした。従来のFR1である450MHz~6000MHzから410MHz~7125MHzに更新されたのです。低い周波数と高い周波数の両側で拡張が図られたことから、ワイヤレス業界は非常に広い帯域を利用できるようになりました。それにより、成長とイノベーションに向けた新たな機会がもたらされました。

従来のFR1と比較すると、新たなFR1は6GHz帯を含むはるかに広い帯域幅に対応しています。n96は1200MHz(5925MHz~7125MHz)、n102は500MHz(5925MHz~6425MHz)、n104は700MHz(6425MHz~7125MHz)の帯域幅に対応するといった具合です。新たなFR1によって、ネットワークのエネルギー特性に優れ、周波数レンジ2(FR2)よりも伝搬特性に優れる大容量の周波数帯域が提供されることになります。したがって、6GHz帯がワイヤレス接続のための重要な周波数資源になることは確実です。米国では、2020年にFCC(Federal Communication Commission:連邦通信委員会 )がこの帯域を免許不要のWi-Fi用に割り当てました。その結果、6GHz帯はこの市場で高い競争力を持つことになりました。

本稿では、そうしたアプリケーションを対象とし、16nmの製造プロセスを採用して開発されたトランシーバー・ファミリ(以下、16nmトランシーバー)の機能と長所について説明します。16nmトランシーバーは、8トランスミッタ/8レシーバー(8T8R)の構成でも4トランスミッタ/4レシーバー(4T4R)の構成でも使用できます。また、DPD(Digital Predistortion)、CFR(Crest Factor Reduction)、デジタル・チャンネル・アップコンバータ(CDUC)/ダウンコンバータ(CDDC)といった多様なデジタル・フロント・エンド機能を備えています。非常に集積度の高い製品であるだけでなく、消費電力を削減するための先進的な機能を搭載しています。

16nmトランシーバーのアーキテクチャ

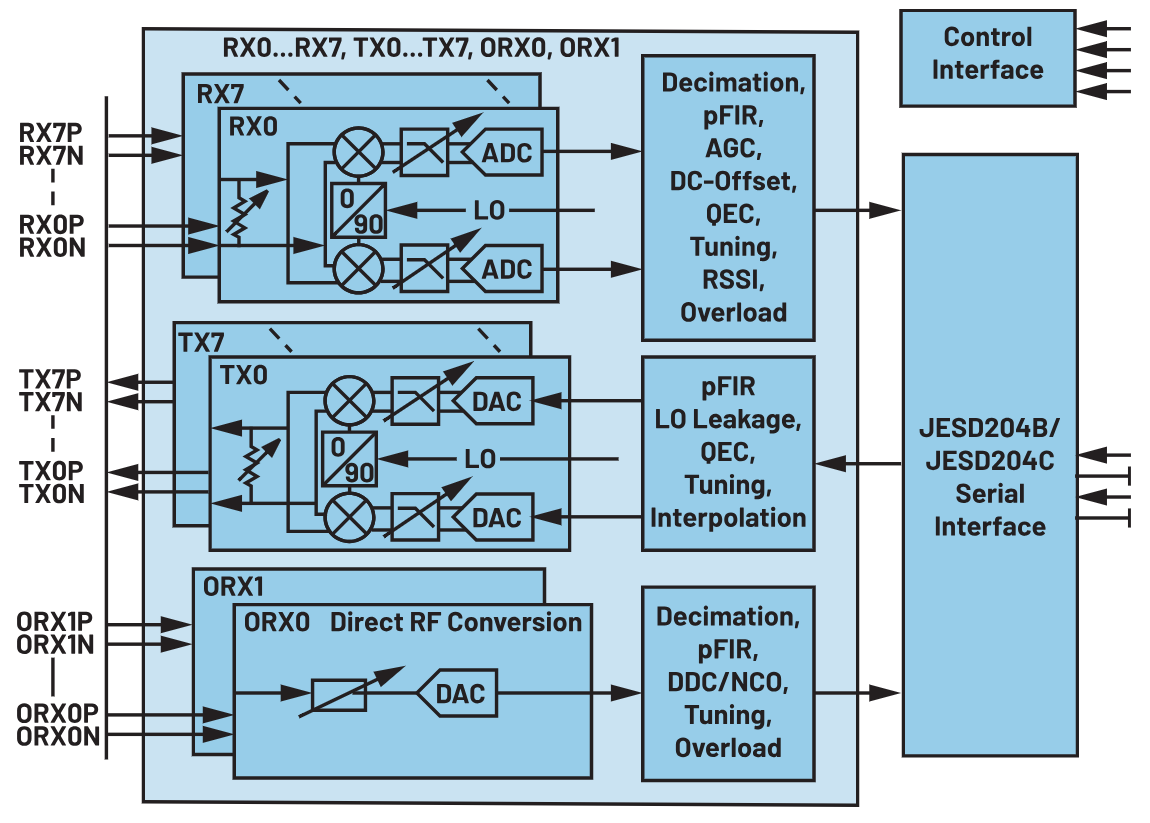

図1に示したのは、16nmトランシーバーのアーキテクチャです。ご覧のように、8つの差動トランスミッタ(TX0~TX7)、8つの差動レシーバー(RX0~RX7)、2つの差動オブザベーション・レシーバー(ORX0、ORX1)を備えています。また、局部発振器(LO)として使用される2つのRFシンセサイザも内蔵しています。それらにより、400MHz~7125MHzの周波数範囲を対象としたチューニング(同調)を実現できます。チューニングが可能な帯域幅は600MHzです。JESD204B/JESD204Cに対応する高速インターフェースは、ベースバンド・プロセッサに接続できるように設計されています。

トランスミッタ

16nmトランシーバーのトランスミッタは、図1に示すようなゼロIFのアーキテクチャを採用しています。D/Aコンバータ(DAC)から出力されるI/Q(同相/直交)のベースバンド信号は、ベースバンドに対応するローパス・フィルタによって再構成/フィルタリングされます。その上で、アナログ変調器とLOによってRF出力にアップコンバートされます。ゼロIFのアーキテクチャを採用したトランスミッタ(以下、ゼロIFトランスミッタ)は、RFサンプリングを採用したトランスミッタよりも比較的少ない消費電力で動作します。それでも、高い直線性とノイズ性能が得られます。

DACの伝達関数は一般的なsin(x)/xの形になります。その応答は周波数に対して平坦ではありません。図2に示すように、高い周波数のアナログ出力は減衰します。また、サンプリングに伴って対象とする信号のイメージが発生するので、それをフィルタリングする必要があります。仮にフィルタを適用しなかったとすると、無線周波数帯に不要な成分が含まれる状態になります。その結果、3GPPやFCCが定める放射の要件に反してしまうことになります。

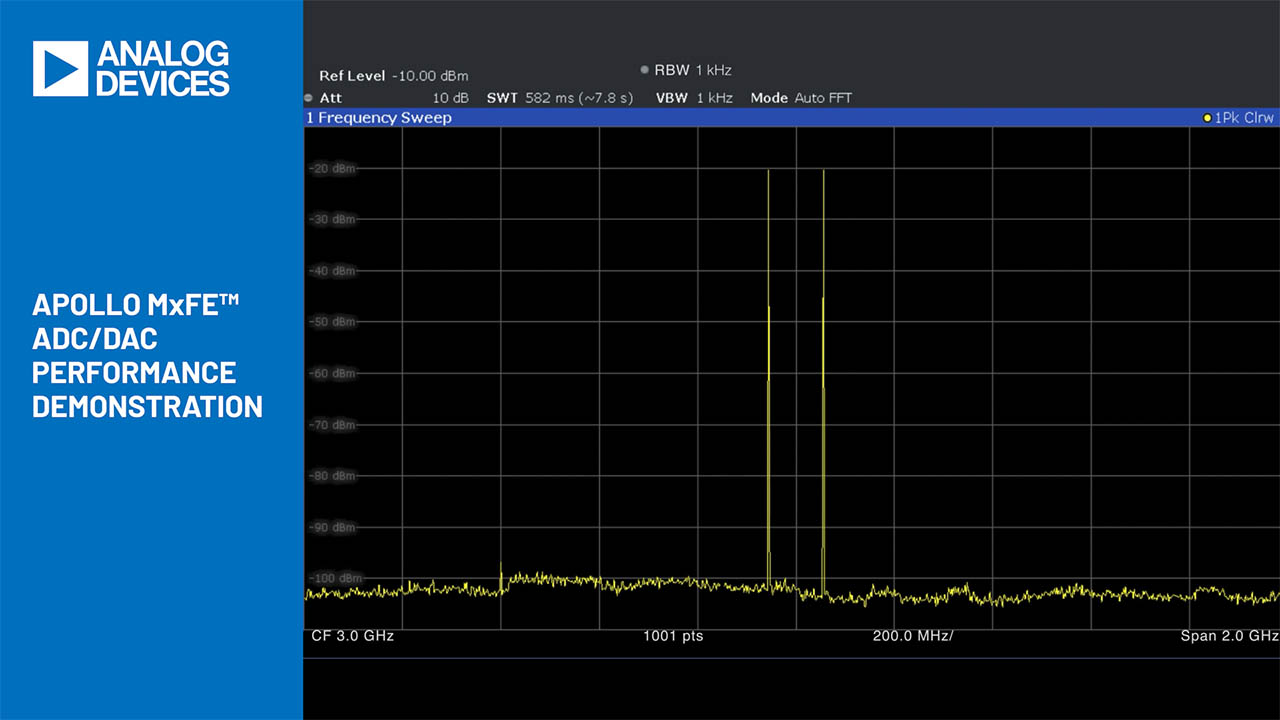

以上のような背景から、DACの実用上の最高出力周波数はサンプリング・クロック・レートの40%程度になります。ここで、ゼロIFではなく、RFサンプリングのアーキテクチャを採用したケースについて考えてみましょう。その場合、6GHz帯(最高7.125GHz)を対象としてRFサンプリングを有効に機能させるには、DACにおいて18GHz以上のサンプリング・クロックを使用しなければなりません。そうすると、非常に多くの電力を消費することになります。このことから、ゼロIFトランスミッタには明確な長所があることがわかります。つまり、ゼロIFトランスミッタに必要なのはベースバンドのI/Q信号(デジタル信号)であり、6GHz帯に対応するためのDACのサンプリング・クロックは3GHzに抑えられるのです。そのため、消費電力も比較的少なく抑えられます。しかも、6GHz帯の全体にわたり、周波数に対してより平坦な出力電力(図3)と、より低いノイズ・スペクトル密度(NSD:Noise Spectral Density)を得ることが可能です。一般的なシングルバンドのアプリケーションにおいて、RFサンプリングに対応するDACを使用するケースを考えます。その場合、製造プロセスが同じで、ゼロIFに対応するDAC(ベースバンドのI/Q信号を対象とする)と同等のノイズ性能を得るためには、約125%も多くの電力を消費することになります。

レシーバー

ゼロIFのアーキテクチャを採用するレシーバー(以下、ゼロIFレシーバー)では、アナログ復調器とLOを使用することにより、入力されるRF信号からベースバンドのI/Q信号へのダウンコンバートが行われます。16nmトランシーバーでは、ADCとして連続時間型のシグマ・デルタ(ΣΔ)ADCを使用しています。これは、ベースバンドのI/Q信号をデジタル化するために特別に設計されたものです。連続時間型のΣΔ ADCは、アンチエイリアシング(折り返しノイズ防止)フィルタの機能を内在しています。そのため、従来のサンプリング手法を使用する場合と比べてフィルタリングの要件が大幅に緩和されます。RF信号の入力ポートでは広帯域に対応するためのマッチングが図られているので、6GHz帯の全体にわたり平坦な周波数特性が得られます(図4)。

ベースバンド・アンプについては、フィードバック回路を使用した従来のトポロジを使うことで、優れた直線性とノイズ性能を実現することができます。ただ、RFサンプリングに対応するレシーバーを使用する場合、RF帯に対応する高コストのフィルタを追加しなければなりません。6GHz帯を対象としたRFサンプリングを実施する際には、第2ナイキスト・ゾーンの信号を変換するためにADCには8GSPSのサンプリング・クロックを供給する必要があります。したがって、エイリアスの成分の影響を軽減するためには、より高度なフィルタを適用しなければなりません。あるいは、15GSPSより高いサンプリング・クロックを使用するという方法も考えられます。そうすれば、アンチエイリアシングの要件を緩和できることは確かです。しかし、その方法では、ゼロIFのアーキテクチャでベースバンドのI/Q信号をサンプリングする場合と比べてはるかに多くの電力を消費することになります。それに対し、ゼロIFのアーキテクチャでは、3GSPS程度のサンプリング・クロックを使用することで十分な性能が得られます。

一般に、ゼロIFレシーバーのNSDは周波数帯に依存しません。図5に示すように、6300MHz、7100MHzにおけるNSDはほぼ同じ値になります。

オブザベーション・レシーバー

16nmトランシーバーは、RFサンプリングのアーキテクチャを採用した2つのオブザベーション・レシーバーを備えています。そのフロント・エンドは最適に設計されており、パワー・アンプ(PA)向けのDPDで使用するループバック・レシーバー、トランスミッタの出力電力を監視するためのパス、RF帯域に対応するスニッフィング・レシーバーなどに利用できます。

オブザベーション・レシーバーは、4種のサンプリング・クロック・レートで動作するように構成できます。そのため、様々なアプリケーションに対応可能です。その構成については、帯域幅、NSD性能、消費電力の観点から柔軟に選択できます。表1に、各サンプリング・クロック・レートにおけるNSD性能と消費電力についてまとめました。

| サンプリング・クロック | 使用可能なナイキスト帯域幅 | NSD | 2949.12MSPSの場合に対する消費電力の相対的な増加量 |

| 2949.12 MSPS | 1274.56 MHz | –144 dBFS/Hz | 0 mW |

| 3932.16 MSPS | 1766.08 MHz | –145 dBFS/Hz | 235 mW |

| 5898.24 MSPS | 2749.12 MHz | –147 dBFS/Hz | 365 mW |

| 7864.32 MSPS | 3732.16 MHz | –148 dBFS/Hz | 780 mW |

適用すべきアプリケーション

ここからは、16nmトランシーバーを適用すべきいくつかのアプリケーションの例を示していきます。

大規模MIMOに対応するシステム

16nmトランシーバーは、サブ6G(6GHz未満の周波数帯を使用)の大規模MIMO(Massive Multiple Input Multiple Output)システムに広く導入されています。既に、このトランシーバー技術を組み込んだ数百万もの基地局(BTS:Base Transceiver Station)の装置が実際のアプリケーションで適切に稼働しているのです。つまり、16nmトランシーバーについては、サブ6Gの周波数帯域を対象とする信頼性の高い無線ソリューションとしての能力を備えていることが実証されています。2025年には、3GPPの新たなFR1に含まれる6GHz帯を対象とし、同じトランシーバーによって同等の性能が得られるようになります。16nmトランシーバーには、以下に示すような特徴的な技術が適用されています。

広帯域幅に対応するための技術

- トランスミッタとレシーバーの両方が、600MHzの瞬時帯域幅(IBW:Instantaneous Bandwidth)をサポートしています。また、PA用のDPDでは800MHzの合成帯域幅を使用できます。

- 2つのオブザベーション・レシーバーをPAのDPDにおけるフィードバック用チャンネルとして使用可能です。

- 最高19.66Gbps/32.44Gbpsに対応するJESD204B/JESD204Cのデジタル・インターフェースによって広帯域幅に対応しています。

チャンネル間の位相変動を低減する技術

- デバイスの初期化用の技術として、マルチチップ同期(MCS:Multichip synchronization)を採用しています。MCS用のステート・マシンはグローバル・システム・リファレンス信号(SYSREF)を取得し、データ・コンバータ(ADCとDAC)用のクロックとデジタル・データ・パスのすべてのクロックをリセットします。そして、それらのクロックとデバイス・クロック(DEVCLK)の同期をとります。その結果、JESD204B/JESD204Cのインターフェースからデータ・コンバータまでにわたる位相が揃います。また、MCS用のステート・マシンは、DEVCLKならびにLO信号を分配するパス上の分周器との同期をとるためにRF対応のPLLの位相をリセットします。これにより、RF入出力ポートの位相同期が実現されます。

- トランスミッタの信号の減衰量に対応するための位相補償の機能を備えています。信号パス上のゲインや減衰量の変化は位相の変動の原因になります。16nmトランシーバーでは、位相の変動を軽減するために、あらかじめ特性評価された位相補償の仕組みが、各トランスミッタの減衰に対するインデックスに対応する形で適用されるようになっています。それにより、システムが減衰量を調整するたびに必ず位相補正の処理が適用されます。

トランシーバーにこれらの技術を適用することで、より安定した起動状態が得られるようにチャンネルを初期化することができます。それによって、システムにおけるアンテナのキャリブレーションの複雑さを軽減することが可能になります。具体的には、RF対応のPLLの温度依存性が低減され、ゲインの変化に対する位相の変動が緩和されます。結果として、システムが動作している際にアンテナのキャリブレーションを実行する頻度を下げることができます。

消費電力を削減するための技術

既存の無線ユニットは、セル内にユーザがいない場合でもかなりの電力を消費します。この問題に対処するために、16nmトランシーバーには不連続送信(DTX:Discontinuous Transmission)モードが用意されています。これを使用すれば、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)が空(存在しない)の間、トランスミッタのデータ・パスに含まれるコンポーネントの動作を停止することができます。DTXモードが働くように構成している場合、トランシーバーはデータがゼロの状態を検出すると、PAをはじめとするトランスミッタのコンポーネントを停止させます。それらは、データがゼロではないことが検出されたら即座にアクティブになります。モバイル・ネットワーク事業者の実際のデータを使用してDTXモードを実行した結果、サービス品質(QoS)に影響を与えることなく、無線ユニットの消費電力を30%以上削減できることが確認されています。

免許不要の6GHz帯を使用するWi-Fiシステム

先述したように、FCCは免許不要の6GHz帯を使用するワイヤレスLANの運用を許可することを2020年に決議しました。その後、Wi-Fiアライアンスは、5925MHz~7125MHzの周波数帯をWi-Fi 6Eのチャンネルに割り当てました3。それにより、80MHz幅のチャンネル(14チャンネル)または160MHz幅のチャンネル(7チャンネル)が、従来の2.4GHz帯、5GHz帯より高い周波数領域に追加されます。免許不要の6GHz帯については表2をご覧ください。

| U-NIIバンド | 周波数範囲〔GHz〕 | 帯域幅〔MHz〕 |

| U-NII-5 | 5.925~6.425 | 500 |

| U-NII-6 | 6.425~6.525 | 100 |

| U-NII-7 | 6.525~6.875 | 350 |

| U-NII-8 | 6.875~7.125 | 250 |

ここまでに説明したように、16nmトランシーバーは6GHz帯を優れた性能でカバーします。それだけでなく、消費電力と帯域幅の間のトレードオフを可能にする柔軟性も備えています。更に、ゼロIFのアーキテクチャによって得られる大きなメリットを提供します。

空間ダイバーシティで1200MHzの帯域幅に対応する

16nmトランシーバーは、空間ダイバーシティ(4つまたは2つのアンテナによるダイバーシティ)によって1200MHzの帯域幅に対応することを可能にします。先述したように、16nmトランシーバーは600MHzのIBWを実現します。そのため、内蔵する2つのLOを活用することで、単一のICによって1200MHzの帯域幅全体をカバーすることができます。図6に示す例では、1200MHzの帯域幅全体に4つのアンテナ(4チャンネル)で対応するように16nmトランシーバーを構成しています。LO0をチャンネル0~チャンネル3として使用することにより、U-NII-5とU-NII-6の両方を4つのチャンネルすべてでカバーします。同様に、LO1をチャンネル4~チャンネル7として6825MHzに対応するように構成すると、U-NII-7とU-NII-8をカバーできます。600MHzの帯域幅の信号は、どちらもJESD204Cの高速インターフェースを通じて同時にベースバンドに伝送されます。構成の詳細については表3をご覧ください。

| アンテナの数 | LO | IBW | データ・レート | JESD | レーン・レート | レーンの数 | |

| U-NII-5/6 | 4 | LO0 = 6225 MHz | 600 MHz | 983.04 MSPS | JESD204C | 32.44 Gbps | 4 |

| U-NII-7/8 | 4 | LO1 = 6825 MHz | 600 MHz | 983.04 MSPS | JESD204C | 32.44 Gbps | 4 |

LOの周波数掃引を使用して1200MHzの帯域幅に対応する低消費電力のソリューション

6GHz帯を使用するWi-Fiの周波数帯域は、20MHz幅の59のチャンネルまたは160MHz幅の7つのチャンネルに分割することができます。上述したように、16nmトランシーバーは広帯域幅に対応するように構成することが可能です。それだけでなく、消費電力を削減するために狭帯域幅を対象として構成することもできます(図7、表4)。例えば、データ・レートが245.76MSPS、チャンネル幅が160MHzという条件で構成したとしましょう。その場合、JESD204B/JESD204Cのレーン・レートを9.8Gbpsまでに設定できます。LOの周波数は、6GHz帯全体をカバーするように1200MHzの帯域幅の中で柔軟に設定することが可能です。この構成のトランシーバーでは、広帯域幅の構成の場合と比べて消費電力を20%削減できます。

| アンテナの数 | LO | IBW | データ・レート | JESD | レーン・レート | レーンの数 | |

| U-NII-5/6 | 4 | LO0 | 160 MHz | 245.76 MSPS | JESD204B | 9.8 Gbps | 4 |

| U-NII-7/8 | 4 | LO1 | 160 MHz | 245.76 MSPS | JESD204B | 9.8 Gbps | 4 |

広帯域に対応するオブザベーション・レシーバーによる周波数掃引

このアプリケーションでは、7.8GHzに対応するようにオブザベーション・レシーバーを構成します。それにより、6GHz帯のWi-Fiをシームレスにカバーすることができます。図8の例では、6GHz帯が第2ナイキスト・ゾーンの上側の帯域に位置しています。それに対応し、第1ナイキスト・ゾーンではレシーバーのデータ・パス上のNCOを利用することで、反転した6GHzの帯域をベースバンドに変換します。

まとめ

ワイヤレス通信の市場では、新たな技術と新たな周波数帯が絶えず導入されています。そのため、通信事業者からも費用対効果の高いソリューションが求められています。結果として、集積度が高く消費電力の少ないソリューションの重要性がより一層増しています。アナログ・デバイセズの16nmトランシーバーは、高性能のアナログ・フロント・エンドとデジタル・フロント・エンド機能(DPD、CFR、CDDC/CDUC)を備える8つのチャンネルを1チップに集積した製品です。また、ゼロIFのアーキテクチャを採用することで、低消費電力のトランシーバー機能を実現しています。加えて、DTXモードを備えていることから、PAを適切に制御してシステムの消費電力を更に削減することができます。高い柔軟性で構成を実現可能であることから、ワイヤレス・ネットワークのBTSやWi-Fiシステムなど、様々なアプリケーションに対応できます。つまり、アナログ・デバイセズの16nmトランシーバーは非常にアジャイルなソリューションです。

参考資料

1「Equalizing Techniques Flatten DAC Frequency Response(DACの周波数特性を平坦化するイコライゼーション技術)」Analog Devices、2012年8月

2Brad Brannon「無線アーキテクチャの最適な選択、ゼロIFとRFサンプリングはどう使い分けるべきなのか?」Analog Devices、2021年12月

3「FCC Opens 6 GHz Band to Wi-Fi and Other Unlicensed Uses(FCCがWi-Fiなどの免許不要の用途に向けて6GHz帯を開放)」Federal Communications Commission、2020年4月